Название: Магнитные поля Галактики

Вид работы: реферат

Рубрика: Астрономия

Размер файла: 20.04 Kb

Скачать файл: referat.me-724.docx

Краткое описание работы: Магнитные поля Галактики Доказательства наличия поля. Явление поляризации света звезд было открыто В. Хилтнером и Дж. Холлом в США и независимо В. А. Домбровским в СССР, в 1948 г. По этому поводу О. Струве сказал так: «Обнаружение межзвездной поляризации света навсегда останется одним из самых ярких примеров чисто случайного открытия, подобно открытию Вильгельмом Рентгеном в 1895 г. рентгеновских лучей.

Магнитные поля Галактики

магнитные поля галактики

Магнитные поля Галактики

Доказательства наличия поля. Явление поляризации света звезд было открыто В. Хилтнером и Дж. Холлом в США и независимо В. А. Домбровским в СССР, в 1948 г. По этому поводу О. Струве сказал так: «Обнаружение межзвездной поляризации света навсегда останется одним из самых ярких примеров чисто случайного открытия, подобно открытию Вильгельмом Рентгеном в 1895 г. рентгеновских лучей. От экспериментатора требовалось исключительное мастерство, но еще важнее было осознать, что этот эффект совершенно новый и не предсказанный прежними работами».

Сущность явления межзвездной поляризации света заключается в том, что от звезды к наблюдателю приходят волны о преимущественно одинаково ориентированным электрическим вектором. Другими словами, в межзвездном пространстве имеет место селективное поглощение света: поглощаются волны с определенной ориентацией электрического вектора. Мы уже отметили, что это явление связано с присутствием в межзвездной среде пылинок. Однако эффект поляризации света будет заметным, только если эти пылинки ориентированы одинаковым образом. Что же выполняет роль «дирижера»?

Почти сразу же после открытия межзвездной поляризации света, астрономы в 1949 г. пришли к выводу, что в межзвездном пространстве существуют магнитные поля напряженностью около 10-5 эрстед. Именно они и ориентируют пылинки одинаковым образом. Из теории следует, что каждая пылинка быстро вращается вокруг своей малой оси, оставаясь как бы нанизанной на магнитную силовую линию.

Изучение поляризации света звезд стало важным источником информации о геометрии межзвездных магнитных полей. Так, было установлено, что в Галактике имеется магнитное поле, параллельное плоскости Млечного Пути и направленное вдоль ее спиральных ветвей. Другой метод исследования магнитного поля Галактики заключается в изучении формы светлых туманностей. Идя таким путем, Г. А. Шайп пришел к выводу, что вытянутость этих туманностей является результатом их расширения в магнитном поле, причем движение вещества происходит вдоль магнитных силовых линий, тогда как поперечные движения тормозятся магнитным полем.

К 1949 г. уже был установлен состав космического излучения за пределами земной атмосферы и оценена плотность энергии космических лучей в расчете на единицу объема. Оказалось, что последняя примерно равна плотности энергии излучения звезд. Но как объяснить высокую степень изотропии космических лучей? Здесь следовало сделать выбор между двумя предположениями: 1) космическое излучение изотропно во всей Вселенной и 2) космические лучи «замкнуты» внутри нашей Галактики. Но если осуществляется первый случай, то в межгалактическом пространстве полная энергия космических лучей будет уже в тысячи раз больше энергии излучения. Таким образом, необходимо было предположить, что во Вселенной существуют мощные источники, обеспечивающие плотность энергии в форме космических лучей, примерно в 104 раз большую, чем в форме излучения. Более приемлемой поэтому представлялась вторая возможность.

Но ведь Солнце не находится в центре Галактики. Поэтому, чтобы объяснить изотропию космического излучения, необходимо было предположить, что траектории космических лучей в Галактике сложны и запутаны. Искривить же траекторию быстрой заряженной частицы может только магнитное поле. Мы уже видели (см. гл. 5), что в магнитном поле частица движется по спирали, радиус которой прямо пропорционален ее энергии и обратно пропорционален напряженности поля. Несложный расчет показывает, что траектория частицы с энергией Е = 1018 эВ имеет радиус кривизны порядка 1000 пс при напряженности поля »10-6 эрстед. Этого достаточно, чтобы удержать частицу в Галактике.

Здесь напрашивался вывод, что магнитное поле спиралей не может удержать релятивистскую частицу, которая все же может ускользнуть в межгалактическое пространство. Магнитное поле должно заполнять всю Галактику, он должно быть и в спиралях и вне их, в газовых облаках и между ними, иначе сквозь эти промежутки происходила бы утечка космических лучей.

В присутствии магнитного поля устанавливается своеобразное динамическое равновесие между полем и движением вещества, происходит равномерное распределение энергий. Это значит, что плотность кинетической энергии газа rn2 /2 в стационарном состоянии становится равной плотности энергии поля Н2 /(8* p ). Вне спиральных ветвей и облаков плотность вещества невелика, поэтому частицы разреженного газа обладают большими скоростями, позволяющими им подниматься высоко над плоскостью Галактики. На этом основании С. Б. Пикельнер (СССР) пришел к выводу, что разреженный газ должен образовывать гало Галактики или галактическую корону - сферическую подсистему толщиной в несколько тысяч парсек.

Синхротронное радиоизлучение Галактики.

В 1952 г. И. С. Шкловский установил, что наблюдаемое радиоизлучение Галактики подразделяется на две составляющие, сильно отличающиеся по спектру. Первая из них, плоская составляющая — это тепловое излучение ионизованных облаков межзвездной газовой среды, обусловленное движениями электронов вблизи ионов. Оно характеризуется яркостной температурой порядка 10000 К. При этом, в полном соответствии с теорией, если излучающий газ является оптически тонким, то интенсивность его излучения не зависит от частоты. Если же слой становится оптически толстым, эта интенсивность, как и в случае абсолютно черного тела, зависит от частоты.

Интенсивность сферической составляющей радиоизлучения Галактики растет с длиной волны. В частности, при l = 10 м она соответствует температуре 100000 К. Очевидно, что такое излучение не может быть связано с тепловыми движениями электронов в поле атомных ядер. Но какова же природа этого нетеплового радиоизлучения?

В 1950 г. X. Альвеп и Н. Герлофсон (Швеция) и независимо от них К. Киппенхойер (ФРГ) пришли к выводу, что источником этого космического радиоизлучения могут быть релятивистские электроны, движущиеся в межзвездных магнитных полях. Таким образом, нетепловое радиоизлучение Галактики явилось доказательством того, что в межзвездном пространстве существуют магнитные поля напряженностью порядка 10-5 эрстед и релятивистские электроны с энергиями, достигающими 108 эВ.

|

Благодаря работам В. Л. Гинзбурга, Г. Г. Гетманцева и М. И. Фрадкина (СССР), гипотеза о синхротронном излучении релятивистских электронов превратилась в стройную теорию, объясняющую интенсивность, спектр и другие основные характеристики космического радиоизлучения. Отметим лишь, что наблюдаемый спектральный индекс синхротронного радиоизлучения Галактики несколько различен для разных интервалов частот.

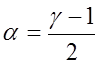

В среднем для частот 30 < v< 1000 МГц имеем a»0,5. При vпримерно равных 300—400 МГц a»0,8. Этим значениям параметра а соответствуют значения показателя дифференциального энергетического спектра релятивистских электронов g, равное 2 и 2,6.

Проблема происхождения поля. Вопрос о происхождении межзвездных магнитных полей дискутируется уже на протяжении нескольких десятилетий. Л. Бирман и А. Шлютер (ФРГ) установили, что слабое магнитное поле может образовываться в небольшом объеме «автономно» в результате разделения ионов и электронов благодаря различию их масс.

Так, если в газе образовалось уплотнение, то электроны (имеющие одинаковую энергию с ионами, и поэтому примерно в 40 раз большую скорость) будут «рассасываться» быстрее, чем ионы. Такое движение электронов относительно ионов (электрический ток!) и приводит к возникновению слабых магнитных . полей. Если при этом температура вещества окажется неоднородной, то возникшие электрические токи приобретают вихревой характер, что препятствует затуханию процесса. Далее в результате движения газовых масс происходит запутывание силовых линий,, их уплотнение и в конечном итоге — усиление поля. По-видимому, этим путем могут возникать поля напряженностью до 10-8 эрстед. Предполагалось, что в дальнейшем в результате вращения Галактики конденсации межзвездного газа, пронизанные магнитными полями, вытягиваются, образуя спиральные ветви. Оостановимся на современных взглядах на образование спиральных ветвей галактик как волн плотности. Это вынуждает по-иному рассматривать и проблему происхождения магнитного поля Галактики. Недавно Н. С. Кардашев высказал предположение, что магнитное поле Галактики имеет внегалактическое происхождение. Другими словами, слабое поле могло существовать уже в самом веществе, из которого сформировалась Галактика. В процессе эволюции нашей звездной системы оно усиливалось и закручивалось ее вращение.

Похожие работы

-

Мир галактик 2

Многообразный мир галактик. Мир галактик необъятен, но еще большее удивление вызывает богатство его форм. Выдающаяся роль в исследовании подобных космических объектов принадлежит американскому астроному Эдвину Хабблу. Много лет он с помощью крупнейшего для своего времени телескопа изучал галактики.

-

Черные дыры

Изложены новейшие данные по определению масс черных дыр в рентгеновских двойных звездных системах. К настоящему времени известно 10 рентгеновских двойных систем, содержащих массивные (с массой более трехсолнечных) рентгеновские источники - кандидаты в черные дыры. Замечательно, что ни у одного из них не наблюдается феноменов рентгеновского пульсара или рентгеновского барстера I типа.

-

Перспективы телескопии

Как известно, назначение оптического телескопа - увеличивать угол, под которым видно небесное тело, и собрать как можно больше лучей света, идущих от него. За четырехсотлетнюю без малого историю возникли и развились в соответствии с теорией два основных вида конструкции: рефракторная - линзовая и рефлекторная - зеркальная.

-

Классификация туманностей

(Реферат для 8 класса) Туманности - это небесные объекты, которые в отличие от звезд выглядят как пятна. Наиболее яркие из них видны невооруженным глазом (туманность Андромеда и туманность Ориона). В 1774 году, француз Мессье, занимавшийся, впрочем, исследованием комет, которые по внешнему виду напоминают туманности, выпустил первый каталог туманностей, созданный лишь. дабы облегчить Мессье открытие новых предметов своего интереса.

-

Квазары

Т А Й Н Ы К В А З А Р О В ВВЕДЕНИЕ Мерцай, мерцай, квазизвезда! Ты далека иль ты близка? В истории астрономии, древнейшей из наук, не было времени, столь богатого самыми выдающимися открытиями, как наши дни. Особенно счастливыми оказались последние десятилетия, считая открытия

-

Химический состав звезд

Химический состав звёзд По мере повышения температуры состав частиц способных существовать в атмосфере звезды конечно упрощается Спектральный анализ звёзд классов О

-

Типы Галактик. Наша Галактика - Млечный Путь

Доклад ученицы 11 "Б" ср. школы № 1257 Масоловой Елены. Типы Галактик. Наша Галактика - Млечный Путь. МНОГООБРАЗИЕ ГАЛАКТИК етагалактика - часть Вселенной, доступная современным астрономическим методам исследований - содержит несколько миллиардов галактик - звездных систем, в которых звезды связаны друг с другом силами гравитации.

-

Наша Галактика

I.СОСТАВ И СТРУКТУРА ГАЛАКТИКИ 1.Млечный Путь и структура Галактики. Уже к началу нашего века было известно, что те звезды, которые наблюдаются невооруженным глазом или в телескоп, образуют в пространстве сплюснутый

-

Краткий рассказ о пульсарах

Введение На протяжении веков единственным источником сведений о звездах и Вселенной был для астрономов видимый свет. Наблюдая невооруженным глазом или с помощью телескопов, они использовали только очень небольшой интервал волн из всего многообразия электромагнитного излучения, испускаемого небесными телами.

-

Космология

Наука, которая изучает вселенную как единое целое, называется космологией. Большинство существующих космологических теорий опирается на теорию тяготения, физику элементарных частиц, общую теорию относительности и другие фундаментальные физические теории и, конечно, на астрономические наблюдения.