Название: Поглощение воды корнем и ее транспорт у цветковых растений

Вид работы: реферат

Рубрика: Биология

Размер файла: 58.95 Kb

Скачать файл: referat.me-18005.docx

Краткое описание работы: Цели урока - актуализировать знания о строении корневых волосков, ксилемы, молекулы воды, о понятиях осмоса, осмотического давления, кагезии, адгезии и др. Рассмотреть физиологические механизмы всасывания воды корнем.

Поглощение воды корнем и ее транспорт у цветковых растений

О.В. Петунин, учитель биологии средней школы с углубленным изучением отдельных предметов № 32, г. Прокопьевск, Кемеровская обл.

Спецкурс «Физиология растений» предназначен для учащихся, изучающих биологию углубленно (11-й класс, 34 ч). Программа спецкурса предусматривает изучение раздела «Передвижение веществ по растению» на четырех уроках по темам «Поглощение воды корнем и ее транспорт у цветкового растения», «Транспирация и ее физиологическая роль», «Поглощение минеральных веществ корнем и транспорт ионов у цветковых растений», «Транспорт органических веществ у цветковых растений».

Урок «Поглощение воды корнем и ее транспорт у цветковых растений» рассчитан на 40–45 мин. В 10-м классе учащиеся изучают спецкурс «Анатомия и морфология растений» (34 ч), поэтому в 11-м классе вопросы анатомии и морфологии растений только повторяются по ходу урока. На уроках общей биологии и химии школьники уже изучили понятия осмос, осмотическое давление, поэтому и эти вопросы в ходе данного урока лишь повторяются.

Цели урока - актуализировать знания о строении корневых волосков, ксилемы, молекулы воды, о понятиях осмоса, осмотического давления, кагезии, адгезии и др. Рассмотреть физиологические механизмы всасывания воды корнем. Изучить механизм передвижения воды у цветковых растений. Совершенствовать навыки учащихся в работе с лабораторным оборудованием, постановке опытов. Развивать интеллектуальные способности, логическое мышление, навыки познавательной самостоятельности у учащихся.

Оборудование: живые растения, побеги растений, пробирки, лупы, растительное масло, чернила, вазелин, стеклянная и резиновая трубки, скальпель и таблицы «Строение корня», «Клеточное строение листа», «Строение стебля».

Опыты, закладываемые учащимися накануне урока

Предлагаемые нами опыты широко известны, т.к. входят в программу основной школы, но объяснение школьниками полученных результатов должно быть более научным и глубоким, соответствующим уровню учащихся 11-го класса, изучающих биологию углубленно. Учитель назначает несколько учащихся, и каждый из них закладывает свой опыт (на этом уроке демонстрируются три опыта, значит, в их постановке будут задействованы три школьника).

Опыт № 1

Взять растение, выращенное во влажных опилках, отряхнуть его корневую систему и опустить его корни в пробирку с водой. Поверх воды для защиты от испарения налить масло. Отметить уровень воды на стенке пробирки. Через день вновь отметить уровень воды и сравнить его с первоначальным. Из полученных результатов сделать вывод.

Опыт № 2

У молодого растения бальзамина срезать стебель на 3–5 см выше корневой шейки. Пенек вокруг смазать вазелином и надеть на него резиновую трубку. Свободный конец ее соединить со стеклянной трубкой (рис. 1). Почву в горшке перед демонстрацией опыта полить теплой водой. Что вы наблюдаете? О чем свидетельствуют результаты опыта?

Рис. 1. Опыт, демонстрирующий корневое давление

Опыт № 3

Побег какого-либо дерева или кустарника поместите в сосуд с водой, подкрашенной чернилами. Через день препаровальным ножом (скальпелем) срежьте нижнюю часть (примерно 1–2 см) побега. Рассмотрите с помощью лупы поперечный разрез. Какой слой стебля окрасился? Объясните результаты опыта.

Ход урока

I. Изучение нового материала

1. Передвижение веществ у растений

Любой организм, а тем более сложно устроенный, нуждается в обмене веществ с окружающей средой, обмене веществ между клетками организма и обмене веществ внутри клеток. Это оказывается возможным лишь при наличии транспорта веществ внутри организма.

Какие процессы в живом организме обеспечивают транспорт веществ на небольшие расстояния?

Предполагаемые ответы. На небольшие расстояния транспорт веществ обеспечивают физические процессы диффузии (в том числе осмос), активный транспорт и токи цитоплазмы. (Эти процессы учащиеся изучали в 10-м классе на уроках общей биологии.)

Учитель. Действительно, у одноклеточных организмов и у тех многоклеточных, у которых достаточно велико отношение поверхности тела к его объему, эти способы транспорта работают хорошо.

Как переносятся вещества у крупных и, по сравнению с одноклеточными, более сложно устроенных организмов, ведь одной диффузии у них для этих целей явно недостаточно?

Предполагаемые ответы. У организмов, клетки которых сильно удалены друг от друга и от окружающей среды, возникают специальные системы транспорта на большие расстояния, гарантирующие быстрое перемещение нужных веществ.

Учитель. Какие транспортные системы у животных и растений вам известны?

Предполагаемые ответы. У животных – кровеносная система, а у растений – проводящая система, образованная ксилемой и флоэмой.

Учитель. Вы верно назвали так называемые циркуляционные системы животных и растений. Именно они обеспечивают надежный транспорт веществ этим организмам.

Таким образом, транспорт веществ – это доставка необходимых соединений к определенным органам и тканям с помощью специальных систем. Мы будем изучать способность растения транспортировать органические и неорганические вещества, ведь без их транспортировки было бы невозможно его нормальное функционирование. Процесс передвижения веществ по проводящим тканям растения называют транслокацией.

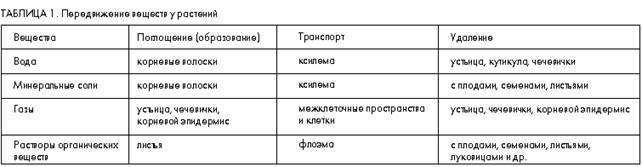

2. Вещества, транспортируемые растениями

Учитель. Перечислите важнейшие группы веществ, которые должны транспортироваться растением.

Предполагаемые ответы. Вода, газы, минеральные соли, органические вещества.

Учитель. Вы верно назвали основные группы веществ, транспортируемых растением. Теперь попробуем проследить путь этих веществ в растительном организме.

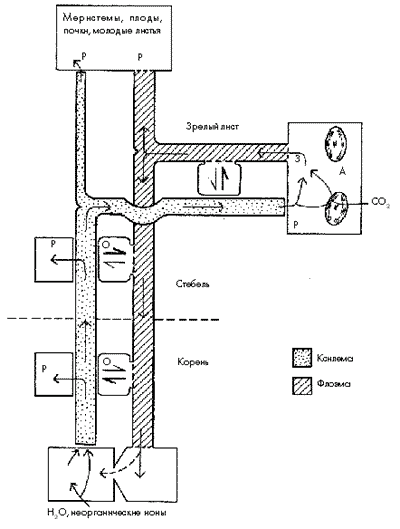

Предлагаю вам на основе знаний о строении растительных тканей и органов заполнить таблицу «Передвижение веществ у растений». Поможет вам в заполнении таблицы схема, находящаяся на ваших столах (рис. 3).

Рис. 3. Схема циркуляции воды, неорганических ионов и ассимилятов в растении. Вода и неорганические ионы, поглощенные корнем, передвигаются по ксилеме вверх с транспирационным током. Большая их часть транспортируется к листьям. В листьях значительное количество воды и неорганических ионов перемещается во флоэму и выносится из них вместе с сахарозой в токе ассимилятов. Буквой А обозначены места, специализированные на поглощении и ассимиляции исходных материалов из внешней среды. Буквы З и Р указывают соответственно места загрузки и разгрузки, О – точки, в которых происходит обмен между ксилемой и флоэмой

Учитель (проверка заполнения таблицы). Вы верно заполнили таблицу, назвав вещества, транспортируемые растением, и указав путь этих веществ. Теперь вам предстоит более подробно ознакомиться с механизмом транспорта воды у растений. Начинается путь воды в растении с корня.

3. Поглощение воды корнем растения

Демонстрация опыта № 1. Об опыте и его результатах рассказывает ученик, заложивший его накануне урока. Из результатов опыта вытекает вывод о всасывании воды корнем растения.

Учитель. Вспомните, какие структуры корня всасывают воду и что они представляют собой по строению (демонстрация таблицы «Строение корня»).

Предполагаемые ответы. Структурами корня, всасывающими воду, являются корневые волоски, расположенные в зоне всасывания. Они представляют собой цитоплазматические выросты клеток корневого эпидермиса.

Учитель. Цитоплазма корневого волоска и почвенный раствор отделены друг от друга мембраной. Что заставляет воду проникать в корневые волоски через мембрану?

Предполагаемые ответы. На основе знаний об осмосе можно предположить, что молекулы воды передвигаются из той области, где их концентрация высока (из раствора с низким осмотическим давлением), туда, где их концентрация низка (в раствор с более высоким осмотическим давлением). Значит цитоплазма клеток, образующих корневые волоски, более концентрированна, чем почвенный раствор. Именно это и обеспечивает своеобразную диффузию молекул воды из почвы в клетки корня.

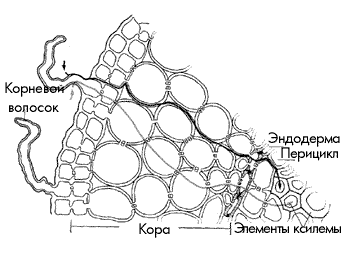

Учитель. Вы верно определили причину всасывания воды корнем. В наши дни физиологи, когда хотят описать тенденцию молекул воды к перемещению из одного места в другое, пользуются термином «водный потенциал». Вода перемещается из области с более высоким водным потенциалом в область с более низким водным потенциалом, т.е. из почвы в корень. Процесс поглощения воды корнем отражает рис. 2., он также находится на ваших столах. Градиент водного потенциала поддерживается также и за счет передвижения воды по ксилеме, но об этом мы будем говорить чуть позже.

Таким образом, вода поглощается корневыми волосками за счет разницы водного потенциала почвенного раствора и цитоплазмы клеток, образующих корневые волоски. Затем вода проходит через кору корня в ксилему и поднимается по ней к листьям.

Рис. 2. Схема основных путей перемещения воды и неорганических ионов из почвы через эпидерму и кору в ксилему. Вода движется в основном по апопласту, пока не достигнет эндодермы, где апопластное движение перекрывается поясками Каспари. Пояски Каспари заставляют воду на пути к ксилеме пересечь плазматические мембраны и протопласты эндодермальных клеток. Пройдя сквозь плазматическую мембрану на внутренней поверхности эндодермы, вода может снова пойти по апопластному пути до полостей элементов ксилемы. Неорганические ионы активно поглощаются эпидермальными клетками и затем перемещаются по симпласту через кору в паренхимные клетки, из которых они перекачиваются в элементы ксилемы

Демонстрация опыта № 2. Об опыте и его результатах рассказывает ученик, заложивший его накануне урока. Жидкость, собравшаяся в стеклянной трубке, свидетельствует о способности корня создавать давление. Наверное, именно благодаря этому давлению и происходит снабжение водой надземных органов растения.

Учитель. Было высказано верное предположение о способности корня создавать давление, которое так и называется – корневое давление. Оно составляет 100–200 кПа. У некоторых растений корневое давление вызывает выделение капелек жидкости через гидатоды.

Что такое гидатоды и как называется процесс выделения капельно-жидкой влаги?

Предполагаемые ответы. Гидатоды – водяные устьица растений, а процесс выделения через них капелек жидкости называется гуттацией. (С этим понятием учащиеся знакомились при изучении выделительных тканей растений в 10-м классе.)

Учитель. Вы верно вспомнили название процесса выделения капелек воды через гидатоды. Верно было сказано и то, что благодаря корневому давлению вода поднимается вверх по стеблю. Но возникает проблема: ток жидкости, поднимаясь вверх, должен преодолевать большее давление, нежели способен развивать корень, то есть одного корневого давления обычно недостаточно, чтобы обеспечить передвижение воды вверх по ксилеме. Какая еще сила обеспечивает подъем воды? Сейчас нам предстоит решить эту проблему, познакомившись с механизмом подъема воды по ксилеме.

4. Подъем воды по ксилеме

Демонстрация опыта № 3. Об опыте и его результатах рассказывает третий ученик, также заложивший опыт накануне урока. На поперечном срезе стебля, рассмотренного с помощью лупы, четко видно, что окрасился слой древесины (вторичная древесина называется ксилемой). Из результатов опыта следует, что ксилема является водопроводной тканью растения, и что именно по ней вода поднимается от корня к листьям растения.

Учитель. Опыт наглядно подтверждает мысль о том, что ксилема в теле растения проводит воду. (Демонстрация таблицы «Строение стебля».)

Вспомните, каково строение ксилемы.

Предполагаемые ответы. Ксилема цветковых растений состоит из двух типов структур, транспортирующих воду, – трахеид и трахей (сосудов). Сосуды ксилемы – мертвые трубки с узким просветом.

Учитель. Верно было сказано, что сосуды ксилемы являются мертвыми трубками с узким просветом. Диаметр их варьирует от 0,01 до 0,2 мм. Большие количества воды переносятся по ксилеме относительно быстро. Например, у высоких деревьев была зафиксирована скорость подъема воды до 8 м/ч. Но все же вернемся к ранее обозначенной проблеме. Как вы думаете, какие силы обеспечивают движение тока воды вверх по стеблю?

Предполагаемые ответы. Логика подсказывает две возможности: вода выталкивается снизу (но о корневом давлении мы уже говорили и сделали вывод о том, что его одного недостаточно для обеспечения восходящего ксилемного тока) или ее тянут сверху.

Учитель. Поскольку корневое давление одно не способно поднять воду к вершине большого дерева, давайте остановимся на гипотезе, предполагающей, что вода «протягивается» через все растение, тем более что эту гипотезу подтверждают имеющиеся данные.

Для изучения механизма движения воды по ксилеме предлагаю вам прочитать текст, который находится у каждого из вас на столе. После чтения обязательно ответьте на вопросы к тексту.

Текст для чтения

Теория передвижения воды известна как теория когезии (с этим понятием вы знакомились, изучая строение и свойства воды в 10-м классе на уроках общей биологии) – натяжения. Согласно этой теории, подъем воды от корней обусловлен испарением воды из клеток листа (вспомните строение листа). Испарение приводит к снижению водного потенциала клеток, примыкающих к ксилеме. Поэтому вода входит в эти клетки из ксилемного сока, у которого более высокий водный потенциал, и достигает концов жилок листа, откуда она испаряется (механизм испарения будет изучен на следующем уроке).

Сосуды ксилемы заполнены водой, и по мере того как вода выходит из сосудов, в столбе воды создается натяжение. Оно передается вниз по стеблю на всем пути от листа к корню благодаря сцеплению (когезии) молекул воды. (Подумайте, почему молекулы воды стремятся «прилипнуть» друг к другу.)

Благодаря когезии прочность на разрыв у воды достаточно высока и способна предотвратить разделение ее молекул под действием натяжения, необходимого для подъема воды по ксилеме высокого дерева, и создать массовый ток. При этом вода поступает в основание такого столба в корнях из соседних клеток корня.

Кроме того, молекулы воды стремятся прилипнуть к стенкам сосудов под действием сил адгезии (прилипания), имеющих электрическую природу.

Клеточные оболочки, вдоль которых движется вода, очень эффективно притягивают воду, что дает максимальные преимущества для адгезии воды и создает условия для проявления когезивности.

Вопросы к тексту

1. Как называется теория передвижения воды по ксилеме?

2. Почему молекулы воды стремятся «прилипнуть» друг к другу?

3. Почему утверждают, что энергию для движения воды и минеральных солей по растению поставляет не растение, а непосредственно Солнце?

Предполагаемые ответы. Теорию передвижения воды по ксилеме называют теорией «адгезии-когезии».

Молекулы воды полярны и притягиваются друг к другу электрическими силами, а затем удерживаются за счет водородных связей.

Энергию для движения воды поставляет Солнце, т.к. нагревание листьев способствует отрыву молекул воды от водного потока ксилемы, а это создает натяжение в столбе воды, которое передается вниз по стеблю благодаря когезии.

Похожие работы

-

Выделение. Физиология почки

Освобождение организма от продуктов обмена, которые не могут использоваться организмом. Роль почек в регуляции системного артериального давления, эритропоэза, гемокоагуляции. Механизмы образования мочи и ее выделения, регуляция канальцевой секреции.

-

Фиалка

Описание растений: фиалка, ромашка, василек, гвоздика, рябина. Их внешний вид (корневища, стебли, листья, цветки), время цветения, местность произростания, химический состав, использование в лечебных целях, время сбора и правила заготовки и хранения.

-

Строение цветкового растения: корень, цветок и плод

Изучение вегетативных органов растений. Их видоизменения (колючка, усик, клубни, луковицы), функции и строение. Цветки и соцветия - генеративные органы растения. Описание процесса опыления и оплодотворения растений. Распространение плодов и семян.

-

Пищеварение

Сущность процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте. Типы пищеварения: внутриклеточное, дистантное (полостное) и контактное (пристеночное). Всасывание. Регуляция всасывания. Гормоны, меняющие процесс реабсорбции вещества в кишечнике.

-

Питание растений

Понятие питания растений. Важнейшие элементы, используемые в питательных растворах, принцип их действия на растение. Фотосинтез как основной процесс, приводящий к образованию органических веществ. Корневое питание, роль удобрений в развитии растений.

-

Тесты по биологии для школ (к сожалению без ответов)

Какие утверждения верны? 1. Органы, объединенные общей работой, составляют систему органов. 2. Сердце, почки, легкие — это внутренние органы. 3. Выделительная система обеспечивает газообмен в организме.

-

Человеческие расы, их происхождение и единство

Цели урока: формирование знаний о биологических особенностях человеческих рас, анализ причин их возникновения, формирование понятия о единстве происхождения и биологической равноценности человеческих рас.

-

Белки как форма существования жизни

Физические и химические свойства, цветные реакции белков. Состав и строение, функции белков в клетке. Уровни структуры белков. Гидролиз белков, их транспортная и защитная роль. Белок как строительный материал клетки, его энергетическая ценность.

-

Водный режим у растений

Морфоанотомические основы поглощения и движения воды. Корневая система как орган поглощения воды, основные двигатели водного тока. Физиологические механизмы транспирации и ее назначение. Адаптация некоторых растений к дефициту влаги в почве или воздухе.

-

Биологические ритмы меди в растениях

Понятие биоритмов биологических процессов в организме, их физиологические и экологические формы. Процессы, контролирующие фиксацию меди в почве. Биологические функции меди в растениях и организме человека. Оценка биологических особенностей меди и селена.