Название: Биохимическая Эволюция

Вид работы: реферат

Рубрика: Биология

Размер файла: 22.96 Kb

Скачать файл: referat.me-18208.docx

Краткое описание работы: Среди астрономов, геологов и биологов принято - считать, что возраст Земли составляет примерно 4,5-5 млрд. лет. По мнению многих биологов, в далеком прошлом состояние нашей планеты было мало похоже на нынешнее: по всей вероятности, температура ее поверхности была очень высокой (4000-8000°С), и по мере того, как Земля остывала, углерод и более тугоплавкие металлы конденсировались и образовали земную кору; поверхность планеты была, вероятно, голой и неровной, так как на ней в результате вулканической активности, непрерывных подвижек коры и сжатия, вызванного охлаждением, происходило образование складок и разрывов.

Биохимическая Эволюция

Среди астрономов, геологов и биологов принято - считать, что возраст Земли составляет примерно 4,5-5 млрд. лет.

По мнению многих биологов, в далеком прошлом состояние нашей планеты было мало похоже на нынешнее: по всей вероятности, температура ее поверхности была очень высокой (4000-8000°С), и по мере того, как Земля остывала, углерод и более тугоплавкие металлы конденсировались и образовали земную кору; поверхность планеты была, вероятно, голой и неровной, так как на ней в результате вулканической активности, непрерывных подвижек коры и сжатия, вызванного охлаждением, происходило образование складок и разрывов.

Полагают, что в те времена атмосфера была совершенно не такая, как теперь. Легкие газы - водород, гелий, азот, кислород и аргон - уходили из атмосферы, так как гравитационное поле нашей еще недостаточно плотной планеты не могло их удержать. Однако простые соединения, содержащие (среди прочих) эти элементы, должны были удерживаться; к ним относятся вода, аммиак, двуокись углерода и метан. До тех пор пока температура Земли не упала ниже 100°С, вся вода, вероятно, находилась в парообразном состоянии.

Атмосфера была, по-видимому, “восстановительной”, о чем свидетельствует наличие в самых древних горных породах Земли металлов в восстановленной форме, таких как двухвалентное железо. Более молодые горные породы содержат металлы в окисленной форме, например трехвалентное железо. Отсутствие в атмосфере кислорода было, вероятно, необходимым условием для возникновения жизни; лабораторные опыты показывают, что, как это ни парадоксально, органические вещества (основа живых организмов) гораздо легче создаются в восстановительной среде, чем в атмосфере,, богатой кислородом. В 1923 г. А. И. Опарин высказал мнение, что атмосфера первичной Земли была не такой, как сейчас, а примерно соответствовала сделанному выше описанию. Исходя из теоретических соображений, он полагал, что органические вещества, возможно углеводороды, могли создаваться в океане из более простых соединений; энергию для этих реакций синтеза, вероятно, доставляла интенсивная солнечная радиация (главным образом ультрафиолетовая), падавшая на Землю до того, как образовался слой озона, который стал задерживать большую ее часть. По мнению Опарина, разнообразие

находившихся в океанах простых соединений, площадь поверхности Земли, доступность энергии и масштабы времени позволяют предположить, что в океанах постепенно накопились органические вещества и образовался тот “первичный бульон”, в котором могла возникнуть жизнь. Эта идея была не нова: в 1871 г. сходную мысль высказал Дарвин:

“Часто говорят, что все необходимые для создания живого организма условия, которые могли когда-то существовать, имеются и в настоящее время. Но если (ох, какое это большое “если”) представить себе, что в каком-то небольшом теплом пруду, содержащем всевозможные аммонийные и фосфорные соли, при наличии света, тепла, электричества и т.п. образовался бы химическим путем белок, готовый претерпеть еще более сложные превращения, то в наши дни такой материал непрерывно пожирался бы или поглощался, чего не могло случиться до того, как появились живые существа”.

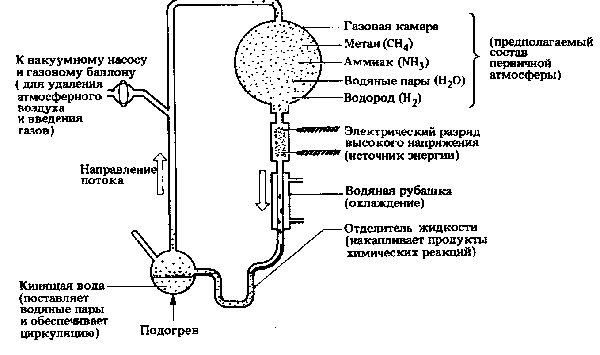

В 1953 г. Стэнли Миллер в ряде экспериментов моделировал условия, предположительно существовавшие на первобытной Земле. В созданной им установке (рис. 24.1), снабженной источником энергии, ему удалось синтезировать многие вещества, имеющие важное биологическое значение, в том числе ряд аминокислот, аденин и простые сахара, такие как рибоза. После этого Орджел в Институте Солка в сходном эксперименте синтезировал нуклеотидные цепи длиной в шесть мономерных единиц (простые нуклеиновые кислоты).

Позднее возникло предположение, что в первичной атмосфере, в относительно высокой концентрации содержалась двуокись углерода. Недавние эксперименты, приведенные с использованием установки Миллера, н которую, однако, поместили смесь СО2 и Н2 О и только следовые количества других газов, дали такие же результаты, какие получил Миллер. Теория Опарина завоевала широкое признание, но она, оставляет нерешенными проблемы, связанные с переходом от сложных органических веществ к простым живым организмам. Именно в этом аспекте теория биохимической эволюции предлагает общую схему, приемлемую для большинства современных биологов. Однако они не пришли к единому мнению о деталях этого процесса.

Опарин полагал, что решающая роль в превращении неживого в живое принадлежала белкам. Благодаря амфотерности белковых молекул они способны к образованию коллоидных гидрофильных комплексов -притягивают к себе молекулы воды, создающие вокруг них оболочку. Эти комплексы могут обособляться от всей массы воды, в которой они суспендированы (водной фазы), и образовывать своего рода эмульсию. Слияние таких комплексов друг с другом приводит к отделению коллоидов от водной среды - процесс, называемый коацервацией (от лат. coacervus - сгусток или куча). Богатые коллоидами коацерваты, возможно, были способны обмениваться с окружающей средой веществами и избирательно накапливать различные соединения, в особенности кристаллоиды. Коллоидный состав данного коацервата, очевидно, зависел от состава среды. Разнообразие состава “бульона” в разных местах вело к различиям в химическом составе коацерватов и поставляло таким образом сырье для “биохимического естественного отбора”.

Предполагается, что в самих коацерватах входящие в их состав вещества вступали в дальнейшие химические реакции; при этом происходило поглощение коацерватами ионов металлов и образование ферментов. На границе между коацерватами и внешней средой выстраивались молекулы липидов (сложные углеводороды), что приводило к образованию примитивной клеточной мембраны, обеспечивавшей концерватам стабильность. В результате включения в коацерват пред существующей молекулы, способной к. самовоспроизведению, и внутренней перестройки покрытого липидной оболочкой коацервата могла возникнуть примитивная клетка. Увеличение размеров коацерватов и их фрагментация, возможно, вели к образованию идентичных коацерватов, которые могли поглощать больше компонентов среды, так что этот процесс мог продолжаться. Такая предположительная последовательность событий должна была привести к возникновению примитивного самовоспроизводящегося гетеротрофного организма, питавшегося органическими веществами первичного бульона.

Хотя эту гипотезу происхождения жизни признают очень многие ученые, астроном Фред Хойл недавно высказал мнение, что мысль о возникновении живого в результате описанных выше случайных взаимодействий молекул “столь же нелепа и неправдоподобна, как утверждение, что ураган, пронесшийся над мусорной свалкой, может привести к сборке Боинга-747”1 .

1 Самое трудное для этой теории - объяснить появление способности живых систем к самовоспроизведению. Гипотезы по этому вопросу пока мало убедительны.

Похожие работы

-

Гипотеза происхождения Земли и Солнечной системы

Вопрос о том, как возникла Земля, занимает умы людей уже не одно тысячелетие. Ответ на него всегда зависел от уровня знаний людей. Первоначально существовали наивные легенды о сотворении мира некоей божественной силой. Затем Земля в работах ученых приобрела очертания шара, который являлся центром Вселенной.

-

Появление жизни на земле

Предпосылки возникновения жизни. Для того чтобы правильно представить процесс возникновение жизни, необходимо кратко рассмотреть современные взгляды на образование Солнечной системы и положение Земли среди её планет. Эти представления очень важны, так как, несмотря на общность происхождения планет, окружающих Солнце, только на Земле появилась жизнь и достигла исключительного разнообразия.

-

Основные Гипотезы происхождения жизни на земле

Основные Гипотезы происхождения жизни на земле. Биохимическая эволюция Среди астрономов, геологов и биологов принято считать, что возраст Земли составляет примерно 4,5 – 5 млрд. лет.

-

Проблемы происхождения и развития Земли

Характеристика основных теорий происхождения Земли: гипотеза Канта-Лапласа и теория Большого Взрыва. Сущность современных теорий эволюции Земли. Образование Солнечной системы, возникновение условий для жизни. Возникновение гидросферы и атмосферы.

-

Естественнонаучные модели происхождения жизни

Сущность естественнонаучных теорий происхождения жизни на Земле, их распространенность и популярность на современном этапе, содержание и основные положения. Истоки происхождения креационизма, концепция Опарина и этапы перехода от неживой материи к живой.

-

Основы естествознания

Предметная область естествознания. Античная натурфилософия, механистическая физическая картина мира. Галактики: характеристика и эволюция. Теории возникновения жизни. Проблема биологического и социального в человеке. Общая характеристика кибернетики.

-

Теории возникновения жизни

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Биологический факультет. Реферат Теории возникновения жизни Выполнил: Потанин

-

Гипотезы возникновения жизни

Вопросы о происхождении природы и сущности жизни издавна стали предметом интереса человека в его стремлении разобраться в окружающем мире, понять самого себя и определить свое место в природе.

-

О происхождении жизни

Ранние представления о происхождении жизни, подходы к решению проблемы: идеи спонтанного зарождения, теория биогенеза. Биохимическая революция по Опарину: формирование геосферных оболочки Земли, появление гидросферы, возникновение органических соединений.

-

Теория возникновения жизни

Теория креационизма. Теория самопроизвольного зарождения жизни. Теория стационарного состояния. Теория панспермии. Концепция биохимической эволюции.