Название: Абсорбционные оптические методы

Вид работы: реферат

Рубрика: Химия

Размер файла: 58.43 Kb

Скачать файл: referat.me-369340.docx

Краткое описание работы: Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного излучения анализируемыми веществами. Атомно-абсорбционный анализ. Молекулярно-абсорбционный анализ. Схема фотометрических исследований. Метод стандартных серий и колориметрического титрования.

Абсорбционные оптические методы

. Атомно-абсорбционный анализ. Молекулярно-абсорбционный анализ. Фотометрия (колориметрия, фотоколориметрия, спектрофотометрия)

Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного излучения анализируемыми веществами, представляют обширную группу абсорбционных оптических методов, получивших широкое распространение как на промышленных предприятиях, так и в научно-исследовательских лабораториях. При поглощении света атомы и молекулы поглощающих веществ переходят в новое возбужденное состояние. В зависимости от вида поглощающих частиц и способа трансформирования поглощенной энергии различают

1 Атомно-абсорбционный анализ , основанный на поглощении световой энергии атомами анализируемых веществ;

2 м олекулярно-абсорбционный анализ , основанный на поглощении света молекулами анализируемого вещества и сложными ионами в УФ, видимой и ИК областях спектра (колориметрия, спектрофотометрия, фотоколориметрия, ИК-спектроскопия).

3 Турбидиметрия , нефелометрия - анализ по поглощению и рассеянию световой энергии взвесями анализируемого вещества.

4 Люминесцентный (флюорометрический ) анализ, основанный на измерении излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества при облучении Уф лучами.

Несмотря на различия, все эти методы иногда объединяют в группу спектрохимических или спектроскопических .

Атомно-абсорбционный анализ (ААА)

ААА основан на способности свободных атомов определяемого элемента селективно поглощать теоретическое резонансное излучение определенной для каждого элемента длины волны. Для этого анализируемую пробу переводят в раствор обычным способом. Для наблюдения поглощения раствор вдувают в виде аэрозоля в пламя горелки, в котором происходит термическая диссоциация и атомизация молекул: МеХ![]() Ме+Х.

Ме+Х.

Большинство образующихся при этом атомов находится в нормальном невозбужденном состоянии. Они способны поглощать собственное излучение, проходящее через пламя горелки от внешнего стандартного источника излучения, например, лампы с полым катодом, изготовленным из металла определяемого элемента. В результате этого внешний (оптический) электрон атома переходит на более высокий энергетический уровень, а пропускаемое через пламя излучение ослабляется.

Для определения состава различных веществ по атомным спектрам поглощения созданы специальные приборы - атомно-абсорбционные спектрофотометры, работающие по двух- или однолучевой схеме. В двухлучевом приборе излучение лампы с полым катодом зеркалами разделяется на два луча. Один луч проходит через пламя горелки, в которое распыляется анализируемый раствор, а другой луч обходит это пламя. При помощи прерывателя, вращающегося перед световыми потоками диска с отверстием, световые потоки 1 и 2 поочередно попадают на монохроматор, пропускающий на фотоэлектрический приемник света (фотоумножитель) только аналитическую линию анализируемого элемента. Фотоумножитель и электронная схема попеременно регистрируют аналитическую линию потоков 1 и 2. Прибор измеряет отношение ![]() или непосредственно

или непосредственно ![]() , которое при выбранной схеме измерения зависит только от концентрации элемента в анализируемом растворе.

, которое при выбранной схеме измерения зависит только от концентрации элемента в анализируемом растворе.

Однолучевой прибор измеряет усредненное отношение световых потоков прошедших через пламя до (I 0 ) и после (I ) поглощения, т.е. после введения в пламя анализируемого раствора. точность определения однолучевым прибором меньше, чем двухлучевым.

Искомую концентрацию элемента определяют по методу градуировочного графика.

В настоящее время в заводских лабораториях широко применяются абсорбционные спектрофотометры, среди которых зарубежные приборы ААС-1 (Германия), "Сатурн"(США) и др.

Данный метод характеризуется быстротой и простотой выполнения, доступностью и несложностью применяемой аппаратуры. Чувствительность для большинства элементов достигает 5 10-7 %, при этом расходуется от 0,1 до нескольких миллилитров анализируемого раствора. Относительная погрешность метода 1-4 %.

м олекулярно-абсорбционный анализ

Молекулярные спектры поглощения, в отличие от спектров атомов, состоят из более широких полос, так как представляют сумму различного типа переходов (ЭКВ), которые могут осуществляться в результате перехода молекулы из основного состояния в возбужденное. Это затрудняет проведение качественного анализа на основании молекулярных спектров поглощения, поэтому их обычно используют для количественного анализа.

Наиболее широко из методов молекулярно-абсорбционного анализа применяют колориметрию, фотоколориметрию и спектрофотометрию, объединяемые общим названием фотометрия .

Фотометрия основана на пропорциональной зависимости между концентрацией однородных систем (например, растворов) и их светопоглощением в видимой и УФ областях спектра. Различия в фотометрических методах видны из табл. 2.5.1.

Фотометрические методы подразделяют на прямые и косвенные (фотометрическое титрование). В прямых определяемый ион переводят в светопоглощающее (как правило, комплексное) соединение, а затем по измеренной величине светопоглощения находят содержание иона в растворе. Как косвенный метод фотометрию используют для индикации момента эквивалентности при титровании, когда в этот момент титруемый раствор меняет светопоглощение за счет разрушения или образования цветных комплексов.

Таблица 2.5.1

| Название | Область спектра | Монохроматор | Способ регистрации светопоглощения |

| Колори- метрия | Видимая | Без монохроматора или с ним (т.е. со светофильтром) | Визуальный |

| Фотоколо-риметрия | Видимая | Светофильтры | Фотоэлектрический |

| Спектро-фотометрия | Видимая, УФ | Дифракционная решетка, призма | То же |

Из ФХМА фотометрические методы наиболее распространены вследствие сравнительной простоты оборудования, высокой чувствительности и возможности использования для определения почти всех элементов как при больших концентрациях (20-30 %), так и микроколичеств (10-3 –10-4 %).

Общая схема фотометрических исследований такова: немонохроматизированное или монохроматизированное (т.е. с одной длиной волны) излучение направляют на пробу, помещенную в кювету (т.е. стаканчик из кварцевого стекла с параллельными стенками и строго определенным расстоянием между ними (l )) определенной толщины, в которой происходит поглощение падающего света.

Интенсивность света, прошедшего через окрашенный раствор(1), отличается от интенсивности света, прошедшего через растворитель I

0

на величину поглощения света окрашенным раствором (рис. 2.5.1). Потери при отражении и рассеянии будут практически одни и те же при прохождении обоих пучков, так как форма и материал обеих кювет одинаковы, и они содержат один и тот же растворитель. Величину ![]()

![]() называют пропусканием

(коэффициентом пропускания

) или прозрачностью раствора. Взятый с обратным знаком логарифм T

называют светопоглощением, поглощением

или абсорбционностью

(А

).

называют пропусканием

(коэффициентом пропускания

) или прозрачностью раствора. Взятый с обратным знаком логарифм T

называют светопоглощением, поглощением

или абсорбционностью

(А

).

Обозначение А соответствует первой букве в названии этой величины (ранее которую называли оптической плотностью и обозначали D ).

![]() .

.

Уменьшение интенсивности света при прохождении через окрашенный раствор подчиняется закону Бугера-Ламберта-Бера:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Связь интенсивности светопоглощения (![]() ) с концентрацией (

) с концентрацией (![]() ) определяемого компонента называют также основным законом фотометрии.

) определяемого компонента называют также основным законом фотометрии.

Молярный коэффициент поглощения - светопоглощение при с =1 моль/л и l =1 смзависит от падающего света, природы растворенного вещества, температуры раствора и не зависит от объема раствора, толщины поглощающего слоя l , концентрации вещества c и интенсивности освещения. Поэтому является мерой поглощательной способности вещества при данной длине волны и характеристикой чувствительности фотометрического анализа - чем больше, тем больше чувствительность.

Если раствор подчиняется основному закону фотометрии, что является необходимым условием для ряда фотометрических методов, то зависимость ![]() - линейная, характеризующаяся прямой, исходящей из начала координат, если нет, то прямолинейность нарушается. Поэтому перед фотометрическим определением выявляют пределы концентраций, для которых применим закон Бугера-Ламберта-Бера. В соответствии с этим выбирают и фотометрический метод. Например, выполнение этого закона не обязательно для некоторых вариантов колориметрического метода.

- линейная, характеризующаяся прямой, исходящей из начала координат, если нет, то прямолинейность нарушается. Поэтому перед фотометрическим определением выявляют пределы концентраций, для которых применим закон Бугера-Ламберта-Бера. В соответствии с этим выбирают и фотометрический метод. Например, выполнение этого закона не обязательно для некоторых вариантов колориметрического метода.

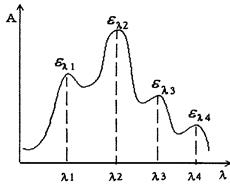

Для обеспечения максимальной чувствительности метода в фотометрии строят так называемые "спектры поглощения вещества", т.е. графики зависимости ![]() (

(![]() ) при

) при ![]() 1 моль/л и

1 моль/л и ![]() =10 мм. Спектр поглощения каждого вещества графически представляет собой сложную кривую (рис. 2.5.2). Каждая полоса поглощения (пик на кривой)

=10 мм. Спектр поглощения каждого вещества графически представляет собой сложную кривую (рис. 2.5.2). Каждая полоса поглощения (пик на кривой)

|

Рис. 2.5.2. Спектр поглощения раствора.

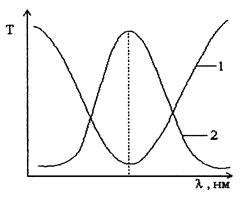

Имеет в максимуме определенное значение Измерения следует проводить в участках спектра, отвечающих максимальному значению величины Измерения при максимальном значении достигается монохроматизацией падающего светового потока, т.е. выделением из сплошного спектра узкого участка. Чем больше монохроматизация, тем точнее можно измерить и, следовательно, тем точнее можно определить концентрацию вещества. Выбор в качестве монохроматора светофильтра основан на следующей зависимости спектров пропускания и поглощения: минимум спектра пропускания (максимум спектра поглощения) определяемого вещества должен совпадать с максимумом пропускания (минимумом поглощения) светофильтра (рис. 2.5.3).

Если спектральная характеристика анализируемого раствора неизвестна, то светофильтр выбирают по дополнительному цвету к окраске раствора (табл. 2.5.2). Более совершенна монохро-матизация с помощью призм и дифракционных решеток. В фотометрии могут быть использованы все способы определения концентрации, изложенные в главе 2.1. В визуальной колориметрии в основном используют три метода: стандартных серий , колориметрического титрования и уравнивания . При этом два первых метода не требуют соблюдения основного закона фотометрии.

Таблица 2.5.2

| Анализируемый | раствор | Светофильтр |

| Цвет | Полоса поглощения, нм | Цвет |

| Красный | 625-750 | Зелено-синий |

| Оранжевый | 590-625 | Сине-зеленый |

| Желтый | 574-590 | Синий |

| Желто-зеленый | 500-575 | Фиолетовый |

| Зеленый | 500-560 | Пурпурный |

| Зелено-синий | 490-500 | Красный |

| Сине-зеленый | 480-490 | Оранжевый |

| Синий | 450-480 | Желтый |

| Фиолетовый | 400-450 | Желто-синий |

В методе стандартных серий анализируемый раствор в слое определенной толщины сравнивают с набором стандартных растворов такой же толщины слоя. Сравнивают интенсивность окраски анализируемого раствора с эталонной серией. Концентрация С х принимается равной концентрации эталонного раствора, одинакового с ним по интенсивности окраски.

В методе уравнивания

(сравнения с эталоном) добиваются на колориметре погружения (Дюбоска) равенства оптических плотностей анализируемого и стандартного растворов изменением толщины поглощающего слоя, через который проходит световой поток, т.е. добиваются ![]() или

или ![]() , откуда

, откуда ![]() .

.

В методе колориметрического титрования параллельно титруют равные объемы окрашенного анализируемого раствора и дистиллированной воды, добавляя из двух бюреток равные по объему порции дистиллированной воды к анализируемому раствору и окрашенного стандартного раствора к воде. Одинаковая интенсивность окраски достигается при равных количествах определяемого вещества в обоих объемах. Зная исходный объем исследуемого раствора V x и объем стандартного раствора, V ст добавленного до уравнивания окраски, а также титр стандартного раствора Т ст , находят Т х :

![]() .

.

В фотоэлектрометрии и спектрофотометрии определение неизвестной концентрации проводят методами добавки или стандартных серий.

Фотоколориметрический метод основан на фотоэлектрическом измерении интенсивности окраски растворов. Общий принцип всех систем фотоэлектроколориметров заключается в том, что световой поток, прошедший через кювету с окрашенным раствором, попадает на фотоэлемент, преобразующий световую энергию в электрическую, измеряемую гальванометром. фотоэлектроколориметры в зависимости от числа используемых при измерении фотоэлементов делят на две группы: 1) с одним фотоэлементом (однолучевые) - КФК-2 и др.; 2) с двумя фотоэлементами (двухлучевые) - ФЭК-М, ФЭК-56М, ФЭК-Н-57, ФЭК-60 и др.

Фотоэлектроколориметрирование уменьшает трудоемкость и повышает точность и объективность анализа.

Спектрофотометрический метод основан на измерении с помощью спектрофотометра светопоглощения раствора в монохроматическом потоке света, т.е. потоке света с определенной длиной волны. Светопоглощение в спектрофотометре также измеряется фотоэлементами. Однако в нем имеется призма или дифракционная решетка и щель, позволяющие разложить световой поток в спектр, отобрать и направить на кювету с анализируемым раствором свет с необходимой длиной волны или световой пучок с узким участком спектра, который преимущественно поглощает анализируемое соединение раствора. Измерение светопоглощения при длине волны, соответствующей максимуму светопоглощения, увеличивает чувствительность и облегчает определение одного окрашенного соединения в присутствии другого. Для анализа используют спектрофотометры типа СФ-4, СФ-4А, СФ-5, СФ-10, СФД-2, ИКС-12, "Specol"(Германия) и др.

Для разделения разных молекул НФ должна обладать хотя бы одним из их основных свойств:

1) физически сорбировать вещества, находящиеся в ПФ;

1 химически сорбировать вещества, находящиеся в ПФ;

2 растворять разделяемые вещества;

3 иметь пористую структуру и поэтому удерживать одни вещества и не задерживать другие, в зависимости от их размеров или формы.

Хроматографический метод является универсальным для разделения и анализа смесей веществ самой различной природы. В зависимости от конкретных задач он видоизменялся, вследствие чего возникло много вариантов метода (см. табл. 2.6.1).

В настоящее время хроматографические методы классифицируют по следующим признакам:

1) агрегатному состоянию ПФ и НФ;

2) механизму взаимодействия веществ, анализируемой смеси и сорбента;

3) природе явлений, лежащих в процессе разделения;

4) способу оформления метода;

5) методу проведения анализа.

Похожие работы

-

Лекции по химии 2

Лекция 1. Аналитическая химия – не просто дисциплина, накапливающая и систематизирующая знания; эта наука имеет огромное практическое значение в жизни общества, она создает средства для химического анализа и обеспечивает его осуществление – в этом ее главное предназначение. Без эффективного химического анализа невозможно функционирование ведущих отраслей народного хозяйства, систем охраны природы и здоровья населения, оборонного комплекса, невозможно развитие многих смежных областей знания.

-

Обеспечение проведения анализа воды на содержание нитрат-иона фотометрическим методом

Введение "Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое", - обращался к воде Антуан де Сент-Экзюпери. Тот самый, что написал прекрасную сказку о маленьком принце. И там вода играла не последнюю роль: принц постоянно помнил, что надо поливать свою единственную розу, оставленную на далекой родной планете.

-

Основы оптической спектроскопии

Сущность и применение методов оптической спектроскопии. Зависимость поглощения света веществом от электролитической структуры молекул. Определение и характеристика групп атомов, обуславливающих поглощение в видимой и ультрафиолетовой областях спектра.

-

Химические методы анализа

Понятие и назначение химических методов анализа проб, порядок их проведения и оценка эффективности. Классификация и разновидности данных методов, типы проводимых химических реакций. Прогнозирование и расчет физико-химических свойств разных материалов.

-

Спектральные методы анализа

Методы, основанные на определении химического состава и строения веществ по их спектру. Методы эмиссии, абсорбции, рассеяния и преломления. Способы воздействия на вещество для получения его спектра. Спектры оптического диапазона. Возбуждение атома.

-

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ АНИООБМЕННИКИ, СИНТЕЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ

Пермский государственный технический университет РЕФЕРАТ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ АНИООБМЕННИКИ, СИНТЕЗИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ Выполнил: Нагорный О.В.

-

Физико-химические методы анализа веществ

Необходимость идентификации вещества и измерение количественной оценки его содержания. Качественный анализ для химической идентификации атомов, молекул, простых или сложных веществ и фаз гетерогенной системы. Классификация методов количественного анализа.

-

Физико-химические методы анализа, их классификация и основные приёмы

Использование в физико-химических методах анализа зависимости физических свойств веществ от их химического состава. Инструментальные методы анализа (физические) с использование приборов. Химический (классический) анализ (титриметрия и гравиметрия).

-

Железо в почвах. Методы определения железа

Методы определения железа в почвах: атомно-абсорбционный и комплексонометрический. Соотношение групп соединений железа в различных почвах. Методики определения подвижных форм железа с помощью роданида аммония. Эталонные растворы для проведения анализа.

-

Атомно-абсорбционный анализ

Химическое влияние железа и других тяжелых металлов на человека. Гравиметрический и титриметрический методы, потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия, электрогравиметрия, атомно-эмиссионная спектроскопия, фотометрический и люминесцентный анализы.