Название: Регуляция в системе органов пищеварения

Вид работы: реферат

Рубрика: Химия

Размер файла: 527.02 Kb

Скачать файл: referat.me-370266.docx

Краткое описание работы: Процессы жизнедеятельности в организме, связанные с расходом энергии и разрушением клеток тканей, требуют постоянного пополнения энергетического и пластического материала. Усвоению пищевых веществ предшествует сложная обработка их в результате процессов пищеварения, представляющих собой начальный этап обмена веществ.

Регуляция в системе органов пищеварения

Процессы жизнедеятельности в организме, связанные с расходом энергии и разрушением клеток тканей, требуют постоянного пополнения энергетического и пластического материала. Усвоению пищевых веществ предшествует сложная обработка их в результате процессов пищеварения, представляющих собой начальный этап обмена веществ. В результате процессов пищеварения принятые пищевые продукты теряют свою видовую специфичность, обеспечивая синтез соответствующих данному организму белков, жиров и углеводов из составных элементов.

Простейшей формой пищеварения является внутриклеточная ферментативная обработка пищи. У простейших питательные вещества захватываются клеткой и подвергаются химической переработке в специальных полостях—пищеварительных вакуолях. В организме высших животных и человека механическая и химическая обработка пищи происходит в полости пищеварительного тракта. Различают три звена в процессе такой обработки пищи: полостное пищеварение, мембранное пищеварение, всасывание продуктов распада (А. М. Уголев, 1967).

Отличительной особенностью регуляторных механизмов в процессе пищеварения является их последовательное дублирование. В различных участках пищеварительного канала происходит ами-лолитическое (расщепление углеводов), протеолитическое (распад белков) и липолитическое (расщепление жиров) пищеварение. Для каждого типа пищеварения служат два и более различных органа. Так, расщепление, распад углеводов происходит в ротовой полости (благодаря амилолитическому ферменту секрета слюнных желез), в 12-перстной кишке (под действием амилазы поджелудочного сока), в тонком кишечнике (под действием амилолитического фермента кишечного сока). Распад белков осуществляется в желудке (под действием пепсина — фермента желудочного сока в присутствии соляной кислоты), 12-перстной кишке (под действием трипсина поджелудочного сока, активируемого другим ферментом—энтероки-назой, содержащейся в кишечном соке), в тонком кишечнике (под действием протеолитического фермента кишечного сока). Жиры расщепляются в желудке под действием липазы — заброшенного сюда поджелудочного сока, в 12-перстной кишке — липазой поджелудочного сока, в тонком кишечнике — под действием липазы кишечного сока.

В результате последовательного действия указанных ферментных систем различных отделов пищеварительного тракта в тонком кишечнике наступает окончательный распад пищевых продуктов на составные элементы (моносахариды, аминокислоты, глицерин и жирные кислоты), которые в растворенном виде всасываются в кровеносные капилляры (продукты распада жиров).

В результате последовательного действия указанных ферментных систем различных отделов пищеварительного тракта в тонком кишечнике наступает окончательный распад пищевых продуктов на составные элементы (моносахариды, аминокислоты, глицерин и жирные кислоты), которые в растворенном виде всасываются в кровеносные капилляры (продукты распада жиров).

Наиболее четко механизм рефлекторной регуляции выделения соков проявляется в слюноотделении. При еде пищи импульсы, возникающие в рецепторах ротовой полости, поступают по системе афферентных центростремительных нервных волокон в продолговатый мозг, здесь происходит переключение на эфферентные волокна, идущие к слюнным железам (рис.35).

Рис. 35. Схема эфферентной иннервации слюнных желез: 1 — Chordatympani, 2 — язычный нерв, 3 — подчелюстной ганглий, 4 — Якобсонов нерв, 5 — gangl. opticum, б —n. auriculotempo-ralis, 7 — околоушная железа, 8 — шейный симпатический узел, 9, 10 — лицевой и языкоглоточный нервы, // — подчелюстная железа |

Более сложный характер рефлекторной во взаимодействии с гуморальной регуляцией сокоотделения наблюдается в полости желудка. Различают три фазы желудочного сокоотделения: слож-норефлекторная фаза (выделение сока на запах, вид пищи, на раздражение рецепторов ротовой полости), желудочная фаза (отделение сока на химическое и механическое раздражение слизистой оболочки желудка) и кишечная фаза. Для каждого пищевого вещества имеется своя, типичная картина сокоотделения. Так, быстрый подъем кривой сокоотделения при еде хлеба и мяса объясняется рефлекторным раздражением при жевании этих веществ. Плато на кривой сокоотделения при еде мяса обусловлено сильным химическим раздражением составом мяса (экстрактивные вещества). Так как хлеб содержит лишь растительный белок и беден химическими раздражителями, то при еде хлеба кривая сокоотделения круто падает. Однако распад растительных белков протекает медленно, поэтому сокоотделение продолжается значительное время. Медленный подъем кривой желудочного сокоотделения на молоко обусловлен, с одной стороны, слабым рефлекторным раздражением при питье, а с другой—тормозя-щим действием жира на желу-дочное сокоотделение.

Б. А. Князевым (1973) разработана модель желудочной секреции, дающая представление о динамике секреторного процесса. Установлено, что секреторный процесс является функцией времени и графически представляет собой нарастающую экспоненту, переходящую в плато. Показано, что математическая модель может дать достаточно точную оценку процесса желудочной секреции. Количество и состав поджелудочного сока регулируется в зависимости от вида принимаемых пищевых веществ. Так как основным стимулирующим секрецию поджелудочного сока веществом является секретин, в свою очередь образование которого зависит от количества желудочного сока, то кривые сокоотделения поджелудочной железы представляют собой копии кривых желудочного сокоотделения, только сдвинутые по времени.

Другим фактором рефлекторной саморегуляции органов пищеварения, направленной на создание оптимальных условий расщепления пищевых продуктов, служит рН среды. Изменения реакции раствора являются важнейшим механизмом регуляции активности пищеварительных ферментов. Эта зависимость выражается одновершинной кривой, максимум которой соответствует оптимальной для данного фермента реакции рН. Так, например, активность пепсина желудочного сока имеет максимум при рН=2, при рН=з она резко падает, а при рН=4 активность ее падает почти до О Реакция среды в любом участке пищеварительной трубки имеет значения, при которых активность ферментов соответствующих пищеварительных соков достигает максимальной величины. Следовательно, регуляция постоянства среды в полости пищеварительной трубки направлена на поддержание оптимальных условий действия ферментов, образуемых в пищеварительных железах. Регуляция эта осуществляется как рефлекторным, так и гуморальным путем.

Основной целью регуляции сокоотделения является обеспечение оптимальных условий для обработки пищеварительными соками и продвижения содержимого пищеварительного тракта.

Так, в результате пептических процессов в желудке при рН= =4—5 происходит сравнительно небольшое отщепление от крупных белковых молекул аминокислот и пептидов, которые способствуют стимуляции секреции желудочного сока, а переходя в 12-перстную кишку, вызывают секрецию панкреатических ферментов, в частности панкреозимина. Только в конечной стадии желудочного пищеварения, когда рН понижается до 1—2, пепсин вызывает более глубокое расщепление белковых веществ в желудке. Таким образом, основное значение пепсина и соляной кислоты заключается не в обеспечении самого по себе гидролиза белковых веществ, а в создании предпосылок для развертывания всего конвейера пищеварительных процессов в желудочно-кишечном тракте (Buchs, 1974).

Одной из закономерностей соотношения нервных и гуморальных звеньев в механизме управления функциями организма является преобладание роли нервных, если управляемая функция больше связана с раздражителями внешней для организма среды, и возрастание роли гуморальных по мере ослабления этих связей. Очень наглядно такая зависимость проявляется на примере регуляции функции пищеварения.

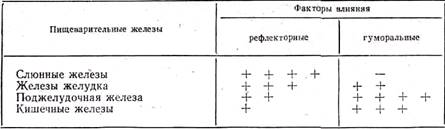

ТАБЛИЦА 3

Сравнительное участие нервного и гуморального факторов в управлении деятельностью желез в разных отделах пищеварительного тракта

Как видно из данных табл. 3, значение рефлекторного механизма оказывается тем меньше, чем глубже находятся железы в пищеварительном тракте. Это и понятно, так как при этом уменьшается необходимость быстрого приспособления к воздействиям, исходящим из окружающей среды. Так, слюнные железы первые встречают поступающую извне в пищеварительный тракт пищу и должны немедленно в зависимости от количества и качества, сухости, твердости, органического состава и т. д. организовать ту или иную адекватную секреторную реакцию. По мере обработки в желудке и кишечнике пищевая масса гомогенезируется, требования к выработке пищеварительных соков для ее дальнейшего переваривания становятся все более однообразными и менее срочными. Поэтому роль рефлекторного механизма управления постепенно уменьшается и основным регулятором становится медленно, но длительно работающий гуморальный механизм. Тот факт, что денервация кишечной петли приводит к резкому возрастанию секреции желез, показывает, что нервное влияние, не вызывая деятельности управляемого органа, может состоять в подавлении гуморальных влияний на него.

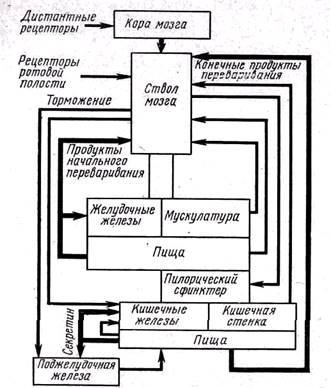

Нейрогуморальная система регуляции процессов желудочного и кишечного пищеварения наглядно демонстрирует также некоторые принципы организации многозвеньевых комплексов управления, использующих нервные и химические сигналы (см. схем,у). Обонятельные, зрительные, вкусовые и другие рефлексы вызывают отделение «запального» желудочного сока. За счет сока начинается переваривание, но первые же продукты переваривания— альбумозы и пептоны, всасываясь в кровь, дают начало химическому раздражению желудочных желез, которое, усиливаясь благодаря положительной обратной связи, продолжается до тех пор, пока в желудке остается пища. Полупереваренная пищевая кашица, проходя в кишечник, раздражает рецепторы в стенке двенадца-

Взаимодействие нервных и гуморальных каналов регуляции в многоконтурной системе управления переваривания пищи в желудке и кишечнике

типерстной кишки, вызывая при этом рефлексы регулирования этого перехода и образования в слизистой химического агента— секретина, возбуждающего гуморальным путем клетки поджелудочной железы. Каждый контур регулирования имеет каналы обратных связей как нервной, так и химической природы. Среди них выделяются по своему значению для настройки поведения организма в целом положительные и отрицательные обратные связи «голодного» и «сытого» состава крови, создаваемые химическим действием конечных продуктов переваривания на мозговые центры.

Похожие работы

-

Понятие и сущность углеводов

МОУ «Хвастовичская средняя общеобразовательная школа» Автор. Галушкина Оксана 11 «Б» класс Руководитель. Демидкова Нина Егоровна учитель химии Оглавление:

-

Витамины 10

Министерство образования и науки Челябинской области ГОУ СПО (ССУЗ) Катав-Ивановский индустриальный техникум Специальность 230103 Доклад По дисциплине: «Химия»

-

Пищевая и биологическая ценность белков

Реферат по курсу органической химии на тему: Пищевая и биологическая ценность белков. Содержание. Введение……………………………………………...3 Пищевая ценность белков …….................................4

-

Обмен углеводов 2

1. Химический состав и биологическая роль углеводов 2. Характеристика классов углеводов 3. Обмен углеводов в организме человека 4. Расщепление углеводов в процессе пищеварения и их всасывание в кровь

-

Углеводы как главный источник энергии в организме человека

Общая формула углеводов, их первостепенное биохимическое значение, распространенность в природе и роль в жизни человека. Виды углеводов по химической структуре: простые и сложные (моно- и полисахариды). Произведение синтеза углеводов из формальдегида.

-

Основы биохимии белков и аминокислот в организме человека

Белки – высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, молекулы которых построены из остатков аминокислот. Наследственная информация сосредоточена в молекуле ДНК. С помощью белков реализуется генетическая информация. Классификация аминокислот.

-

Этапы определения АК последовательности в пептидах. Синтез белка

Исследования свойств белков для изучения их химического состава и строения. Аминокислота - основная структурная единица белка. Белковые резервы. Этапы синтеза белка. Регуляция биосинтеза аминокислот. Переваривание белков. Патология белкового обмена.

-

Применение жиров

Реферат на тему: ученицы 11-арх класса средней школы №71 Тимошенко Елены ЖИРЫ Жиры-органические соединения, полные сложные эфиры глицеринам (триглиыериды) и одноосновных жирных кислот. Входят в класс липидов. Наряду с углеводами и белками жиры- один из главных компонентов клеток животных, растений и микроорганизмов.

-

Биологическая роль железа

СОДЕРЖАНИЕ: Биологическая роль железа Железосодержащие органические соединения в организме человека Кинетика обмена железа Этиология дефицита железа

-

Белки

Белковые вещества составляют громадный класс органических, то есть углеродистых, а именно углеродисто азотистых соединений, неизбежно встречаемых в каждом организме. Роль белков в организме огромна. Прежде всего необходимо сказать об обмене белков в организме.