Название: Гироскопическая курсовертикаль

Вид работы: лабораторная работа

Рубрика: Коммуникации и связь

Размер файла: 208.35 Kb

Скачать файл: referat.me-169099.docx

Краткое описание работы: Действие гироскопического агрегата. Определение знака угла отклонения гироскопов относительно платформы под воздействием внешних моментов. Распределение управляющих сигналов от датчиков по разгрузочным двигателям с помощью преобразователя координат.

Гироскопическая курсовертикаль

Московский Авиационный Институт

(Государственный Технический Университет)

Отчет по лабораторной работе по дисциплине:

«Гироскопические системы»

По теме

«Гироскопическая курсовертикаль»

Выполнил:

студент гр. 03-411

Смирнов С.Ю

Принял

преподаватель

Корягин Л.И

Москва 2009г.

Состав

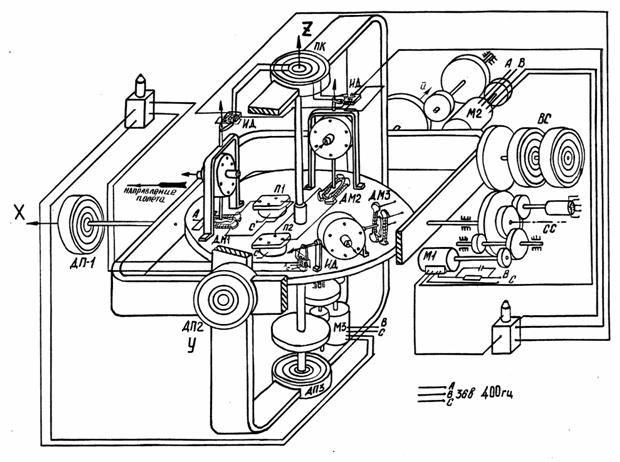

1. Гироскопический агрегат состоит из следующих основных узлов:

1) трех гироскопических узлов одинаковой конструкции;

2) корректирующего устройства;

3) трех датчиков дистанционной передачи;

4) разгрузочных электродвигателей с редукторами;

5) токоподводов;

6) преобразователя координат;

7) курсовой, продольной и поперечной кардановых рам;

8) основания с амортизаторами и кожухом;

9) виражного механизма с виражным маятниковым и силовым сельсином;

10) группы конденсаторов и сопротивлений для регулирования процесса координированного разворота.

Назначение и принцип действия

Гироскопический агрегат предназначен для измерения курса самолета и положения самолета относительно горизонта. Также гироскопический агрегат служит датчиком управляющих сигналов (выдаваемых в виде напряжений переменного тока), пропорциональных углам отклонения самолета от заданного курса и горизонта. Гироскопический агрегат представляет собой стабилизированную “географически” платформу P. Платформа помещена в кардановом подвесе с осями ![]() и

и ![]() , имеет степень свободы относительно подвеса вокруг оси

, имеет степень свободы относительно подвеса вокруг оси ![]() . Таким образом, платформа Р имеет три степени свободы. На платформе P установлены гироскопы А, В и С. Каждый из гироскопов имеет, кроме собственного вращения роторов, степень свободы относительно платформы. Гироскоп А имеет степень свободы относительно платформы вокруг оси

. Таким образом, платформа Р имеет три степени свободы. На платформе P установлены гироскопы А, В и С. Каждый из гироскопов имеет, кроме собственного вращения роторов, степень свободы относительно платформы. Гироскоп А имеет степень свободы относительно платформы вокруг оси ![]() , параллельной плоскости платформы. Ось собственного вращения гироскопа А всегда остается в плоскости, которая перпендикулярна плоскости платформы Р и заключает в себе ось

, параллельной плоскости платформы. Ось собственного вращения гироскопа А всегда остается в плоскости, которая перпендикулярна плоскости платформы Р и заключает в себе ось ![]() .

.

Гироскопы В и С имеют степени свободы относительно платформы Р и, соответственно, вокруг осей ![]() и

и ![]() , перпендикулярных к плоскости платформы. Оси собственного вращения гироскопов B и С остаются в плоскости, параллельной плоскости платформы. Кроме того, оси собственного вращения гироскопов В и С расположены под углом

, перпендикулярных к плоскости платформы. Оси собственного вращения гироскопов B и С остаются в плоскости, параллельной плоскости платформы. Кроме того, оси собственного вращения гироскопов В и С расположены под углом ![]() друг к другу, а ось вращения ротора гироскопа А лежит на биссектрисе угла между осями вращения роторов гироскопов B и С.

друг к другу, а ось вращения ротора гироскопа А лежит на биссектрисе угла между осями вращения роторов гироскопов B и С.

Гироскоп А стабилизирует платформу в азимуте, гироскопы В и С стабилизируют платформу в горизонте.

Для сохранения указанного расположения гироскопов относительно платформы Р применены разгрузочные или стабилизирующие двигатели M1, М2 и М3. Под действием моментов сил трения в осях карданова подвеса и оси платформы, а также, если платформа имеет некоторую «маятниковость», под действием моментов сил тяжести и сил инерции, возникающих при маневрах самолета, гироскопы будут прецессировать вокруг своих осей прецессии. Работу компенсации действия внешних моментов на гироскопы и выполняют разгрузочные двигатели, удерживая гироскопы вблизи их нормального положения относительно платформы Р.

Разгрузочный двигатель M1 укреплен жестко на основании гироскопического агрегата (основание неизменно связано с самолетом). Через редуктор ось ротора двигателя M1 соединена с осью ![]() внешней (поперечной) кардановой рамы гироагрегата. Двигатель M2 укреплен на внешней кардановой раме. Ось ротора двигателя соединена через редуктор с осью

внешней (поперечной) кардановой рамы гироагрегата. Двигатель M2 укреплен на внешней кардановой раме. Ось ротора двигателя соединена через редуктор с осью ![]() внутренней (продольной) кардановой рамы. Двигатель M3 укреплен на платформе Р. Ось его ротора соединена через редуктор с шестерней, жестко закрепленной на внутренней раме. Двигатель M3 управляется гироскопом A. Двигатели M1 и M2 управляются от совместных сигналов гироскопов B и С.

внутренней (продольной) кардановой рамы. Двигатель M3 укреплен на платформе Р. Ось его ротора соединена через редуктор с шестерней, жестко закрепленной на внутренней раме. Двигатель M3 управляется гироскопом A. Двигатели M1 и M2 управляются от совместных сигналов гироскопов B и С.

Измерение величины и определение знака угла отклонения гироскопов относительно платформы Р под воздействием внешних моментов производится с помощью трех стержневых индукционных датчиков ИД, укрепленных на оси прецессии каждого гироскопа. Напряжение, снимаемое с индукционного датчика, усиливается усилителем и подводится в виде управляющего напряжения к соответствующему разгрузочному двигателю. Каждый из этих двигателей при получении управляющего напряжения развивает момент, равный и противоположный по знаку возмущающему моменту. Таким образом, происходит компенсация (или разгрузка) возмущающих моментов, вследствие чего оси карданова подвеса оказываются “освобожденными” от трения.

Для контроля горизонтального положения платформы и для коррекции в горизонте служат установленные на платформе жидкостные переключатели П1 и П2. Жидкостный переключатель является чувствительным элементом системы коррекции в горизонте. Каждый из переключателей представляет собой контактный уровень (описание переключателей см. в гл. II, раз.13). Коррекция происходит следующим образом в каждом переключателе к одной паре противоположно расположенных контактов подключены электромагнитные датчики моментов (ДМ1, ДМ2). Переключатели расположены на платформе P таким образом, что контакты, соединенные с датчиком моментов, расположены на перпендикулярных осях. При отклонении платформы P от горизонтального положения одна из катушек соответствующего электромагнитного датчика моментов включается и на гироскоп накладывается вращающий момент относительно его оси прецессии. В результате воздействия этого момента платформа вместе с гироскопом будет прецессировать к горизонтальному положению.

В азимуте платформа в рабочем режиме корректируется путем подачи сигналов переменного тока на ту или другую катушку датчика моментов гироскопа А от постороннего источника (например, компаса). Для создания ускоренной коррекции платформы в азимуте (например, для быстрого согласования ее положения с компасом) к датчику моментов курсового гироскопа подается постоянный ток.

Распределение управляющих сигналов от датчиков гироскопов B и C по соответствующим разгрузочным двигателям выполняется с помощью преобразователя координат ПК. Это делается потому, что платформа вместе с гироскопами и датчиками, управляющими разгрузочными двигателями М1 и М2 стабилизирована относительно пространственных координат, а сами разгрузочные двигатели ориентированы по осям самолета. Поэтому связь между индукционными датчиками и разгрузочными двигателями должна координироваться в соответствии с расположением гиромоторов B и C относительно горизонтальных осей карданного подвеса.

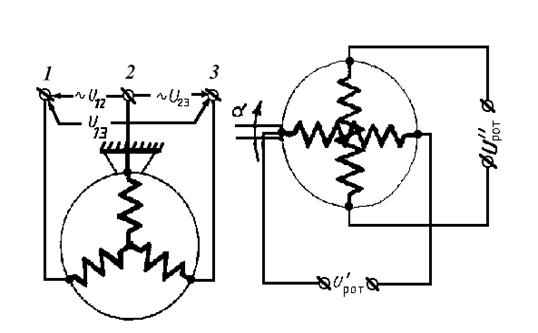

Преобразователь координат

Преобразователь координат используется в гироскопическом агрегате автопилота в качестве фазовращателя, дающего два напряжения, фаза которых соответствует углу поворота ротора и имеет взаимный сдвиг 90°. В гироскопическом агрегате преобразователь координат преобразует величину напряжений, соответствующие системе координат ориентированной относительно Земли в величины напряжений, соответствуют системе координат, жестко связанной с самолетом (отсюда и название).

Преобразователь координат представляет собой индукционный фазорегулятор, выполненный по типу асинхронной машины с трехфазной обмоткой на статоре и двумя раздельными обмотками на роторе, оси которых сдвинуты между собой на 90°.

При питании, обмотки статора трехфазным напряжением в индукционной системе преобразователя координат возникает круговое вращающееся поле, которое не зависит от положения ротора (при симметричной нагрузке вторичных обмоток), что в свою очередь обуславливает соответствие фаз напряжений на обмотках ротора углу поворота ротора. Практически напряжение на обмотках ротора несколько колеблется при повороте, что обусловлено инструментальными погрешностями.

Напряжения на обмотках ротора могут быть выражены следующим образом:

U' рот = kU1 sin(wt + a)

U'' рот = kU2 cos(wt + a)

гдеа - угол поворота ротора относительно начального положения соответствующего нулевому фазовому сдвигу относительно оси одной из обмоток ротора.

Съем сигналов, пропорциональных угловому отклонению самолета и дистанционная передача их приемникам для дальнейшей отработки и съема производится с помощью системы сельсиновой дистанционной передачи, состоящей из плоских сельсинов. Датчики ДП1, ДП2 и ДП3 этой системы установлены на каждой из осей карданного подвеса, в результате чего имеется возможность получать сигналы, пропорциональные отклонению самолета по крену, курсу и тангажу.

Похожие работы

-

Система автоматизации стабилизации уровня вибраций

Работа, устройство трехконтурной автоматической системы управления упругими перемещениями системы СПИД в процессе обработки, ее практическое применение и преимущества. Структурная схема контура, анализ устойчивости, определение оптимальных частот работы.

-

Герконовые датчики

Герконовые датчики состоят из герметизированных магнитоуправляемых контактов и представляют собой контактные ферромагнитные пружины, помещённые в герметичные стеклянные баллоны, заполненные инертным газом, азотом высокой чистоты или водородом.

-

Исследование систем измерения траекторных параметров самолета при посадке на основе эффекта Мессбауэра

Описание методов измерения информации с гироскопических систем ориентации и навигации (ГСОиН). Применение эффекта Мессбауэра для измерения малых расстояний, скоростей и углов. Разработка устройства съема информации с ГСОиН на основе эффекта Мессбауэра.

-

Специализированные модели управления (СМУ) систем технического зрения

Исходные данные, общая структура и основные этапы проектирования системы технического зрения. Рассмотрение функций и его реализация на базе однокристального микропроцессора КР1810. Разработка аппаратных средств и расчет времени работы программы.

-

Конструкция и принцип действия гировертикали

Использование гироскопической вертикали как датчика углов крепа и тангажа летательного аппарата для определения направления истинной вертикали на движущихся объектах. Выбор типа гиродвигателя, определение индукции в воздушном зазоре и времени разбега.

-

Точные курсовые системы ТКС И ГМК

Комплектации применения на самолетах пассажирской и транспортной авиации точной курсовой системы типа ТКС и ГМК, их предназначение и режимы работы, особенности конструкции и функционирования, условия эксплуатации. Характеристика технических данных систем.

-

Зарядка и разрядка конденсатора

Схема и процесс зарядки диэлектрического конденсатора. Схема движения электронов к пластинам диэлектрического конденсатора. Процесс разрядки диэлектрического конденсатора на сопротивление. Особенности зарядки и разрядки электролитического конденсатора.

-

Система сканирования и стабилизации изображения

Характеристика аэрофотосъемки - фотографирования территории аэрофотоаппаратом, установленном на атмосферном летательном аппарате. Система приводов стабилизации изображения, используемая на самолёте при сканировании поверхности Земли. Алгоритм управления.

-

Физический анализ магнитно-резонансных томографов

Ядерный магнитный резонанс и скорость релаксации поперечной намагниченности. Определение поведения макросистемы в поле уравнением Блоха. Устройство и действие магнитной системы томографа. Зависимость угла нутации от времени воздействия РЧ импульса.

-

Моделирование интегрирующего гироскопа

Пневматические, жидкостные и электрические демпфирующие устройства. Назначение и принцип действия интегрирующего гироскопа (ИГ). Уравнения движения ИГ, математическое моделирование переходных процессов. Кинематическая схема интегрирующего гироскопа.