Название: Методика и результаты применения георадиолокатора 17-ГРЛ-1 на закарстованном участке россыпи

Вид работы: доклад

Рубрика: География

Размер файла: 19.58 Kb

Скачать файл: referat.me-57153.docx

Краткое описание работы: Установлена возможность изучения особенностей строения россыпей по георадиолокационным наблюдениям. Сезонная мерзлота выявляется по положительному знаку градиента затухания электромагнитных волн.

Методика и результаты применения георадиолокатора 17-ГРЛ-1 на закарстованном участке россыпи

В.П. Бакаев, Н.П. Бушков

Схематический разрез россыпи на исследуемом участке двухслойный: коренные породы (известняки) перекрыты рыхлыми отложениями (глинами, песками, галечником). Электрическое сопротивление известняков составляет 500-1000 Ом× м, понижаясь на участках с высокой трещиноватостью и обводненностью до 200-300 Ом× м. Для рыхлых отложений значения электросопротивления не превосходят 100-200 Ом× м. Для плотика характерно развитие карстовых ловушек, в которых может наблюдаться наиболее высокая концентрация металла. Опытные исследования проводились в весеннее время, поэтому верхняя часть рыхлых отложений находилась в промерзшем состоянии и их электрическое сопротивление превосходило 200 Ом× м . Исследования выполняли с помощью георадиолокатора 17-ГРЛ-1, в котором реализован метод моноимпульсного радиолокационного зондирования с дискретным съемом информации на каждой точке наблюдений (см.: Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золотарев В.П. Применение радиолокационного приповерхностного зондирования в инженерной геологии. М.: Наука, 1986).

Георадиолокатор состоит из приемно-измерительного модуля с блоком питания, выносного антенно-приемного модуля и антенно-передающего модуля с блоком питания. Метод моноимпульсного радиолокационного зондирования заключается в направленном изучении нормированных по спектру электромагнитных моноимпульсов с последующим изучением характеристик сигналов, отраженных от границ раздела в исследуемой среде.

Измерения выполняли в диапазоне частот 20-200 МГц, расстояние между антеннами составляло 2,5 м, шаг наблюдений (между точками зондирований) 2,5 м. Антенны ориентировали вдоль профиля наблюдений. Интерпретацию временных диаграмм поглощения проводили качественно, с выделением участков с одинаковыми коэффициентами затухания радиоволн и выделением на этой основе слоев с одинаковым коэффициентом затухания. Одно георадиолокационное зондирование выполнено у скважины. Сопоставление результатов интерпретации данных зондирования с разрезом по скважине приведено в табл.1.

| Описание пород по скважине | Результатыты интерпретации георадиолокационного зондирования | ||||

| № слоя | Интервал глубин, м | Хар-ка пород | № слоя | Интервал глубин, м | Хар-ка пород |

| 1 | 0-0.7 | Почва | 1 | 0-4.1 | Суглинок |

| 2 | 0.7-1.5 | Суглинок, щебень | - | - | - |

| 3 | 1.5-4.2 | Суглинок | - | - | - |

| 4 | 4.2-5.3 | Щебень | 4 | 4.1-6.2 | Щебень |

| 5 | 5.3-7.8 | Суглинок | 5 | 6.2-8.4 | Суглинок |

| 6 | > 7.8 | Известняки | 6 | > 8.4 | Известняки |

Слои 1-3, выделяемые по описанию пород по скважине, при радиолокационном зондировании не расчленяются. Видимо, объемное содержание щебня в слое 2 незначительно и не отмечается при зондировании. Оценка точности определения границ слоев составила +0,3 м-1,0 м (в абсолютных величинах) (табл.2).

| Слои | Мощность слоя по бурению, м | Мощность слоя по данным геолокации, м | Ошибка абсолютная, м | Ошибка относительная, % |

1+2+3 4 5 |

4,2 1,1 2,5 |

4,1 2,1 2,2 |

0,1 -1,0 0,3 |

2,3 -99,0 12,0 |

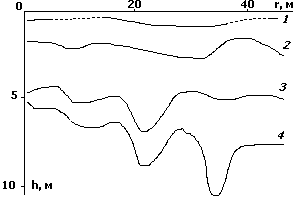

После проведения параметрических наблюдений выполнены радиолокационного зондирования по широтному профилю, пересекающему террасу реки. Результаты интерпретации, представленые в виде георадиолокационного разреза по профилю, приведены на рисунке.

Граница 1 на разрезе соответствует глубине сезонногопромерзания рыхлых отложений на период наблюдений. Границами 2 и 3 выделяется водоносный горизонт ( 2 – поверхность, 3 – подошва водоносного горизонта). Поверхности плотика соответствует граница 4 (см. рис.). Выявлено два провала в плотике, которые проинтерпретированы как карстовые полости. Геометрические параметры карстовых полостей: диаметр 3 м, глубина относительно поверхности плотика 6 м. Кроме двух указанных карстовых полостей выявлены также три участка отсутствия отражения радиоимпульсов протяженностью 2,5 м, 3 м и 4,5 м. Природа этих зон невыяснена. Либо это закарстованные участки, либо не зеркальные для радиоволн эффективной частоты проникновения участки поверхности плотика.

Проведенные опытно-методические работы показали, что георадиолокатор удобен для исследовательских работ, но необходимо его усовершенствование. В частности, следует предусмотреть аналоговую выдачу отраженного радиосигнала. Установлена возможность изучения особенностей строения россыпей по георадиолокационным наблюдениям. Сезонная мерзлота выявляется по положительному знаку градиента затухания электромагнитных волн. Карстовые полости обнаруживаются не по прямым, а по косвенным признакам, основной из которых – отсутствие отражений радиоимпульсов. Применение георадиолокационных зондирований для изучения россыпных месторождений, строение которых осложнено сезонной мерзлотой и карстом, является перспективным направлением и требует дальнейшего развития.

Похожие работы

-

Неприливные вариации вертикального градиента силы тяжести

В статье приведены результаты синхронных наблюдений неприливных вариаций вертикального градиента силы тяжести в городах Воронеж и Бишкек (Кыргызстан).

-

Рекомендации по усовершенствованию методики разведки

Предложена методика разведки, которая позволит значительно сократить объемы горно-проходческих работ, снизить стоимость и сократить сроки разведки.

-

Волновые поля и региональные годографы первых вступлений P- и S- волн

Одним из активных в сейсмическом отношении районов Восточно-Европейской платформы является Воронежский кристаллический массив. В настоящее время начаты регулярные инструментальные наблюдения несколькими станциями за сейсмическим режимом ВКМ.

-

Металлические полезные ископаемые Беларуси

В Беларуси известны рудопроявления и месторождения черных, цветных, редких и благородных металлов, приуроченные преимущественно к кристаллическому фундаменту.

-

Экологическое воздействие разломных зон на окружающую среду на примере мушкетовского надвига

Разломные зоны относятся к одним из важнейших элементов структуры земной коры, Эти зоны являются наиболее мобильными, энергоемкими и самыми ослабленными ее частями. С ними связан основной тепломассоэнергопоток в недрах Земли.

-

К вопросу о распространении неоген - нижнечетвертичных россыпей алмазов северо-востока Сибирской платформы

На северо-востоке Сибирской платформы широко развиты нерасчлененные неоген-нижнечетвертичные отложения. Они закартированы в Анабарском, Приморском, Нижне-Оленекском и Приленском районах Якутской алмазоносной провинции.

-

Геофизика на россыпных месторождениях золота

Преимущества применения геофизических работ. Методы геофизических работ на россыпях.

-

Изучение внутренней структуры кимберлитовмещающей толщи и поиски кимберлитовых тел сейсморазведкой МОГТ и МПВ

В различных сейсмогеологических условиях опробован способ бокового обзора (СБО), позволяющий идентифицировать аномалии волнового поля с разного рода неоднородностями, в том числе с кимберлитовыми трубками.

-

Отчет по геофизическим работам на месте "Дома Ипатьева"

Результаты исследовательских работ, предпосылки для постановки геофизических методов. Метод срединного градиента. Сейсмометрический метод.

-

Комплексные геофизические работы на золоторудном месторождении

При небольшой глубине залегания коренных пород, сопоставимость электроразведки на постоянном токе и индукционных методов очень высока, что позволяет проводить электроразведочные работы круглогодично.