Название: Нестационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)

Вид работы: статья

Рубрика: География

Размер файла: 38.44 Kb

Скачать файл: referat.me-57188.docx

Краткое описание работы: Комбинированный метод, гидравлический с элементами гидродинамического подхода. Метод гидрогеологической аналогии.

Нестационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)

Р.С. Шенгелов

Комбинированный метод, гидравлический с элементами гидродинамического подхода.

Если "питающие" гидрогеодинамические границы в области месторождения обладают большим сопротивлением (далеко расположены или слишком несовершенны), то ОЭО придется завершить при нестационарном режиме.

Удельная срезка при нестационарном режиме ОЭО постепенно возрастает. Понятно, что при длительной эксплуатации срезка вырастет еще больше - мы вынуждены считать, что нестационар будет сохраняться на весь период эксплуатации, так как опытным путем не подтверждается возможность стабилизации. Поэтому расчеты водозабора нужно выполнять для некоторого неизвестного прогнозного значения удельной срезки ![]() :

:

![]()

Как определить ![]() (

(![]() - прогнозная срезка;

- прогнозная срезка; ![]() - опытная срезка;

- опытная срезка; ![]() - приращение срезки за время

- приращение срезки за время ![]() ).

).

Для определения ![]() нужно два условия:

нужно два условия:

За время ОЭО должен установиться некоторый УСТОЙЧИВЫЙ, ЗАКОНОМЕРНЫЙ темп снижения уровня во времени.

Предполагается, что этот ТЕМП СОХРАНИТСЯ на весь оставшийся период эксплуатации ![]() .

.

А как ФАКТИЧЕСКИ может повести себя уровень при эксплуатации?

а) может в действительности сохранять сложившийся темп;

б) может постепенно замедляться и даже стабилизироваться за счет проявления удаленных питающих границ;

в) может возрастать за счет проявления далеких слабопроницаемых границ или балансовой ограниченности питающих границ. Это крайне неприятный случай !

|

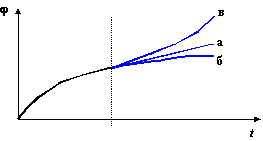

Как технически выполняется прогноз? Стараются найти такую координату времени, чтобы график ![]() имел линейный характер. Например, в однородных пластах существует линейная зависимость

имел линейный характер. Например, в однородных пластах существует линейная зависимость ![]() (рис. 1). Такая же картина наблюдается и в хаотически-неоднородных пластах - установившийся темп снижения отвечает некоторой "обобщенной" проводимости в области депрессии.

(рис. 1). Такая же картина наблюдается и в хаотически-неоднородных пластах - установившийся темп снижения отвечает некоторой "обобщенной" проводимости в области депрессии.

|

| Рис. 1. |

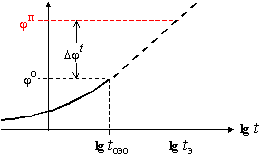

Можно, например, доказать, что линейный характер снижения уровня в логарифмическом масштабе времени существует и в случае непроницаемой границы на расстоянии ![]() от эксплуатационной скважины ("полуограниченный" пласт).

от эксплуатационной скважины ("полуограниченный" пласт).

Использование приема зеркальных отражений должно быть известно студентам из курса "Гидрогеодинамика". В данной ситуации применяется зеркальное отражение скважины с тем же (по величине и знаку) дебитом относительно непроницаемого граничного контура, что обеспечивает сохранение на нем условия нулевого трансграничного расхода ![]() (нулевой градиент напора по нормали к границе в силу симметрии реальной и отраженной депрессионных воронок). Понижение в реальной скважине рассчитывается по принципу сложений решений:

(нулевой градиент напора по нормали к границе в силу симметрии реальной и отраженной депрессионных воронок). Понижение в реальной скважине рассчитывается по принципу сложений решений:

![]()

т.е. сохраняется линейная зависимость понижения от логарифма времени, но угловой коэффициент прямой в 2 раза больше (рис. 2).

|

| Рис. 2. |

Понятно, что в этом случае длительность ОЭО должна быть значительно больше, чем t0 , чтобы достаточно хорошо проявился возросший темп снижения, отвечающий влиянию границы.

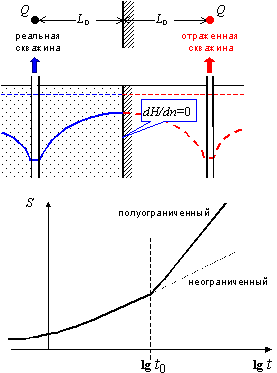

Другой пример: полосообразный пласт с непроницаемыми границами в плане - например, полоса аллювия в речной долине, вложенная в относительно слабопроницаемые коренные отложения. Аналитическое описание для такой схемы (при "среднем" положении водозабора в полосе (рис.3):

![]() ,

,

что отвечает линейной зависимости вида

![]()

(студентам полезно самостоятельно выписать выражения для свободного члена и углового коэффициента в этой зависимости).

|

| Рис. 3 |

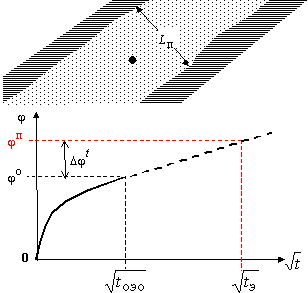

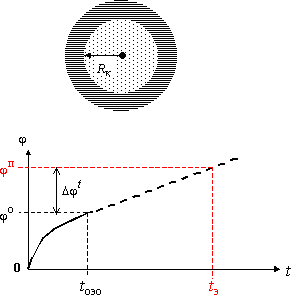

Еще пример: замкнутый пласт с непрoницаемой границей ( условно "пласт- круг"). Аналитическое описание:

![]()

Линейная зависимость фиксируется в координате "чистого" времени (рис. 4):

![]() .

.

|

| Рис.4 |

Главный вывод из приведенных примеров: для успешной экстраполяции графика изменения удельной срезки во времени необходимо достаточно хорошо изучить гидрогеологические условия месторождения, чтобы ясно понимать, какие границы будут определять генеральный темп снижения.

Таким образом, рассмотрев возможности применения гидравлического метода (как в стационарной, так и в нестационарной постановке ОЭО) мы пришли к тому, с чего начинали - хотели закрыть глаза на сложные условия и изучить их "обобщенно", с помощью интегральной количественной характеристики ![]() ; однако, получается, что все равно нужно очень серьезно заниматься изучением (количественным!) неоднородности строения пласта, границ с их параметрами и всех других элементов фильтрационной схемы, так как нужно ОТВЕТСТВЕННО идти на экстраполяцию: либо по дебитам (кривые

; однако, получается, что все равно нужно очень серьезно заниматься изучением (количественным!) неоднородности строения пласта, границ с их параметрами и всех других элементов фильтрационной схемы, так как нужно ОТВЕТСТВЕННО идти на экстраполяцию: либо по дебитам (кривые ![]() ), либо по времени (графики

), либо по времени (графики ![]() ).

).

В заключение - еще одна модификация гидравлического метода: МЕТОД ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ (подобия).

Смысл его - в переносе фактически наблюдаемых количественных характеристик на водозаборе-аналоге на изучаемый (перспективный) участок. Такой прием полезен для предварительной оценки эксплуатационных возможностей участка на ранних стадиях работ или для "не ответственных" объектов.

Основная проблема, которой следует уделить должное внимание - доказательство аналогии (общие гидрогеологические условия, распределение и величины параметров, тип граничных условий и т.д.). Далее используется принцип пропорциональности.

1. Если, например, на аналоге работает ряд скважин длиной ![]() с суммарным дебитом

с суммарным дебитом ![]() , то на перспективном участке можно получить (при проектируемой длине ряда

, то на перспективном участке можно получить (при проектируемой длине ряда ![]() ):

):

![]() ,

,

где ![]() - линейный модуль эксплуатационных запасов, т.е. удельный (с единицы длины ряда) расход водоотбора.

- линейный модуль эксплуатационных запасов, т.е. удельный (с единицы длины ряда) расход водоотбора.

2. Если использовать какую-то характерную площадь ![]() (напр., площадь воронки, площадь локальной гидрогеологической структуры и т.п.):

(напр., площадь воронки, площадь локальной гидрогеологической структуры и т.п.):

![]() ,

,

где ![]() - площадной модуль эксплуатационных запасов.

- площадной модуль эксплуатационных запасов.

В качестве аналога может быть использовано и ранее детально разведанное, но не освоенное месторождение. Если аналогия неполная, то можно ввести корректирующие коэффициенты - например, корректура по различиям в проводимости:

![]() .

.

Похожие работы

-

Расчет неупорядоченных площадных систем

Метод "большого колодца". Оценка возможного суммарного притока к системе скважин. Понятие удельного понижения.

-

Тепловой расчет растепления грунтов в приустьевых зонах скважин

Проектирование и эксплуатация объектов в местах распространения многолетнемерзлых грунтов является сложной инженерной задачей. Для обоснования возможности эксплуатации объектов необходимо проводить расчет растепления грунтов. В статье приведена методика расчета теплового поля в приустьевых зонах скважин.

-

Предмет, методы и задачи СЭГ и регионалистики

1. Предмет, методы и задачи СЭГ и регионалистики. -наука о терр соц-эк сис-мах, их орг-и и упр-и ими. Предмет СЭГ-процессы формир-я, функц-я и разв-я терр соц-эк систем (строит-во-географ стр-ва, транспорт-география транспорта).

-

О применимости георадаров в геологии

Ситуация с георадиолокацией, или еще называют “подповерхностной радиолокацией”, достаточно неоднозначна. Известный довольно давно, как метод радиолокационного зондирования (РЛЗ), он интенсивно развивается в последнее время.

-

Бурение скважин

Скважина буровая, горная выработка круглого сечения глубиной свыше 5 м и диаметром обычно 75-300 мм, проводимая с помощью буровой установки.

-

Горизонтальное бурение

Горизонтально-направленное бурение - это метод бестраншейной прокладки трубопроводов и других коммуникаций на различной глубине под естественными и искусственными препятствиями без нарушения режима их обычного функционирования.

-

шпора по РПС

Формалізація – представлення простих для сприйняття або дослідження форми найзначніших індивідуальних рис об'єкту або явища, що вивчається. В просторових дослідженнях моделювання застосовується переважно в тих випадках, коли метою дослідження є з'ясування загальних закономірностей або детальне вивчення конкретного явища, процесу, що протікає в системі з певними просторовими або часовими властивостями.

-

Стационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)

Кривые дебита. Безнапорные потоки. Причины, осложнящие вид кривых дебитаю

-

Сущность и схема процесса бурения скважин

Различают понятия "бурение" и "сооружение скважины". Под бурением понимают комплекс следующих операций, в результате которых выполнения которых создается буровая скважина.

-

Экспресс-оценка фильтрационно-емкостных свойств образцов горных пород

В данной работе описывается экспрессный метод определения фильтрационно-емкостных свойств горных пород с использованием серийного анализатора влажности. Метод позволяет оперативно определять объемную плотность.