Название: Воспроизводство населения России и его перспективы

Вид работы: реферат

Рубрика: География

Размер файла: 54.25 Kb

Скачать файл: referat.me-58136.docx

Краткое описание работы: Понятно, что если на протяжении десятилетий рождаемость населения снижается, а смертность растет, перспектива сокращения численности населения (депопуляции) становится неизбежной.

Воспроизводство населения России и его перспективы

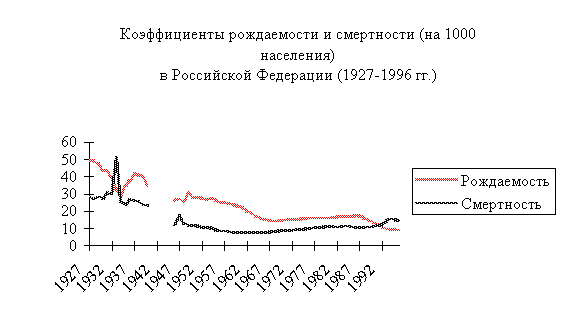

К числу важнейших характеристик воспроизводства населения относятся так называемые общие коэффициенты рождаемости и смертности населения, которые рассчитываются как отношение соответственно чисел родившихся живыми и чисел умерших в течение календарного года к среднегодовой численности наличного населения. Именно для этих коэффициентов в популярной литературе используются обозначения "рождаемость" и "смертность".

Понятно, что если на протяжении десятилетий рождаемость населения снижается, а смертность растет, перспектива сокращения численности населения (депопуляции) становится неизбежной. Достаточно посмотреть на рис. 1, чтобы сделать вывод о том, что на протяжении почти 40 последних лет в России смертность неуклонно возрастала, рождаемость не росла, а с середины 80-х годов также стала интенсивно снижаться. Это привело к тому, что с 1992 г. смертность стала устойчиво превышать рождаемость.

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra12b1.txt

На первых двух картах приведены значения общего коэффициента рождаемости в 1990 и в 1996 гг. Отметим, что наименьшие значения рождаемости (10,2-11,9 на 1000 населения) в 1990 г. наблюдались в областях центральной части России (гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская, Тульская, Ленинградская, Ярославская, Нижегородская, Тверская, Воронежская, Ивановская, Рязанская, Тамбовская, Смоленская, Курская и Калужская области), а также в Псковской и в Мурманской областях. Наибольшие значения коэффициентов рождаемости (16,1- 26,2 на 1000 населения) отмечались в национальных образованиях (республиках и автономных округах). В 1996 г. рождаемость значительно уменьшилась - ее наиболее низкие значения составляли уже 6,9-7,7 на 1000 населения, а наиболее высокие значения находились между 10,6 и 15,1. Только на трех территориях: в республиках Тыва, Ингушетия и Дагестан рождаемость превосходила величину 18,0 на 1000 населения.

Известно, что, как правило, рождаемость среди сельских жителей России выше, чем среди городских. В то же время в 1990 г. в России оказалось 13 территорий, где наблюдалась более высокая рождаемость среди городского населения. К их числу относились Псковская, Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Пензенская, Ульяновская и Магаданская области, а также Республика Мордовия. В 1996 г. для первых пяти областей и Республики Мордовия эта ситуация сохранилась, в остальных областях перечисленных выше, она изменилась на противоположную, а к территориям с более высокой рождаемостью в городской местности добавились Новгородская область, Республика Коми, Костромская и Ивановская области, Эвенкийский автономный округ, Республики Ингушетия и Калмыкия и Сахалинская область. В качестве гипотезы о факторах, воздействие которых могло привести к более низкой рождаемости сельского населения можно предложить гипотезу о значительном снижении уровня жизни и демографического потенциала сельского населения на соответствующих территориях. Под демографическим потенциалом мы понимаем некоторую характеристику, связанную с повышенным (высокий потенциал), либо пониженным (низкий потенциал) удельным весом детей и женского населения фертильного возраста (т.е. населения, способного к деторождению сегодня или в ближайшие календарные годы).

Рассмотрим ситуацию со смертностью. На следующих картограммах представлены значения общего показателя смертности по административным территориям России за 1990 и 1996 годы.

Обратим внимание на значительный рост смертности за рассматриваемые 6 лет и на определенное постоянство территорий, имеющих наиболее низкие и наиболее высокие значения показателей смертности. Так в группу территорий с наиболее низкими значениями общих коэффициентов смертности (3,3-7 на 1000 населения в 1990 г. и 6,1-10,7 в 1996 г.) входили преимущественно расположенные в северных (Мурманская область и Ненецкий автономный округ) и восточных (Тюменская, Магаданская и Камчатская области; Республика Саха, Ямало-Ненецкий, Таймырский, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа) районах, а также в республиках, расположенных на юге Европейской части России (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия) Дагестан. Наиболее высокие значения показателя общей смертности (13,0-15,1 на 1000 населения в 1990 г. и 16,0-19.5 в 1996 г.) в 1990 г. из года в год регистрировались на территориях Нечерноземной зоны - в Псковской, Новгородской, Смоленской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской, Тамбовской и Нижегородской областях.

Как правило, смертность сельского населения по административным территориям России превышает смертность городского населения. Однако, в 1990 г. для 13 территорий наблюдалась обратная ситуация: смертность сельского населения была ниже, чем городского. В их число попали как территории, расположенные на Севере Европейской части России (Мурманская область), несколько южных территорий (Астраханская область, республики Калмыкия Северная Осетия и Ингушетия, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики), сибирские и дальневосточные территории (республики Алтай и Тыва, Усть- Ордынский Бурятский и Агинский Бурятский автономные округа, Еврейская автономная область и Хабаровский край). Территории с наиболее значительным превышением смертности (от 6,5 до 10,3 на 1000 населения) - это территории Нечерноземной зоны Европейской части России: Псковская, Новгородская, Смоленская, Брянская, Тверская, Тульская, Калужская, Воронежская, Рязанская, Липецкая, Орловская, Белгородская и Курская области, а также Чувашская республика. Ситуация в 1996 г. по рассматриваемому показателю незначительно изменилась: к территориям, где смертность городского населения превышала смертность сельского населения добавились Читинская, Амурская и Сахалинская области и Республика Саха, а в упомянутых республиках Северного Кавказа ситуация изменилась на обратную. К территориям, в которых смертность сельского населения значительно превышала смертность городского добавились Владимирская, тамбовская и Ульяновская области и Республика Мордовия. Основные причины, приводящих к более высокой смертности городского населения, по-видимому, достаточно сложны, в то время, как интерпретация причин, приводящих к значительно повышенной смертности сельского населения представляется более ясной. Известно, что показатель общей смертности зависит не только от того, насколько повышенные на территории значения показателей смертности в разных возрастах, но и от возрастной структуры населения. Более пожилое население имеет повышенный риск смертности, поэтому для территорий, в которых доля пожилого населения более высокая, естественно ожидать повышенную смертность. Более детально рассмотрение данного вопроса будет предложено в соответствующем разделе Атласа.

Наиболее информативным показателем, характеризующим состояние и перспективы воспроизводства населения территории, является коэффициент естественного прироста, который рассчитывается как разность между общим показателем рождаемости и общим показателем смертности и не зависит от направления и интенсивности миграционного обмена данной территории с ее окружением. Положительность коэффициента естественного прироста означает, что население рассматриваемой территории увеличивается, а отрицательность - что население территории уменьшается. Рассмотрение эволюции этого показателя приводит к неутешительным выводам - если в 1990 г. только для 22 из 89 административных территорий России коэффициент естественного прироста был отрицательным, то в 1996 г. он был отрицательным уже для 72 территорий. На следующих двух картограммах показано распределение коэффициента естественного прироста по территориям России в 1990 и 1996 гг.

Если в 1990 г. отрицательное значение коэффициента естественного прироста было зафиксировано только для территорий Нечерноземной зоны России: Смоленской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Костромской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Московской, Тульской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Липецкой и Курской областей, гг. Москвы и Санкт-Петербурга и Краснодарского края, а для остальных территорий он оставался положительным- то в 1996 г. положительным коэффициент естественного прироста был только для 17 территорий: Республики Калмыкии, пяти северокавказских республик (Карачаево-Черкессии, Кабардино- Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Чечни), активно развивающейся Тюменской области, Республик Саха и Тыва и для национальных округов, расположенных на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке страны (Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского, Эвенкийского, Ханты-Мансийского, Агинского Бурятского, Усть- Ордынского Бурятского и Чукотского).

В заключение отметим, что вышеописанные тенденции к резкому сокращению рождаемости, продолжающемуся росту смертности, снижению коэффициента естественного прироста до отрицательных значений, являются весьма устойчивыми, поскольку они складывались на протяжении последних 20-40 лет, а сегодняшний экономический кризис только усугубляет их проявление. Негативные тенденции воспроизводства, сохраняющиеся достаточно продолжительное время обычно приводят к депопуляции - сокращению численности населения страны и ее отдельных территорий, что является исключительно нежелательной реальностью для России с точки зрения перспектив ее исторического развития и возможностей перестройки народного хозяйства и преодоления сегодняшнего жесточайшего экономического кризиса.

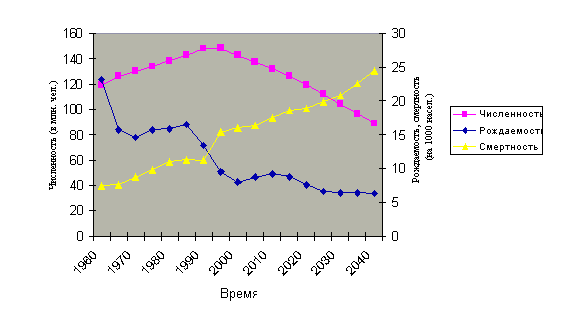

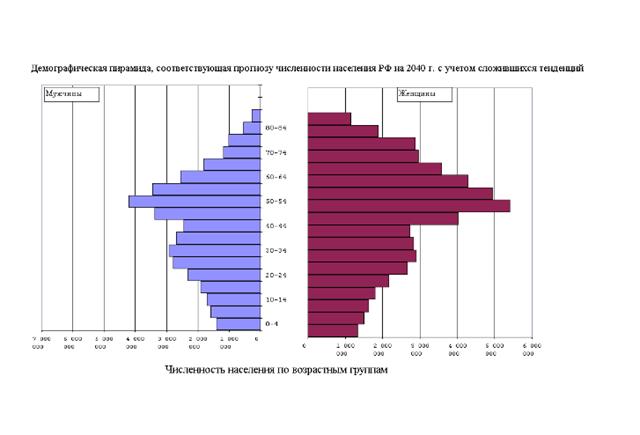

Несложно показать, что при сохранении нынешних тенденций население большинства территорий России будет уменьшаться вдвое через каждые 28-30 лет. Этот статистически и теоретически обоснованный вывод выглядит значительно тревожнее, чем иные мрачные футурологические прогнозы (рис.2).

Обобщенные характеристики населения России в 2000-2045 гг. (прогноз на основе существующих тенденций)

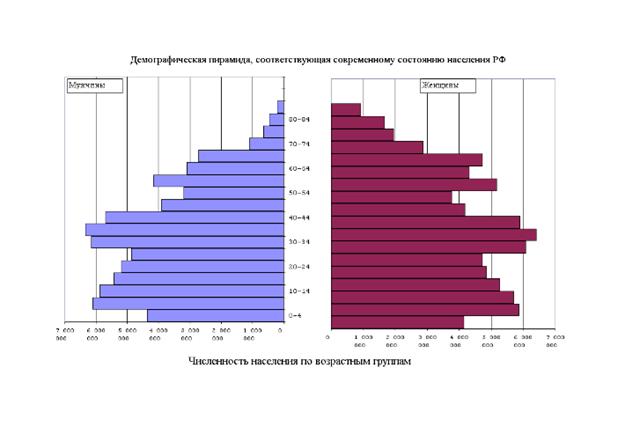

Каковы же характерные черты этого гипотетического населения (см. рис. 3-4)?

Доля детей до 15 лет уменьшится вдвое, а доля пожилых возрастет в полтора раза.

Воспроизводственный потенциал населения будет практически исчерпан.

Экономическая нагрузка на трудоспособное население значительно вырастет.

Социальные институты предельно консервативны.

Происшедшие в обществе (и отнюдь не позитивные перемены) становятся необратимыми.

1.Данные за 1927-59 гг. взяты из книги Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова Демографическая история России: 1927- 1959. - Москва, "Информатика", 1998, стр. 164-165.

2.Источник остальных данных "Демографический ежегодник России 1997" (электронная версия). - ГК РФ по статистике. Филиал ГМЦ "Информатика".

Похожие работы

-

Население Украины

ИЗМЕНЕНИЕ Численности населения. Точные данные о количестве жителей страны дают общие переписи населения, которые проводятся на всей ее территории и фиксируют показатели населения на конкретную дату. Та-ки переписи в разных частях Украины были начатые в Австро-Венгрии (с середины XIX века) и Российской империи (с конца XIX века), проводились государствами, в которые входили украинские земли в ХХ в. (В том числе 6 раз - в СССР).

-

Воздействие на демографическую ситуацию

Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние и динамика оцениваются: прежде всего, по уровням рождаемости и смертности; по разности между ними — уровню естественного прироста;

-

Воспроизводство населения

Понятие воспроизводства населения. Суженное воспроизводство (депопуляция или демографический кризис). Социально-экономические причины, влияющие на показатели рождаемости. Основные характеристики воспроизводства населения, территориальные показатели по РФ.

-

Современная демогеографическая ситуация Воронежской области

Долгие годы Воронежская область относилась к числу тех районов, в которых происходило систематическое сокращение общей численности населения, так как она выступала в роли "поставщика" трудовых ресурсов в другие регионы страны.

-

Типология городских поселений и районов Воронежской области по характеру естественного воспроизводства населения

Географический анализ современного естественного воспроизводства населения (ЕВН) Воронежской области в 90-е годы ХХ века послужил основой для проведения автором комплексной типологии городских поселений и районов.

-

Сравнительный анализ Северо-западного и Западно-Сибирского районов

Содержание: 1.Введение___________________________________________2 2.Сравнительный анализ Северо-Западного и Западно-Сибирского районов__________________________________2

-

Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

Тесты по географии Учебник 10 класса (Ю. Н. Гладкий С. Б. Лавров) Раздел: Население Составил: Николай Ломтев 16 декабря 1996г. Период аграрной цивилизации характеризовался:

-

Естественное движение населения

Естественное движение (воспроизводство) населения - совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного прироста или убыли населения, которые обеспечивают смену поколений.

-

Структура воспроизводство населения и особенности миграции

Введение Особенности естественного движения, как и миграции, определяют возрастную и половую структуру населения. Это важные экономико-социальные демографические показатели, представляющие, в частности, базу для прогнозирования хода воспроизводства населения, его будущей численности и демографической структуры, исчисления трудовых ресурсов, контингентов школьников и пенсионеров и т. д.

-

Население и трудовые ресурсы России

Динамика и численность населения России, возростно-половая структура и закономерности территориально размещения. Миграция и резервы трудовых ресурсов. Социально-демографические проблемы на современном этапе и пути их решения в условиях рыночной экономики.