Название: О границе живетских и франских отложений девона Воронежской антеклизы

Вид работы: статья

Рубрика: География

Размер файла: 24.2 Kb

Скачать файл: referat.me-58666.docx

Краткое описание работы: Для детального стратиграфического расчленения отложений применяется биостратиграфический метод с учетом этапности осадконакопления и выявления естественных геологических рубежей и объемов.

О границе живетских и франских отложений девона Воронежской антеклизы

Н.В.Симоненко, Воронежский государственный университет

Проблема расчленения живетского и франского ярусов девонской системы и их корреляция является весьма актуальной в стратиграфии девона и вызывает много споров. Для детального стратиграфического расчленения отложений применяется биостратиграфический метод с учетом этапности осадконакопления и выявления естественных геологических рубежей и объемов.

Одной из важнейших групп ископаемых ор-ганизмов для расчленения и корреляции девонских отложений являются брахиоподы, что обусловлено широким распространением последних и быстрым изменением их комплексов во времени. Все глав-нейшие стратиграфические подразделения девона Русской платформы выделены, главным образом, на основании изучения этой группы фауны. Изучением брахиопод в разное время занимались следующие исследователи: Р.Мурчиссон, П.Н.Венюков, Д.В.Наливкин, А.Н.Сокольская, А.И.Ляшенко, в восточной части Воронежской антеклизы В.И.Шевченко. По брахиоподам в девоне Русской платформы, в соответствии с решением коллоквиу-ма 1985 года, выделены местные зоны, увязанные с зонами по другим группам организмов, в том числе со стандартными конодонтовыми. Изучение коно-донтов девона Русской платформы имеет тридцати-летнюю историю. Для Воронежской антеклизы и сопредельных территорий она отражена в различ-ных публикациях, посвященных описанию и анали-зу комплексов из различных стратиграфических подразделений девона. В 1983 году вышла моно-графия Аристова В.А., в которой, наряду с описани-ем комплексов из стратиграфических подразделений девона, дано биостратиграфическое расчленение разрезов и показана возможность их корреляции со стандартной конодонтовой шкалой [2].

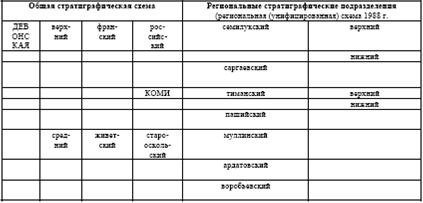

Согласно решению Международной подко-миссии по стратиграфии девона и девонской комис-сии МСК, расчленение и корреляция девонских от-ложений в настоящее время осуществляется на ос-нове конодонтовой зональности. Эта зональность широко используется для обширной территории Русской платформы. В последнее время накаплива-ется все больше данных, свидетельствующих о трудности ее применения для расчленения мелко-водных отложений Русской платформы. В силу фа-циальных особенностей и отсутствия целенаправ-ленных исследований по извлечению конодонтов из отдельных интервалов разреза, конодонты выявля-ются крайне редко в отложениях нижнего и средне-го девона, а также в терригенных отложениях па-шийского, тиманского и петинского горизонтов верхнего девона. В соответствии с решением Меж-дународной подкомиссии по стратиграфии девона (1987) нижняя граница верхнего девона и, соответ-ственно, франского яруса проводится значительно выше, а именно в основании зоны Lower asymmetricus. Таким образом, пашийско-тиманский интервал разреза, соответствующий по положению в разрезе зонам Hermanni-cristatus – Lowermost asimmetricus, должен войти в объем живетского яру-са. На территории изучаемого района нижняя гра-ница франского яруса традиционно проводится в основании пашийского горизонта (таблица).

При всех видимых преимуществах этих мето-дов, их недостатком является то, что они не всегда могут быть применены в виду отсутствия опреде-лимых фаунистических остатков. В связи с этим особую роль приобретает палинологический метод, он позволяет сопоставлять одновозрастные отложе-ния различных фаций. Изменения по разрезу (вер-тикали) руководящих форм и комплексов спор очень хорошо увязываются с современными пред-ставлениями о естественных рубежах и этапах осад-конакопления в девонское время, что можно ис-пользовать и при составлении местных и унифици-рованных схем по стратиграфии и корреляции дево-на.

На исследуемой территории ископаемые спо-ры высших растений начали изучаться с тридцатых годов двадцатого столетия (Никитин, 1930; Любер, 1937, 1941; Наумова, 1937). В 1953 году вышла мо-нография С.Н.Наумовой "Спорово-пыльцевые ком-плексы верхнего девона Русской платформы и их значение для стратиграфии". С 1959 года изучением спор из отложений девона Центрального Девонско-го поля занимается группа палинологов Воронеж-ского государственного университета (Л.Г.Раскатова, Л.Н.Неберикутина, Г.М.Шишова и др.). Были описаны спорово-пыльцевые комплексы для всех стратиграфических подразделений девона, в том числе, для живетских и пограничных нижне-франских отложений. настоящее время живетский этап развития наземной споровой растительности характеризуется флорой, продуцирующей новый комплекс спор фи-тостратиграфической зоны Archaeozonotriletes extensus (=Geminospora extensa) и соответствует одному крупному ритму осадконакопления – староос-кольскому [1].

В старооскольском ритме осадконакопления, по данным палинологического анализа, довольно четко фиксируются три стадии формирования осад-ков, соответствующие воробьевскому, ардатовскому и муллинскому горизонтам.

Франский этап развития наземной споровой растительности характеризуется появлением, рас-цветом и исчезновением флоры, производящей обо-лочки Archaeoperisaccus Naum., а также массовым распространением растений со спорами подгруппы Archaeozonotriletes Naum. с шагреневой и крупно-сетчатой скульптурой.

Обращает на себя внимание, что в споровых спектрах из отложений живетского и нижне - сред-нефранского ярусов господствуют споры подгруппы Archaeozonotriletes Naum., большая часть которых в морфологическом отношении близка между собой, отличаясь лишь характером оторочки и периспория, а также скульптурных украшений на нем. Следова-тельно, растительный покров на рубеже староос-кольского и коми-российского времени не претер-певал существенных изменений. Возможно, приня-тая в настоящее время по спорам граница между средним и верхним девоном в подошве пашийского горизонта, потребует дальнейшего изучения.

Для зонального расчленения девона весьма важны все вышеперечисленные группы фауны и флоры, также необходимо учитывать аммоноидеи, тентакулиты, ихтиофауну и другие организмы, по которым разработаны зоны, отражающие опреде-ленные этапы их развития. Увязка зон по разным группам фауны и флоры даст большие возможности для широкой межрегиональной корреляции разрезов девонских отложений разного фациального типа и позволит более точно обосновать границу между живетским и франским ярусами.

Таблица

Фрагмент стратиграфической схемы девонских отложений по [2]

Список литературы

1. Раскатова М.Г. Палинокомплексы пограничных жи-ветских и франских отложений Центрального девон-ского поля и Тиммана: Дисс. ... канд. геол. минерал. н. -М., 1990. -С.217

2. Родионова Г.Д., Умнова В.Т., Кононова Л.И. и др. Девон Воронежской антеклизы и Московской синек-лизы. -М., 1995. –265с.

Похожие работы

-

Возраст Земли и периодизация геологических событий

Возраст Земли. Относительный возраст горных пород и методы его определения. Абсолютный возраст горных пород и методы его определения. Периодизация истории Земли. Геохронологическая шкала.

-

Миоспоровые комплексы живетского яруса (средний девон) Белгородской области

В живетских отложениях Белгородской области выделено три миоспоровых комплекса для воробьевского, ардатовского и муллинского горизонтов в объеме биостратиграфической зоны Geminospora extensa и трех подзон.

-

Инженерно-геологические условия правобережного склона Воронежского водохранилища

Выделены инженерно-геологические элементы в пределах правобережного склона Воронежского водохранилища, являющегося в настоящее время объектом интенсивной многоэтажной застройки. С

-

Аптские обстановки осадконакопления на северо-западе воронежской антеклизы (территория листа N-37-XXXI)

Приводится литолого-фациальная характеристика аптского яруса съемочного листа N-37-XXXI. Установлены особенности отложений прибрежно-морской зоны и отдельных подзон.

-

Некоторые вопросы стратиграфии терригенных меловых отложений северной части Воронежской антеклизы

Представления о стратиграфии терригенных отложений мела северной части Воронежской антеклизы вырабатывались постепенно по мере накопления фактического материала и усовершенствования методики исследований.

-

Палеографические условия формирования ястребовской свиты на юго-востоке Воронежской антеклизы

Определение локализации кимберлитовых полей и оценка степени их перспективности должна базироваться на анализе распределения минералов-спутников алмазов в промежуточных коллекторах, одним из наиболее информативных считается ястребовский.

-

Геологические условия развития карста хроника на территории Воронежской области

В соответствии с существующими представ-лениями [1,2] под термином «карст» понимаются процессы растворения легко растворимых пород, формы рельефа, которые при этом образуются, а также совокупность отложений, приуроченных к этим формам.

-

Некоторые особенности состава обломков аптских отложений Латненского месторождения огнеупорных глин

Литология аптских отложений Латненского месторождения огнеупорных глин изучена довольно подробно и описана в многочисленных работах, поэтому в данной статье рассматриваются лишь некоторые особенности состава песчано-гравийных отложений.

-

Дискретность процессов девонской седиментации на Воронежской антеклизе

К специфическим особенностям девонской седиментации на Воронежской антеклизе (ВА) относится ее частая прерывистость - с длительностью пауз, значительно превысившей время накопления осадочного вещества.

-

Экспресс-оценка фильтрационно-емкостных свойств образцов горных пород

В данной работе описывается экспрессный метод определения фильтрационно-емкостных свойств горных пород с использованием серийного анализатора влажности. Метод позволяет оперативно определять объемную плотность.