Название: Обратные задачи гравиметрии

Вид работы: реферат

Рубрика: География

Размер файла: 74.92 Kb

Скачать файл: referat.me-58783.docx

Краткое описание работы: Используя полученные в предыдущих параграфах уравнения, рассмотрим обратные задачи гравиметрии, т.е. найдем выражения для определения параметров и глубины залегания гравитирующих масс, сосредоточенных в телах простой геометрической формы.

Обратные задачи гравиметрии

В. В. Орлёнок, доктор геолого-минералогических наук

Используя полученные в предыдущих параграфах уравнения, рассмотрим обратные задачи гравиметрии, т.е. найдем выражения для определения параметров и глубины залегания гравитирующих масс, сосредоточенных в телах простой геометрической формы.

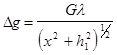

Определение параметров и глубины залегания вертикального стержня. Изометрические аномалии (см. рис. 28, с. 126) можно аппроксимировать полем вертикального стержня или кругового цилиндра бесконечного простирания. Притяжение вертикального стержня с линейной массой l, рассредоточенной по всей его длине, определяется выражением:

. (V.35)

. (V.35)

При x = 0 найдем максимальное значение Dgmax

![]() .

.

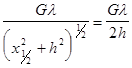

Определим координату ![]() , в которой Dg равно половине

, в которой Dg равно половине

Dgmax ![]() :

:

.

.

Откуда

![]()

или

![]() . (V.36)

. (V.36)

Глубина залегания верхней кромки h1 и масса тела l могут быть найдены из следующих простых выражений:

;

; ![]() . (V.37)

. (V.37)

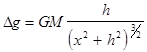

Определение параметров залегания шара. Изометрические аномалии одного знака, замыкающие несколько большую площадь по сравнению с аномалиями от стержня (см. рис. 27, с. 126). можно аппроксимировать полем шара:

. (V.38)

. (V.38)

При x = 0

![]() .

.

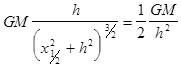

Найдем абсциссу ![]() , где

, где ![]() :

:

,

,

откуда

(V.39)

(V.39)

Масса шара определяется из выражения:

![]() . (V.40)

. (V.40)

Если известна избыточная плотность ![]() , можно определить массу и радиус шара а.

, можно определить массу и радиус шара а.

![]() ,

,  . (V.41)

. (V.41)

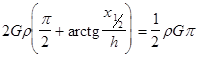

Определение элементов залегания горизонтальной полуплоскости. Поле Dg, характерное для уступа, показано на рис. 29. Притяжение уступа определяется выражением:

![]() , (V.42)

, (V.42)

где r – поверхностная плотность.

При x = 0 найдем значения Dgпер в точке перегиба:

![]() , (V.43)

, (V.43)

откуда

![]() .

.

Найдем координату ![]() , где

, где ![]() ,

,

,

,

откуда

![]() . (V.44)

. (V.44)

В случае уступа ограниченного простирания на глубину (рис. 29) при x = 0

![]() , (V.45)

, (V.45)

откуда

![]() . (V.46)

. (V.46)

При известной h1 по формуле (V.46) можно определить нижнюю кромку уступа h2, или, зная r, можно определить амплитуду h2 – h1.

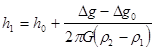

Определение глубины залегания границы раздела плотности (контактной поверхности). Неглубокое расположение границы

Мохоровичича в океанах и известные средние значения плотности океанической коры и верхней мантии (рис. 31) позволяют при региональных исследованиях оценить глубину залегания границы М по следующей формуле притяжения бесконечного плоско-параллельного слоя:

![]() .

.

Откуда, зная глубину h0 (например, по сейсмическим данным), можно определить h1 в любой другой точке профиля Dg:

. (V.47)

. (V.47)

Рассмотренные выше приемы интерпретации гравитационных аномалий основаны на отыскании аналитической зависимости поля от координат и параметров возмущающих тел. Эти методы получили название методов характерных точек. Простота метода характерных точек делает его привлекательным для обработки массового материала. Однако он применим лишь для узкого класса тел правильной геометрической формы. Использование отдельных экстремальных точек, а не всей кривой Dg ведет к потере значительной части информации, заключенной в полученных аномалиях Dg. Поэтому применяемые другие методы интерпретации поля Dg особенно эффективны для тел произвольной геометрической формы.

Похожие работы

-

Увеличение выхода блочной продукции за счет оптимизации технологических параметров добычи при разработке месторождений

Рассматривается особенность залегания мраморных месторождений с точки зрения многосистемной естественной трещиноватости горного массива. Выбран показатель блочности как критерий товарности добываемых мраморных блоков.

-

Метод стереоизмерений по цифровым изображениям

В настоящее время вопросам обработки цифровых изображений, полученных камерами на ПЗС, уделяется большое внимание в исследованиях советских и зарубежных ученых.

-

Исследование алгоритмов автоматической идентификации точек на паре видеоснимков

Под локальным мониторингом территорий подразумевают получение и нанесение на дежурную карту оперативной информации о выборочных участках местности в период сезонных периодических или эпизодических изменений.

-

Предмет, методы и задачи СЭГ и регионалистики

1. Предмет, методы и задачи СЭГ и регионалистики. -наука о терр соц-эк сис-мах, их орг-и и упр-и ими. Предмет СЭГ-процессы формир-я, функц-я и разв-я терр соц-эк систем (строит-во-географ стр-ва, транспорт-география транспорта).

-

Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) к несовершенной скважине

Аналитическое выражение F для определения изменения давления. Рассматривание функции (F) которая есть функция пяти параметров.

-

Функция фильтрационного сопротивления в условиях неустановившегося притока жидкости (газа) к несовершенной скважине

Приведено решение задачи для неустановившегося притока жидкости (газа) к несовершенной по вскрытию скважине.

-

Геохимические и гидрогеологические исследования при поисках нефти

Среди геохимических методов в первую очередь надо отметить газовую, люминисцентно-битуминологическую и радиоактивную съемки.

-

Применение статистических методов в изучении связей и зависимостей между урожайностью овощей и с

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет Кафедра статистики предпринимательства Курсовая работа На тему: «Применение статистических методов в изучении связей и зависимостей между урожайностью овощей и себестоимостью продукции».

-

Приливные взаимодействия

На Земле внешнее проявление этого явления - приливы и отливы в океане, в ходе которых уровень воды дважды в сутки поднимается до своих максимальных отметок и опускается до минимальных.

-

Анализ изменения дебитов нефти после ГРП и прогноз дополнительной добычи на Вынгаяхинском месторождении.

В данной работе авторами предлагается прогнозирование эффекта после ГРП на Вынгаяхинском месторождении в скважинах которые еще не вступили в эксплуатацию, для этого используются фактические зависимости увеличения дебита нефти после ГРП.