Название: Исследование деформационных свойств горных пород в скважинах с применением прессиометров

Вид работы: реферат

Рубрика: География

Размер файла: 22.78 Kb

Скачать файл: referat.me-58821.docx

Краткое описание работы: Это один из современных и уже довольно широко применяемых методов изучения деформационных свойств горных пород. Сущность его та же, что и метода испытания горных пород пробными статическими нагрузками.

Исследование деформационных свойств горных пород в скважинах с применением прессиометров

Это один из современных и уже довольно широко применяемых методов изучения деформационных свойств горных пород. Сущность его та же, что и метода испытания горных пород пробными статическими нагрузками. Она состоит в исследовании изменений деформации горных пород, слагающих стенки скважин, при воздействии на них возрастающих ступеней нагрузки.

Эти исследования производят с помощью специального прибора бокового давления – прессиометра, представляющего собой цилиндр (камеру) с эластичными стенками (рис.1). Его устанавливают в скважине и под воздействием давления жидкости (гидравлический прессиометр) или газа (пневматический прессиометр), нагнетаемых в камеру, производят уплотнение горных пород в стенках скважины и одновременно определяют значения действующего давления и деформации горных пород. По данным измерений вычисляют значения модуля общей деформации Е о .

Прессиометрический метод применим для исследования деформационных свойств любых горных пород - скальных, полу-скальных, рыхлых несвязных и мягких связных, но наиболее часто его применяют при изучении свойств песчаных и глинистых пород. Примером этого метода для исследования скальных пород могут служить исследования песчаников и диабазов, залегающих в основании Братской ГЭС.

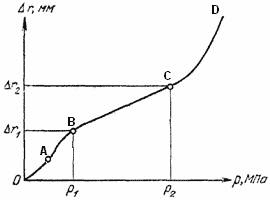

На графике, выражающем зависимость ? r = f ( p ) (см. рис.2) обычно выделяют два участка, отражающие различные стадии деформации горных пород под воздействием на них нагрузки. Первый участок BC соответствует стадии их уплотнения и практически выражает линейную зависимость деформации от нагрузки. Давление р п – предел пропорцио-нальности – является пределом возможного использования линейной зависимости деформации горных пород. По первому участку кривой и вычисляют значение модуля деформации. Второй участок CD характеризует криволинейную зависимость развития деформации горных пород и означает начало и развитие их разрушения в зоне действия нагрузки. Давление р maxявляется пределом прочности горных пород.

В настоящее время известно достаточно много конструкций прессиометров. Идея этого прибора и методика испытаний горных пород в скважинах впервые были предложены в 1930 г . русским инженером путей сообщения А.А. Ктаторовым. Сейчас наиболее широко применяются прессиометры конструкций ГПИ Фундаментпроект, Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, НИИ оснований и подземных сооружений и др.

Каждый прессиометр состоит из собственно прессиометра – цилиндра-камеры, устанавливаемой непосредственно в скважине, измерительной аппаратуры, включающей технические устройства для подачи давления (нагрузки) в рабочую камеру прессиометра, и приборов для измерения давления и деформаций горных пород. Прессиометр и измерительная аппаратура связаны между собой шлангами, а некоторые из них еще и электрическими проводами.

Выше уже было отмечено, что в зависимости от способа создания усилий (давления) в рабочей камере прессиометры бывают гидравлического или пневматического действия. При этом измерения деформаций горных пород производят либо по изменению объема рабочей камеры, либо по изменению ее диаметра с помощью электрических датчиков, устанавливаемых внутри рабочей камеры.

При подготовке к прессиометрическим испытаниям необходимо детально изучить геологический разрез по каждой опытной скважине и геологически обосновать выделение слоев, зон или подзон горных пород, подлежащих испытаниям. Выделение интервалов для испытаний должно основываться на полном учете особенностей геологического разреза горных пород, вскрытых скважиной, глубины заложения фундаментов сооружений и распределения напряжений в их основании. Испытаниям подлежат главным образом те слои и зоны горных пород, которые попадают в зону влияния сооружения.

В соответствии с техническими данными прессиометров диаметр скважин должен быть от 76 до 127 мм , т.е. на 10- 20 мм больше, чем внешний диаметр прессиометра, а глубина до 15 м , редко более. Бурение необходимо производить способами, обеспечивающими полную сохранность естественного сложения и физического состояния горных пород в стенках скважины. Если в геологическом разрезе преобладают породы устойчивые, бурение скважин производят без обсадки и испытание пород проводят после окончания бурения, начиная с нижних горизонтов. Если в геологическом разрезе преобладают неустойчивые породы, их испытание производят в процессе бурения. В этом случае скважину бурят с обсадкой трубами до необходимой глубины, на которую опускают прессиометр. Затем обсадные трубы поднимают и производят обжатие пород в стенках скважины. В такой последовательности исследуют деформационные свойства пород в процессе бурения скважины.

Рис. 2. График зависимости деформаций горных пород от действующей нагрузки при прессиометрических испытаниях. ОА – расширение камеры прессиометра до со-прикосновения со стенками скважины; АВ – обжатие неровностей поверхности стенок скважины; ВС – уплотнение породы под действием бокового давления (фаза уплотнения пород); CD – заметное развитие сдвигов в породе (фаза заметного разрушения породы); ? r Н , р Н - приращение радиуса прессиометра и давления, соответствующие моменту завершения обжатия неровностей стенок скважины; ? r п , р п – приращение радиуса прессиометра и давления, соответствующие пределу пропорциональности деформаций горных пород от действующего давления |

Испытания каждого слоя, зоны и подзоны пород производят возрастающими ступенями нагрузки по 0,1 – 0,25 кгс/см 2 , если они имеют малую и среднюю плотность, и по 0,5 – 1,0 кгс/см 2 при плотном сложении. Каждая ступень давления создается в течение 1 – 2 мин и выдерживается до условной стабилизации деформации, т.е. когда она не превышает 0,1 мм за 30 мин у песчаных пород и за 1 ч – у глинистых. Наблюдения за деформациями производят в первые 15 мин в песчаных породах и 30 мин – в глинистых, соответственно через каждые 5 и 10 мин и впоследствии соответственно через каждые 15 и 30 мин до условной стабилизации деформаций.

При определении давления на стенки скважины при работе с гидравлическим прессиометром рекомендуется к давлению, измеренному манометром, добавлять давление столба воды от уровня манометра до середины рабочей камеры прессиометра. При установке гидравлического прессиометра на глубине более 10 – 15 м этот столб воды может создать значительное давление на стенки скважины, когда еще невозможно измерить деформацию пород. В слабых породах эти деформации могут быть значительными. Поэтому гидравлические прессиометры нецелесообразно применять при испытаниях пород на значительных глубинах и особенно в слабых, податливых породах.

Информация для статьи заимствована из книги: Ломтадзе В.Д. "Инженерная геология. Специальная инженерная геология." Л, Недра, 1978

Похожие работы

-

Исследования тектонических и тектогенных полей деформаций в верхних слоях литосферы

num nazvanie kateg predmet annot 72169 Исследования тектонических и тектогенных полей деформаций в верхних слоях литосферы рефераты география, геология и геодезия Развитие экономики горнопромышленных регионов заключается в комплексном развитии подземной

-

Возраст Земли и периодизация геологических событий

Возраст Земли. Относительный возраст горных пород и методы его определения. Абсолютный возраст горных пород и методы его определения. Периодизация истории Земли. Геохронологическая шкала.

-

Влияние первичного вскрытия на производительность скважин после гидроразрыва пласта

В настоящее время в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы углеводородов, приуроченные к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам.

-

Математическая интерпретация геодинамических процессов массивов горных пород Гиссарского и Туркестанского хребтов (республика Таджикистан)

Измерения, проведенные с использованием современных геодезических комплексов, показали эффективность для задач геомеханики и их процессов, происходящих в нашем регионе. Стали возможными не только дискретные измерения, но и изменения, наблюдаемые во время регулярного мониторинга, деформации и напряжения, происходящих во внешних и внутренних массивах горных пород в условиях высокогорья Таджикистана.

-

Правила отбора проб грунтов

Для лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов отбирают пробы с нарушенной или ненарушенной (монолиты) структурой. Вид пробы зависит от целей исследования горной породы и ее состояния.

-

Некоторые методы определения характеристик деформируемо-сти и прочности грунтов

Некоторые методы определения характеристик деформируем ости и прочности грунтов Полевые испытания пробной статической нагрузкой Полевые испытания пробной статической нагрузкой используются для определения как деформационных, так и прочностных характеристик в тех случаях, когда оказывается трудно или даже невозможно отобрать образцы грунта без нарушения их природного состояния.

-

Способы бурения инженерно-геологических скважин

При бурении инженерно-геологических скважин применяются следующие основные способы: ударно-канатный кольцевым забоем, колонковый, вибрационный и шнековый. Во всех этих способах процесс бурения, как правило, механизирован.

-

Испытания штампами. Штамповые испытания

В полевых условиях исследование деформационных свойств грунтов производится поэтапным нагружением жестких штампов, установленных в породах, которые будут находится в пределах сферы взаимодействия с сооружением.

-

Анализ эффективности гидроразрыва пласта на разведочных скважинах

Краткие тезисы доклада, посвященного анализу эффективности гидроразрыва пласта на разведочных скважинах.

-

Экспресс-оценка фильтрационно-емкостных свойств образцов горных пород

В данной работе описывается экспрессный метод определения фильтрационно-емкостных свойств горных пород с использованием серийного анализатора влажности. Метод позволяет оперативно определять объемную плотность.