Название: Физико-географическое районирование

Вид работы: реферат

Рубрика: География

Размер файла: 70.04 Kb

Скачать файл: referat.me-60280.docx

Краткое описание работы: РАЙОНИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ (от франц. rayon — луч, радиус) — выявление частей географической оболочки (территорий или акваторий), обладающих относит, однородностью, и проведение границ между этими частями и другими, отличающимися от них по одному из природных признаков или по их сочетанию.

Физико-географическое районирование

РАЙОНИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ (от франц. rayon — луч, радиус) — выявление частей географической оболочки (территорий или акваторий), обладающих относит, однородностью, и проведение границ между этими частями и другими, отличающимися от них по одному из природных признаков или по их сочетанию. Степень общности, признаваемая достаточной для объединения тех или иных территорий в одну единицу районирования, обычно тем больше, чем мельче выделяемые единицы. Если Р. ф.-г. имеет целью выделить территории, сходные лишь по одному компоненту ландшафта (рельефу, почвам и т. п.) или группе тесно связанных компонентов (геолого-геоморфологнческой, почвепно-ботанп-ческой, гидро-климатической), то оно наз. отраслевым (частным), если по всем важнейшим компонентам, входящим в комплекс природный, — ландшафтным.

Р. ф.-г. служит средством выявления и анализа реальной пространств, дифференциации геогр. оболочки. Однако методика проведения природных границ на картах относительно хорошо разработана лишь для отраслевого районирования. Часть географов считает, что границы физико-географические при ландшафтном районировании можно и должно проводить по комплексу признаков, поскольку все компоненты ландшафта взаимосвязаны. Другие указывают, что связи между компонентами имеют нежёсткий, корроляц. характер (см. Корреляция). Напр., почти одинаковая растительность может быть распространена на разных элементах рельефа. Поэтому места наиболее резких изменений отд. компонентов при переходе от одной единицы Р. ф.-г. к другой часто не совпадают и границы превращаются в переходные зоны. Объективно и однозначно провести линейные границы можно лишь договорившись, какими компонентами или признаками нужно руководствоваться на каждой ступени районирования. Обычно на высших ступенях избирают наиболее важные, независимые, «ведущие» признаки, потом переходят к зависимым от них, «ведомым». При мелкомасштабном Р. ф.-г. используются как зональные, так и азональные клас-сификац. признаки, хотя их строгое чередование не обязательно; при переходе к более крупным масштабам зональные признаки выпадают. В горах широтные зоны оттягиваются в направлении экватора и концентрируются па малом пространстве в виде узких разорванных лент; широтная зональность осложняется и видоизменяется в высотную поясность. В таких случаях от районирования по зонам в том же масштабе приходится переходить к районированию «по спектрам», т. о. но кол-ву, составу и порядку высотных поясов. Выбор признаков, по к-рым проводятся границы, зависит от назначения Р. ф.-г. Для широких целей (преподавание географии, карты к геогр. описаниям, неспециализированные атласы) Р. ф. -г. производится по наиболее общим признакам, связанным с генезисом ландшафта, таким, как структурно-тект. различия, выраженные в рельефе и литологии, зональные типы почв и реконструированной растительности, среднегодовые показатели и годовой ход осн. метеорол. элементов и т. п. При специальном Р. ф.-г., хотя и привлекаются факторы, характеризующие разные стороны природы, однако лишь особо важные для избранной цели; напр., для с. х-ва: повторяемость углов наклона и экспозиций склонов, сумма активных темп-р, соотношение твёрдых и жидких осадков, гу-мусность, механич. и агрегатный состав почвы и т. п. Различия между схемами районирования разного назначения сравнительно невелики при мелком масштабе и возрастают с его увеличением.

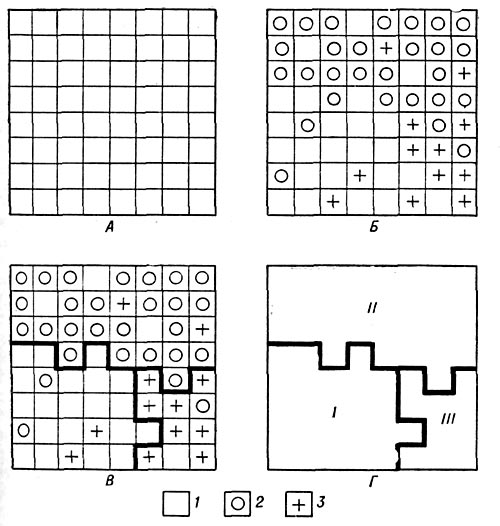

Принципиальная схема Р. ф.-г. на основе типологической карты. А.- на районируемой территории выделены первичные (для данного масштаба) контуры. Б. - согласно принятой классификации, на них проставлены местности 1, 2, 3. В - проведениы границы регионов с преобладанием одного из этих типов. Г - рабочая нагрузка снята - получена региональная карта, регионам даны названия 1, 11, 111.

Существуют два осн. метода Р. ф.-г.: типологическое (к-рое часть географов не считает районированием и называет типологич. картированием) и индивидуальное (региональное). Малый участок тер!итории, в масштабе данного исследования условно признаваемый однородным, «первичным», может служить единицей как типологич., так и индивидуального районирования. Если далее, согласно принятой классификации, он объединяется со всеми подобными ему участками, хотя бы территориально с ним и разобщёнными, получается типологич, районирование. Выделяемые в ходе его единицы наз. т и-пами местности, или типами ландшафта, а при отраслевом районировании — типами рельефа, почв и т. д. Так, к.-н. конкретный овраг Вязовый в типологич. легенде объединяется в одно родовое понятие со всеми др. оврагами, причём все они на карте обозначаются одним знаком. Затем, вместе с балками, долинами и т. п. они входят в понятие более высокого ранга — «эрозионные формы», обозначаемое гаммой близких знаков, и т. д. Если «первичный» участок объединяется, наоборот, только со смежными участками, хотя и различными, но образующими типичное сочетание повторяющихся элементов ландшафта или территорию с преобладанием одного их типа, мы получаем индивид, районирование. Выделяемые последним способом единицы районирования отличаются целостностью и неповторимостью и наз. регионами. Так, упомянутый овраг Вя-зовый вместе с соседними балками, плакорамп и др. расчленяющими их оврагами входит в регион Междуречье рек Зуши и Колпянкп, а последнее — в Средне-Русскую возвышенность, и т. д.

Как типологич., так ц индивид, районирование в принципе всегда состоит из неск. ступеней, что отражает сложность структуры геогр. оболочки и разную степень дифференциации её частей. Единицы типо-логич. районирования получают названия по положенным в основу их выделения классификац. признакам, напр, геоморфологические: плоскогорье, пойма и т. п., геоботанические: степь, белополыпник и т. п. Ландшафтные единицы обычно обозначаются по наиболее представительному признаку. Так, под «степью» может подразумеваться не только ассоциация степных г трав, но и тип ландшафта с характерным степным климатом, рельефом, почвами, фауной. Единицы индивид, районирования обозначаются именами собственными, напр.: Африка, Мещера, балка Долгая. Здесь также «балка Долгая» может быть единицей и геоморф, и ландшафтного' индивид, районирования. Единая система таксономических географических единиц районирования еще не установлена, но разнобой в наименованиях и порядке таксонов (единиц) постепенно уменьшается.

Известно неск. методов Р. ф. -г. Хорошие результаты даёт метод, состоящий из след, операций. 1. На основе рекогносцировки на местности (при крупном масштабе) пли изучения литературно-картографич. источников (при мелком) и с учётом цели районирования составляется предварит, классификация типов местности. При этом устанавливаются число ступеней районирования и признаки или комплексы взаимосвязанных признаков, к-рые будут использоваться на каждой ступени. 2. Разрабатывается легенда — графпч. отражение классификации. 3. На карту наносятся границы контуров, соответствующие разным пунктам классификации (рис., А). 4. На контурах проставляются соответствующие знаки легенды (рис., Б). 5. Классификация и легенда проверяются и уточняются на основе собранного и систематизированного материала. 6. Первичные контуры группируются в типологич. единицы возрастающих рангов: виды, роды, классы местности (при отраслевом районировании — рельефа, почв и т. п.), или в регионы: урочища, районы и т. д. (рис., В), после чего первичная нагрузка может быть снята (рис., Г). 7. Ранги всех единиц проверяются «сверху вниз» путём последоват. дробления более крупных единиц, ранее установлонних па мелкомасштабных картах. Этим обеспечиваются сравнимость и увязка таксонов одного и того же ранга, нанесённых на карты разных местностей разными авторами. В случае надобности регионы любого ранга могут также объединяться в типы (типы урочиш, р-нов, областей и т. д.). Другой распространённый метод ландшафтного районирования — наложение отраслевых типологич. карт одна на другую. При этом контуры, получающиеся при пересечении границ разного рода, внутренне однородные по всем закартированным признакам, принимаются за первичные единицы ландшафтного районирования данного масштаба. Операции 3—7 выполняются, как в предыдущем случае. Иногда различают генетический и морфологический методы Р. ф.-г., но, как правило, они совпадают, поскольку в природе одинаковые сочетания процессов приводят к образованию одинаковых форм. Р. ф.-г. всегда сопровождается характеристикой выделенных единиц. Самой краткой её формой является простая легенда, более полными — табличная легенда и текстовое описание. Р. ф.-г. входит как важный этап в каждое фнз.-геогр. исследование. Советскими географами ведутся широкие работы по Р. ф.-г. разных масштабов. При Мин-ве высш. образования СССР учреждена Координационная комиссия по природному и экон.-геогр. районированию СССР, к-рая объединяет работу в этой отрасли всех вузов. Важные работы по Р. ф.-г. выполняются также в Ин-те географии АН СССР, СОПСе Госэкономсовета и др. науч. учреждениях. Р. ф.-г. помогает понять, в результате каких процессов возникли и развились существующие на Земле типы ландшафтов. Оно используется как основа экон. районирования и адм. деления, для нужд с. х-ва, транспорта, стр-ва, для планирования правильного использования прмроЗныз; ресурсов и мероприятий по преобразованию природы.

Лит.: Струмилин С. Г. и Лупинович И. С., Естественно-историческое районирование СССР, М.—Л., 1947; Щукин Ы. С., Некоторые мысли о сущности и методике комплексного физико-географического районирования территорий, «Вопр. географии», 1947, сб. 3; Арманд Д. Л., Принципы физико-географического районирования, «Изв. АН СССР. Сер. геогр.», 1952, № 1; Исаченко А. Г., Основные вопросы физической географии, Л., 1953; Прокаов В. И., О некоторых вопросах методики физико-географического районирования, «Изв. АН СССР. Сер. геогр.», 1955, Аг» 5; Мильков Ф. Н., Физико-географический район и его содержание, М., 1956; Летунов П. А., Принципы комплексного природного районирования в целях развития сельского хозяйства, «Почвоведение», 1956, Л» 3; Сочава В. Б., Принципы физико-географического районирования, в кн.: Вопросы географии. Сб. ст. для XVIII Международного геогр. конгресса, М.—Л., 1956; «Вопр. географии», 195G, сб. 39; 1961, [сб. 55]; Солнцев Н. А., О некоторых принципиальных вопросах проблемы физико-географического районирования, «Научи, докл. высшей школы. Геолого-геогр. науки», 1958, JNj 2; Материалы к III съезду Географического об-ва Союза ССР. Доклады по проблеме — Природное районирование страны для целей сельского хозяйства, Л., 1959; Ро дома н Б. Б., О картах элементарных, синтетических и комплексных, «Изв. АН СССР. Сер. геогр.», 1959, К 4; Р и х-тер Г. Д., Природное районирование, в сб.: Советская география, М., 1960; Физико-географическое районирование СССР. Сб., М., 1 960; Григорьев А. А., О некоторых основных проблемах физической географии, «Изв. АН СССР. Сер. геогр.», 1957, JVs 6; Ефремов Ю. К., Два логических этапа в процессе физико-географического районирования, «Вести. МГУ», 1960, № 4; Михайлов Н. И., Физико-географическое районирование, ч. 3, М., 1960.

Похожие работы

-

Географическое районирование

Географическое районирование Истоки районирования и ландшафтоведения были заложены уже давно. Ещё В.В. Докучаев, изучая разный характер грунтов, обратил внимание на планетарное разнообразие природы в зависимости от широтного расположения местности, то есть, по сути, на зависимость изменения природы от характера влияния солнечной радиации.

-

Карта физико-географического районирования Украины

Понятие физико-географического районирования. Между географической оболочкой как планетарным природным комплексом и географическими ландшафтами как ее наименьшими частями существует система региональных природно-территориальных комплексов. Они занимают разные по размерам территории.

-

Экономическая география как наука

Федеральное агентство по образованию России Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

-

Географическая оболочка

Изучение особенностей географической оболочки, как материальной системы: ее границы, строение и качественные отличия от других земных оболочек. Круговорот вещества и энергии в географической оболочке. Система таксономических единиц в физической географии.

-

Предмет и основные концепции ландшафтоведения

Ландшафт - понятие, употребляющееся в разных значениях в географии; основная единица физико-географического районирования. Природные и природно-антропогенные геосистемы - главные объекты исследования в ландшафтоведении. Научные концепции ландшафтоведения.

-

Так все-таки Средняя или Центральная? Еще раз о районировании и географической терминологии

Термин «Центральная Азия» применяется для обозначения пяти государств нового зарубежья все чаще, все настойчивее, а единого мнения по поводу пределов применимости этого названия нет.

-

Природный комплекс

Характеристика понятия о природном комплексе. Анализ объекта изучения физической географии - географической оболочки нашей планеты, как комплексной материальной системы. Особенности учения о природно-территориальном комплексе, географическом ландшафте.

-

Территориальные закономерности экономического и политического развития

Принципы районирования. Границы районов. Административно-территориальное деление и социально-экономическое районирование. Географические границы.

-

Географическое положение Республики Алтай

Республика Горный Алтай одна из 89 субьектов в составе Российской Федерации. Расположена на стыке 2x регионов: Центральной Азии и Западной Сибири.

-

Варианты физико-географического районирования Евразии

Выделяя физико-географические страны различные авторы используют разные признаки (критерии): геологическое строение, орографические, геоморфологические особенности территории, что отражается и на выделяемых регионах.