Название: Сейсмическая инверсия

Вид работы: курсовая работа

Рубрика: Геология

Размер файла: 321.57 Kb

Скачать файл: referat.me-61626.docx

Краткое описание работы: Сущность волнового и геологического представления геологического разреза. Особенности использования нейронных сетей для прогноза русловых песчаников. Понятие картирования сейсмофаций. Анализ импеданса и пористости с учетом глин в покрышке и в подошве.

Сейсмическая инверсия

Федеральное агентство по образованию

Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования

Томский политехнический университет

Факультет – Институт геологии нефтегазового дела

Направление (специальность) – Геология нефти и газа

Кафедра – геофизики

Курсовая работа

Сейсмическая инверсия

Студент гр.2А65

А. О. Коновалов

Преподаватель

А. В. Бычков

Томск 2009

Содержание

Введение. 3

Волновое и геологическое представление геологического разреза. 4

Пример использования нейронных сетей для прогноза русловых песчаников 7

Картирование сейсмофаций (NNT) 8

Объемный анализ кроссплотов и геологических объектов. 10

Анализ связи синтезированного из куба импеданса с прогнозными по ГИС кривыми пористости и плотности. 10

Анализ импеданса и пористости с учетом глин в покрышке и в подошве. 11

Список литературы.. 13

Введение

Инверсия - это расчет акустических параметров среды (волнового сопротивления - импеданса, скоростей продольных и поперечных волн и плотности) по сейсмическим отражениям. Инверсия переводит волновое представление сейсмической записи в пластовый вид геологического разреза.

Акустическая инверсия пересчитывает сейсмические отражения продольных волн, падающие на границы и отражающиеся от каждой границы вертикально, в продольный импеданс.

Упругая (эластическая) инверсия пересчитывает отражения продольных и поперечных волн, падающих на границы в диапазоне углов, в продольный и поперечный импеданс или упругие параметры среды LMR.

Детерминистские методы решения обратной задачи

ПАК - псевдоакустический каротаж

Акустическая инверсия (система PG3/Vanguard)

Эластическая LMR инверсия ( система PG3/Vanguard)

Стратиграфическая инверсия по сейсмограммам

( система PG3/Vanguard, совместная разработка IFP и PG)

Нейронные алгоритмы Инверсия Log Prediction Neural Network Классификация сейсмофаций Stratimagic (патент TotalFinaElf)

Волновое и геологическое представление геологического разреза

Цель инверсии - перевести волновое представление сейсмических записей в пластовый вид, характерный для геологических разрезов.

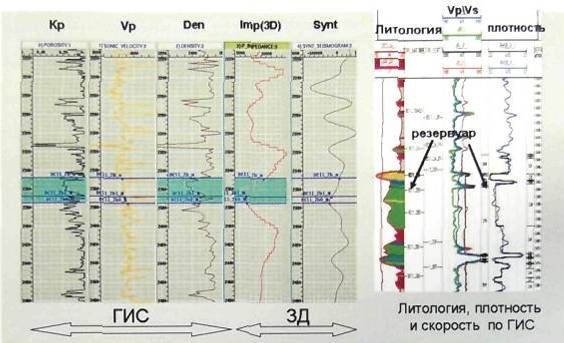

Если сравнить детальность по глубине кривых плотностного каротажа (слева - Den) с детальностью экстрагированного из глубинного куба импеданса (справа - lmp(3D)), то видно их сходство по огибающей и отличие в описании тонких пропластков, поскольку сейсморазведка не восстанавливает свойства пластов с толщинами менее граничных (порядка 8 м эффективной толщины или 32 м общей толщины). Волновое представление отражений (кривая Synt) описывает поведение коэффициентов отражений, то есть перепад свойств на границах. Чтобы перейти к пластовому описанию, необходима инверсия.

Рис. 1. Волновое и геологическое представление геологического разреза

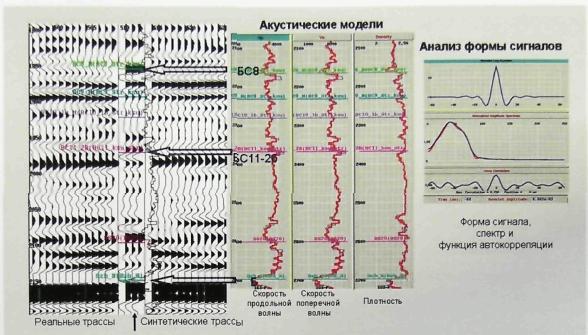

Чтобы идентифицировать границы перепада свойств пластов по времени и по глубине (Рис. 2), традиционно выполняют свертку коэффициентов отражений, рассчитанных из ступенчатого представления результатов обработки акустического и плотностного каротажа, с формой сигнала, полученного по данным ВСП (первые вступления), либо специальным анализом сигнала по амплитудному и фазовому спектру отражений на результатах сейсмической обработки. Сопоставляя синтетические трассы с реальными и уточняя связь времени и глубины, добиваются максимального соответствия формы отражений. В таком случае на сейсмических отражениях можно увидеть, какие пласты формируют отражения, на каких частотах сигналов и на какой глубине и времени необходимо маркировать кровлю и подошву пласта и можно ли это сделать в принципе.

Рис. 2. Стратиграфическая идентификация отражений и пластов на основе расчета синтетических трасс

Рис. 3. Технология инверсии в системе PG3Vanguard Парадайм Геофизикал

На рисунке 4 показаны виды данных, необходимые для расчета акустического импеданса.

Данные о скоростях и плотностях пород, о литологии и абсолютных отметках пластов извлекают из скважинных данных.

Для описания скоростной модели между скважинами используют скорости и горизонты, получаемые при обработке и интерпретации сейсмических записей на этапе структурной интерпретации.

Сама по себе процедура увязки всех этих данных выполняется при структурной интерпретации, но для целей инверсии этого недостаточно. Для количественного описания резервуаров необходимо выполнить неформальную детальную интеграцию данных ЗД2Д сейсморазведки, ВСП, ГИС и промысловой геологии, как это будет показано далее.

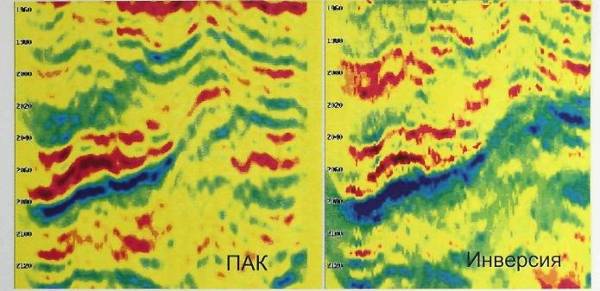

Преимущества стратиграфической инверсии перед традиционным псевдоакустическим каротажом – ПАК

Рис. 5. Преимущества стратиграфической инверсии перед ПАК

Ниже приведены основные преимущества и отличия стратиграфической инверсии:

Более точное решение задачи преобразования сейсмических волн в пластовый вид за счет учета тонкослоистой стратиграфической фоновой модели по скважинам с увязкой глубин реперов по скважинам

Более высокая разрешенность.

Анализ абсолютных величин жесткости (скорость*плотность) в отличие от условных относительных единиц в ПАК.

Пример использования нейронных сетей для прогноза русловых песчаников

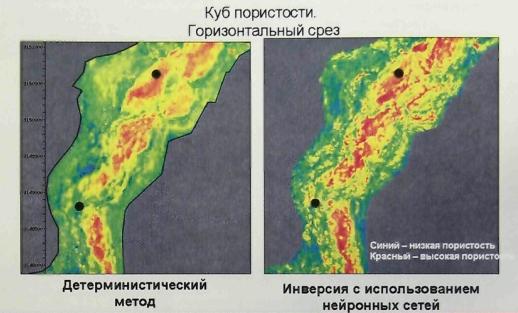

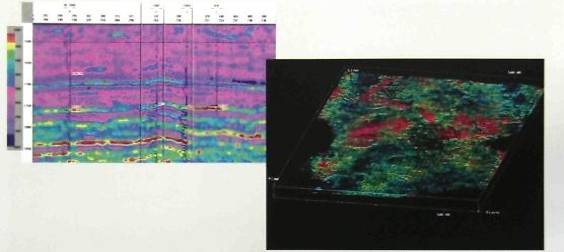

Применение современных алгоритмов инверсии, основанных на нейронных сетях, позволяет добиться более детального изображения изменения свойств вдоль пласта, как это показано на рисунке справа. Особенно важно это для резервуаров руслового генезиса, когда детальность обеспечивает выделение мало размерных меандрирующих русел, показывает зоны скопления песчаного материала на отмелях. (Рис. 6)

Рис. 6. Пример использования нейронных сетей для прогноза русловых песчаников

Картирование сейсмофаций (NNT)

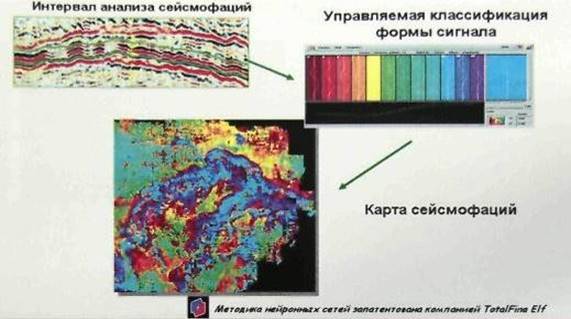

В качестве альтернативной по отношению к инверсии технологии выявления русловых песчаников может быть использована система Stratimagic. На рисунке 7 можно видеть, что классификация отражений вдоль горизонта по типовым сейсмофациям, сопоставляемым с типами формы сигналов (показана справа), которая выполняется детально по всем трассам куба, может быть проинтерпретирована как изменения литологии.

Каждая модель трассы, опознанная как модель песчаного пласта, сопоставляется с анализируемыми отражениями вдоль пласта и в случае достижения максимальной корреляции, цветом обозначается принадлежность текущей трассы к данному классу фаций.

В итоге формируется карта сейсмических фаций - Seismic Fades Map. Такие изменения могут характеризовать литологию, пористость или толщину пласта, но для этой цели требуется выполнить описанную ранее петрофизическую калибровку сигнала по скважинам. (Рис. 7)

Рис. 7. Картирование сейсмофаций.

Анализ свойств пласта предполагает его визуализацию в виде сечений куба (традиционный способ) или в объемном виде, когда выделенный из куба интервал пласта представляется в виде цветокодированных значений свойств пласта (импеданса, скоростей, пористости и т.д) и одновременно показывается геометрия поверхности пласта.

Рис. 8. Объемная интерпретация результатов инверсии

Объемная интерпретация в системе VoxelGeo позволила уточнить детали строения русловых песчаных тел и их сочленения в пространстве. (рис. 8)

Объемный анализ кроссплотов и геологических объектов

Новые средства объемного анализа в системе PG3/Canvas (Paradigm Geophysical) (Рис. 9) позволяют связать средства количественного анализа на основе кроссплотов между каротажными кривыми и несколькими гридами сейсмических атрибутов вдоль горизонтов с объемной визуализацией. В реальном времени можно выделить на кроссплоте диапазон пористости, отвечающий коллектору, и в кубе пористости для данного интервала глубин можно сразу увидеть форму пористого тела на фоне геометрии пласта и скважинной информации.

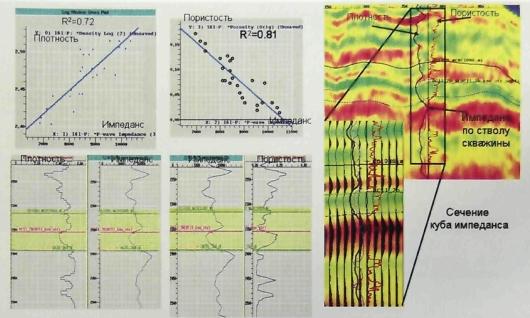

Анализ связи синтезированного из куба импеданса с прогнозными по ГИС кривыми пористости и плотности

Рис . 10. Анализ связи синтезированного из куба импеданса с прогнозными по ГИС кривыми пористости и плотности

В результате глубинной калибровки кубов пористости, описанной выше, можно совместить синтезированную из куба кривую импеданса по стволу скважины с кривой пористости или плотности, как это показано на рисунке 10. Для убедительности внизу крупным планом показаны кривые пористости и плотности с акустической жесткостью в каротажном виде — в виде отклонений. Анализ прогнозного импеданса по ЗД в каротажном масштабе имеет преимущество в том, что положение отметок тонких прослоев, литологии, пористости, нефтенасыщенности, ВНК, позволяют более подробно увидеть на кривых ГИС и ЗД и разделить по глубине интервалы чистых песчаных нефтенасыщенных и водонасыщеиных разностей, глин в покрышке и и кровли стратиграфических реперов.

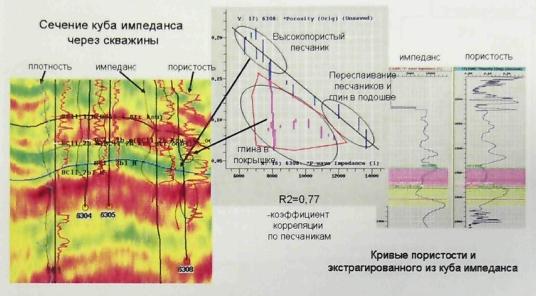

Анализ импеданса и пористости с учетом глин в покрышке и в подошве

Рис. 11. Анализ импеданса и пористости с учетом глин в покрышке и в подошве

На кроссплотах можно выделить и убрать влияние глин, плотных прослоев и каверн. Зависимость, как это видно на рисунке 11 для пористости, получается более однозначная, а коэффициенты корреляции более высокие. Сиреневым цветом выделено положение по глубине исключенных из анализа глин в покрышке. На каротажных диаграммах справа показано сопоставление экстрагированных кривых импеданса и сглаженных по глубине кривых пористости с радиусом 15 метров. Детальность исходных кривых пористости видна за пределами интервала анализа.

Список литературы

1. Презентация Paradigm Geophysical, The Geoscience Knowledge Company

Похожие работы

-

Геологическое строение и нефтегазоностность "Совхозного месторождения"

Характеристика геологического строения и газоносности месторождения "Совхозное". Литолого-стратиграфическое описание разреза. Тектоническое строение. Нефтегазоносность. Физико-литологическая характеристика продуктивных пластов, залежей. Свойства газа.

-

Горные породы Сибири

Содержание Введение 3 1. Классификация горных пород 4 2. Коэффициент пористости и объемной плотности водонасыщенных пород в Западной Сибири 13 3. Пространственно-временные изменения коэффициента пористости и объемной плотности водонасыщенных пород 19

-

Сейсмическое микрорайонирование местности

Сейсмическое микрорайонирование местности В России районы с сейсмичностью 7 баллов и выше охватывают более 2 млн. км2 площади. Это составляет более 12% всей территории страны. В этих районах расположено свыше 1300 городов и населенных пунктов. К наиболее опасным в сейсмическом отношении регионам относятся Камчатка и Курильские острова (более 9 баллов), Забайкалье, Прибайкалье, южные районы Красноярского и Алтайского краев (6-9 баллов), Дагестан (8 баллов).

-

БОГОСЛОВСКИЙ Вадим Александрович

(Кандидат геолого-минералогических наук (1970), доктор геолого-минералогических наук (1993). Профессор кафедры геофизических методов исследования земной коры геологического факультета (1979).)

-

Богословский Николай Андреевич

(геолог и почвовед, профессор Харьковского университета.) Родился в 1862 г. Образование получил в Казанском университете по физико-математическому факультету (окончил курс в 1887 г.). В 1889 - 1894 годах по приглашению нижегородского губернского земства производил детальные почвенно-геологические и частью оценочно-статистические исследования и заведовал нижегородским земским естественноисторическим музеем, причем организовал дождемерную сеть по Нижегородской губернии.

-

БАРСКОВ Игорь Сергеевич

(Кандидат биологических наук (1966), доктор биологических наук (1979). Профессор кафедры (1985), заведующий кафедрой (1988) палеонтологии геологического факультета. Заведующий лабораторией цефалопод Па)

-

Бердичевский Марк Hаумович

(Кандидат технических наук (1954), доктор технических наук (1967). Профессор кафедры геофизики геологического факультета (1969).) Родился 2 апреля 1923 г. в г. Киеве. Окончил геологический факультет МГУ (1949).

-

БОГДАНОВ Никита Алексеевич

(Кандидат геолого-минералогических наук (1962), доктор геолого-минералогических наук (1974). Профессор кафедры динамической геологии геологического факультета (1990). Директор Института литосферы РАH ()

-

Дренаж Минерализация подземных вод Сточные промышленные воды

Контрольная работа По геологии Задача 1 Аллювий первой надпойменной террасы представлен песками с коэффициентом фильтрации k=20 м/сут. Пески подстилаются горизонтально залегающими глинами. Поток грунтовых вод направлен от водораздела и дренируется рекой. Мощность подземных вод на урезе реки hр =25 м.На расстоянии l= 2000 м от реки располагается городская застройка.

-

Моделирование взрыва

Современные представления о механизме действия взрыва заряда ВВ в твердой среде. Определение зоны возможного разрушения при проведении горных выработок с помощью моделирования методом электрогидродинамических аналогий и методики теоретических расчетов.