Название: Инженерная геология и гидрогеология

Вид работы: контрольная работа

Рубрика: Геология

Размер файла: 2.05 Mb

Скачать файл: referat.me-62294.docx

Краткое описание работы: Методы определения гранулометрического и микроагрегатного состава. Определение состава глинистых грунтов в лабораториях. Горнотехнические характеристики твердых и рыхлых пород. Определение и характеристика литомониторинга. Способ борьбы с плывунами.

Инженерная геология и гидрогеология

Горно-металлургический факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Инженерная геология и гидрогеология»

г. Усть-Каменогорск2010 г.

Задание 1 Охарактеризовать следующие показатели физических и водно-физических свойств горных пород в соответствии с заданием. При описании обязательно указать способы определения и дать схематический рисунок

Гранулометрический состав.

От латинского granulum – зернышко и метрия. Под гранулометрическим составом понимают количественное соотношение различных фракций в дисперсных породах, т.е. гранулометрический состав показывает, какого размера частицы и в каком количестве содержаться в той или иной породе.

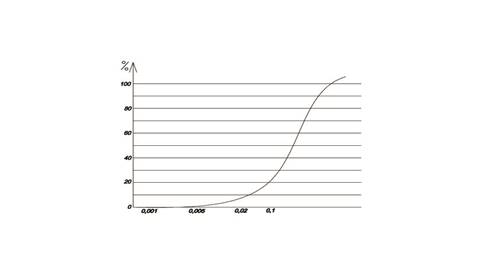

В осадочных горных породах различают: валуны крупные свыше 500 мм, средние 500 — 250 мм, мелкие 250 — 100 мм, галька 100 — 10 мм, гравий крупный 10 — 5 мм, мелкий 5 — 2 мм, грубый песок 2 — 1 мм, крупный песок 1 — 0,5 мм, средний песок 0,5 — 0,25 мм, мелкий песок 0,25–0,10 мм, алеврит 0,10 – 0,05 мм, пыль 0,05 – 0,005 мм, глина — менее 0,005 мм. Гранулометрический состав определяется при помощи гранулометрического анализа. Гранулометрический состав изображается в виде графика

По горизонтальной оси откладывают диаметры частиц, по вертикальной – процентное содержание в породе частиц данного и меньшего диаметров. Если кривая на графике пологая, то это говорит о степени неоднородности пород, крутая – о однородности пород.

Существуют следующие методы определения гранулометрического и микроагрегатного состава:

1 – ситовой без промывки;

2 – ситовой с промывкой водой;

3 – ареометрический;

4 – пипеточный;

5 – метод отмучивания (Сабанина). Разделение фракций по скорости падения частиц, взвешенных в спокойной жидкости (глиняные и пылеватый песчаные породы);

6 – метод Рутковского – способность глинистых фракций набухать в воде и на различной скорости падения частиц в воде в зависимости от их размеров.

Для определения состава глинистых грунтов в лабораториях применяют ареометр.

Гранулометрический состав определяют по весовому содержанию в нем частиц различной крепости, выраженному в процентах.

Микроагрегатный состав грунта определяется по весовому содержанию в нем водостойких микроагрегатов различной крупности выраженному в процентах по отношению к весу сухой пробы грунта.

Пробы грунта при разделении на фракции подготавливают:

1) для выделения частиц размером >0.1 мм – растиранием грунта;

2) для выделения частиц размером менее 0,1 мм – размачиванием, кипячением в воде с добавлением аммиака и растиранием грунта, а для грунтов, суспензия которых коагулирует при опробовании на коагуляцию, - растиранием грунта и добавлением пирофосфорнокислого натрия.

Для специальных целей (пипеточный метод) пробу грунта подготавливают для определения гранулометрического состава глинистого грунта максимальной диспергации – кипячением в воде с добавлением пирофосфорного натрия, а для определения микроагрегатного состава глинистого грунта – замачиванием в воде с последующим взбалтыванием на встряхивающем аппарате.

Все эти методы применяются для частиц размером не свыше 20мм. Более крупные фракции определяются в поле посредством грохочения (просеивания) на ситах или непосредственными измерениями.

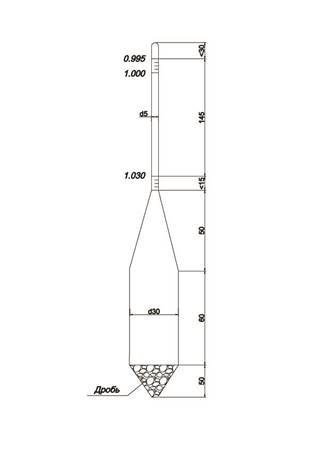

Задание 2 Охарактеризовать следующие механические свойства сопротивление рыхлых пород сжатию. Указать способы определения и дать схематический рисунок прибора

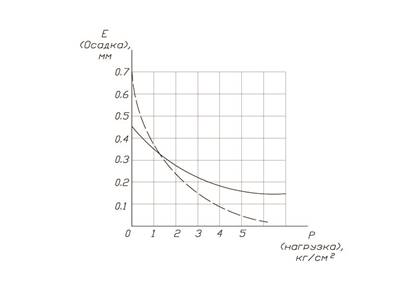

Сжимаемость пород – способность грунта давать осадку под воздействие внешней нагрузки. Реакция на внешнюю нагрузку зависит от генезиса и геологического возраста. Величина и скорость осадки зависит от степени насыщения их водой, структуры и величины пористости, от размера приложенной нагрузки на 1см2 грунта (эта зависимость отображается компрессионной кривой).

Различают равномерную и неравномерную осадку. Важной характеристикой свойств породы является коэффициент уплотнения (изменение коэффициента пористости пород при нагрузке в 1 кг/см2 )

![]()

где Е1 и E2 – коэффициент пористости;

Р1 и Р2 – нагрузки.

Исходя из коэффициента уплотнения породы условно делятся:

- слабосжимаемые А<0.01

- среднесжимаемые 0.01<A<0.05

- сильносжимаемые А>0.05

Модуль компрессии – величина сжатия слоя породы с мощностью в 1м под нагрузкой Р кг/см2 .

![]() ,

,

H - первоначальная высота образца, м;

h – величина, на которую уменьшилась высота образца при полной стабилизации его уплотнения от нагрузки Р.

По своему строению и составу, физическим свойствам и трудностям разработки грунты делятся на две основные группы: скальные и рыхлые с промежуточной между ними группой скалистых разрушенных, состоящих из отдельных камней, не связанных между собой, или же сцементированных посторонними примесями — конгломератов (хрящеватых грунтов). К рыхлым грунтам относят, прежде всего, пески и глины. Различия в их физических свойствах сводятся к следующему: пески при высыхании не уменьшаются в объеме, глины же, наоборот, увеличиваются в объеме при намокании. Пески в чистом виде имеют ничтожную связь между частицами, глины же в зависимости от влажности обладают значительной связанностью.

Пески не пластичны, глины — пластичны. Пески почти немедленно после приложения силы сжимаются, глины же под действием внешней нагрузки сжимаются очень медленно. Степень сжимаемости песков ничтожна, глины сжимаются сильно. Пески представляют собой сыпучую смесь зерен кварца и других минералов, образовавшихся в результате выветривания горных пород с размерами частиц от 0,1 до 2 мм. Пески могут быть гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватыё. Пески легко разрабатываются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой. В своем большинстве пески, если они залегают слоем равномерной плотности и достаточной мощности, являются хорошей основой для строительства, особенно, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона. Плотные пески слабо сжимаются довольно быстро. Поэтому осадка песчаных грунтов прекращается в довольно сжатые сроки. И чем крупнее песок, тем большую нагрузку он может воспринимать. Пылеватые пески с размером частиц от 0,005 до 0,05 мм плохо воспринимают нагрузку и не могут служить хорошим основанием фундаментов.

Глинистые грунты в зависимости от их пластичности подразделяют на супеси, суглинки и глины.

Супеси — пески с примесью 5 — 10 % глины. Некоторые разновидности супесей, разжиженных водой, становятся настолько подвижными, что текут, как жидкость. Такие грунты получили название плывунов. Плывуны практически непригодны для использования в качестве оснований фундаментов.

Суглинки — пески, содержащие 10 — 30 % глины. По своим свойствам они занимают промежуточное положение между глиной и песком. В зависимости от процентного содержания глины суглинки могут быть легкими, средними и тяжелыми.

Глины — горные породы, состоящие из чрезвычайно мелких частиц (менее 0,005, мм), с небольшой примесью мелких песчаных частиц. Глинистые грунты способны сжиматься, размываться. При этом сжимаемость глины выше, чем у песков, а скорость уплотнения под нагрузкой меньше. Поэтому осадка зданий, фундаменты которых покоятся на глинистых грунтах, продолжается более длительное время, чем на песчаной почве. Глинистые грунты с песчаными прослойками легко разжижаются и поэтому обладают небольшой несущей способностью. Глина, слежавшаяся в течение многих лет, считается хорошим основанием для фундамента дома (не всегда).

Грунты с органическими примесями (растительный грунт, торф и т. р.) обладают большой и неравномерной сжимаемостью. Они плохо воспринимают нагрузку из-за своей рыхлости, и поэтому в качестве оснований непригодны.

Задание 3 Охарактеризовать специальные горнотехнические характеристики твердых, связных и рыхлых пород

Гидродинамические процессы, происходящие в рыхлых горных породах, нередко приводят к явлениям плывучести (оплывания). Породы, обладающие свойством плывучести, получили название плывунов. Плывуны это рыхлые, преимущественно песчаные породы, проявляющие при определенных гидродинамических условиях большую подвижность.

Различают истинные и ложные плывуны. Истинные – пески, содержащие гидрофильные коллоиды, ложные – не содержащие. Истинные плывуны переходят в плывунное состояние при незначительных напорных градиентах и приобретают устойчивые плывунные свойства. Ложные плывуны переходят в плывунное состояние при больших напорных градиентах, легко отдают воду, после чего не проявляют плывунных свойств. Плывуны могут возникать и в результате жизнедеятельности микроорганизмов и происходящих в толще рыхлых пород биохимических процессов.

Плывуны иногда обнаруживаются в естественных обнажениях, например в оврагах, горных выработках, в строительстве котлована, каналах, туннелях, шахтах и буровых скважинах. Появление плывунов всегда связано с разницей напоров подземных вод, поэтому предотвратить плывунность породы можно гидравлическим способом.

К мероприятиям по борьбе с плывунами относится осушение пород, насыщенных водой. При высокой водопроницаемости пород (не менее 1 м/сут) осушение производится откачкой воды из скважин. При водопроницаемости плывунов менее 1 м/сут осушение производят откачкой воды из забивных и опускных фильтров. В плывуны с водопроницаемостью менее 0,2 м/сут устанавливают иглофильтры, с помощью которых нагнетают воздух, отжимающий из плывуна воду. Для осушения плывунов применяют также электродренаж. Этот способ позволяет осушить породы с коэффициентом фильтрации менее 0,2 м/сут.

Другим способ борьбы с плывунами является изоляция плывунов шпунтовыми ограждениями, а в горных выработках – крепление или заложение опускных колодцев.

Эффективным способом борьбы с плывунами является замораживание, хотя и требует большого расхода электроэнергии. Этот способ осуществляют путем нагнетания в скважину охлажденного концентрированного хлористого кальция. Плывун замерзая, становится твердым и устойчивым. В большинстве случаев это единственный способ, с помощью которого с плывунами можно бороться в любых геологических условиях.

Задание 4 Используя результаты химического анализа подземной воды, определить её класс, группу и тип по классификации О.А. Алекина и номер воды по графику-квадрату Н.И. Толстихина в зависимости от варианта

Дано

HCO3 - = 5,00 мг экв/л;

SO4 2- = 1,56 мг экв/л;

Cl- = 1,64 мг экв/л;

Na+ = 5,22 мг экв/л;

Ca2+ = 2,46 мг экв/л;

Mg2+ = 0,46 мг экв/л;

Найти:

Класс, группу, тип и номер воды по графику-квадрату Н.И. Толстихина

Решение:

Выражаем химический состав воды в % экв. Сумма катионов и анионов каждая в отдельности принимается равной 100%. Далее рассчитывается % экв каждого аниона и катиона.

Сумма анионов-8,2 мг экв/л – 100%, 5,00 мг экв/л. HCO3 - равен 5,00 ´ 100% и разделить на 8,2. Равно 61%. И так далее. Данные сведены в таблицу

| Анионы | Содержание | Катионы | Содержание | ||||

| Мг/л | Мг-экв/л | %-экв | Мг/л | Мг-экв/л | %-экв | ||

| HCl- 3 | 5.00 | 61 | Na+ | 5.22 | 64 | ||

| SO 2- 4 | 1.56 | 19 | Ca2+ | 2.46 | 30 | ||

| Cl- | 1.64 | 20 | Mg2+ | 0.46 | 6 | ||

| итого | 8.2 | 100 | итого | 8.14 | 100 | ||

Класс – гидрокарбонатной, так как преобладает HCO3 - (61%).

Группа натриевая, так как преобладает Na+ (64%).

I тип, так как HCO3 - > (Ca2+ +Mg2+ ), 61% >30%+6%;

Номер воды по графику-квадрату Н.И. Толстихина №

Задание 5 При выполнении разведочных работ пробурено 12 скважин, расположенных в плане в углах квадратной сетке на расстоянии 25 м друг от друга. Даны абсолютные отметки скважин и результаты замера глубин залегания уровней грунтовых вод. Построить карту гидроизогипс масштаба 1:500, приняв сечение горизонталей и гидроизогипс через 1м. На карте указать направление потока и выделить участки с глубиной залегания уровня грунтовых вод менее 2м

| Номера скважин | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| Отм. устья/глубина УГВ | 13,14,1 | 12,2/ 3,9 | 10,8/ 2,7 | 11,3/ 5,6 | 13,6/ 3,6 | 12,5/ 2,0 | 12,2/ 1,6 | 13,4/ 2,8 | 16,1/ 3,5 | 15,3/ 3,2 | 14,7/ 0,9 | 13,5/ 0,3 |

| Отметка УГВ | 9,0 | 8,3 | 8,1 | 5,7 | 10,0 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 12,6 | 12,1 | 13,8 | 13,2 |

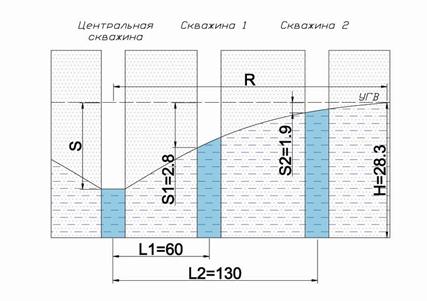

Задание 6 Построить схему и определить коэффициент фильтрации песков, коэффициент водопроводимости водоносного слоя и радиус влияния

Дано

H = 28,3м

Q = 612м

L1 = 60м

L2 = 130м

S1 = 2,80м

S2 = 1,90м

Найти

Кф, Кв, R - ?

Решение

1) ![]()

2) ![]()

3)![]()

![]()

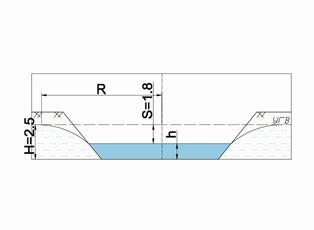

Задание 7 Определить приток воды к совершенной дренажной канаве, отводящей подземные воды грунтового водоносного горизонта (приток воды к канаве с двух сторон)

Дано

H=2,5м

S=1,8м

Кф=13м/сут

L=45м (длина дренажной канавы)

Найти

Q-?

Расчет воды (приток воды с двух сторон) приходящейся на 1п.м. длины канавы равен

![]()

![]()

![]()

![]()

Задание 8 Дать определение и подробную характеристику литомониторинга

Литомониторинг как подсистема мониторинга окружающей среды. Литомониторинг это система наблюдений за состоянием литосферы и литосферными процессами на какой-либо территории. Литомониторинг — организованная с контрольными и прогнозно-диагностическими целями система повторяющихся, заранее спланированных в пространстве и времени наблюдений за динамикой развития геологической среды и ее компонентов, зависящей от природных и техногенных факторов. Данные литомониторинга должны использоваться для контроля (проверки состояния) геологической среды путем сопоставления оценок состояния, структуры, состава и свойств геологической среды, ее компонентов и элементов с системой стандартных (или наблюдавшихся ранее) критериев и показателей. Для осуществления обоснованной системы литомониторинга должны быть последовательно выполнены разработка, классификация и стандартизация основных положений, терминов, видов, способов и средств организации элементов и компонентов геологической среды; зонально-климатических признаков; факторов техногенного воздействия с учетом их характера, интенсивности, регулярности и взаимовлияния; показателей качественного и количественного состояния геологической среды; критериев устойчивости геологической среды; методов и технических средств оценки состояния геологической среды; систем передачи информации в органы контроля и управления; средств совмещения литомониторинга с водным, воздушным мониторингом и др.

Список использованной литературы:

1 Н.Н. Маслов «Основы инженерной геологии и механики грунтов», Москва, 1982.

2 В.П. Ананьев, А.Д. Потапов «Инженерная геология», Москва, 2002.

3 Г.В. Богомолов «Гидрогеология с основами инженерной геологии», Москва, 1966.

4 Л.Д. Лебедев «Инженерная геология» Москва, 1985

Похожие работы

-

Механика Грунтов 2

Задание № 1. Дать название глинистому грунту и определить его механические характеристики. Таблица 1. Вариант Естественная влажность, W Граница текучести WL

-

Экологические проблемы в геофизике

ДОКЛАД на работу «Экологические проблемы в геофизике» студента кафедры геофизики Ахметшина Альберта Маратовича Слайд 1. Моя презентация посвящена решению экологических проблем методами ГИС при разработке месторождений и при геофизических работах.

-

Физические и механические свойства вечномерзлых грунтов

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ. Мерзлый грунт является четырехфазной системой, содержащей минеральные частицы, воздух, воду и лед. Лед цементирует минеральные частицы и придает грунту новые физические и механические свойства. Эти свойства в значительной мере зависят от температуры, величина которой определяет количество незамерзшей воды в грунте, льдистость, прочность льдоцементационных связей и закономерности изменения прочности и деформируемости вечномерзлых грунтов.

-

Построение литологической колонки и генетическая интерпретация разреза на основе полевого описан

Введение. Целью данной работы является проведение комплексных анализов по имеющимся данным разреза скважины №13 и гранулометрического анализа образцов соответствующей скажины, построение литологической колонки и седементационных кривых, восстановка условия осадконакопления и изменений этих условий в течение формирования данного разреза.

-

Инженерная геология механика грунтов основания и фундаменты

Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет транспорта Кафедра “Строительные конструкции основания и фундаменты”

-

Оценка гидрологических условий на площадке строительства и прогноз развития неблагоприятных проц

I. Введение На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей), нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и др. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территорий в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения.

-

Оценка гидрогеологических условий на площадке строительства и прогноз развития при водопонижении

Министерство образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Кафедра геотехники

-

Что такое грунт

Что такое грунт? Грунт- (польск, grunt, от нем. Grund — основа, почва), любые горные породы, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания (включая почвы) и являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека. Грунты могут быть использованы в качестве: оснований зданий и различных инженерных сооружений, материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), среды для размещения подземных сооружений (тоннелей, трубопроводов, хранилищ).

-

Классификация минералов и условия их образования главнейшие породообразующие минералы экзогенно

План. Вариант №6. 1. Классификация минералов и условия их образования: главнейшие породообразующие минералы экзогенного и эндогенного происхождения.

-

Механика грунтов

Основные методы лабораторного определения физических характеристик и коэффициента пористости песчаных слоев грунта. Построение эпюры природного давления на геологическом разрезе. Виды, гранулометрический состав и литологическое описание песчаных грунтов.