Название: Культура СССР в послереволюционный период 1917-1720-е гг

Вид работы: реферат

Рубрика: Исторические личности

Размер файла: 5.59 Mb

Скачать файл: referat.me-141924.pptx

Краткое описание работы: Задачи проекта: - Показать влияние революции на социальную жизнь народа; - Познакомиться с выдающимися деятелями литературы, искусства и кинематографа;

Культура СССР в послереволюционный период 1917-1720-е гг

Задачи проекта:

-Показать влияние революции на социальную жизнь народа;

-Познакомиться с выдающимися деятелями литературы, искусства и кинематографа;

-Показать отношение общественных масс к итогам революции

Пролеткульт (сокр. от пролетарских культурно-просветительских организаций) — массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения, существовавшая с 1917 по 1932 год.

Первая конференция, положившая начало Всероссийскому Пролеткульту, была созвана наркомом по просвещению А. В. Луначарским по решению конференции профсоюзов в сентябре 1917 года.

Идеологами Пролеткульта были А. А. Богданов, А. К. Гастев (основатель Центрального института труда в 1921 году), В. Ф. Плетнёв.

Пролеткульт издавал около 20 периодических изданий, среди которых журнал «Пролетарская культура», «Грядущее», «Горн», «Гудки». Выпустил много сборников пролетарской поэзии и прозы.

Во время II конгресса Коминтерна в августе 1920 года было создано Международное бюро Пролеткульта, выпустившее манифест «Братьям пролетариям всех стран». На него была возложена задача: «распространение принципов пролетарской культуры, создание организаций Пролеткульта во всех странах и подготовка Всемирного конгресса Пролеткульта». Деятельность Международного бюро Пролеткульта широко не развернулась, и оно постепенно распалось.

Пролеткульт, так же, как и ряд других писательских организаций (РАПП, ВОАПП), был расформирован постановлением ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.

Идеология Пролеткульта

Идеологами Пролеткульта были А. А. Богданов, А. К. Гастев (основатель Центрального института труда в 1921 году), В. Ф. Плетнев.

По мнению Богданова, любое произведение искусства отражает интересы и мировоззрение только одного класса и поэтому непригодно для другого. Следовательно, пролетариату требуется создать «свою» собственную культуру с нуля. По определению Богданова, пролетарская культура — динамичная система элементов сознания, которая управляет социальной практикой, а пролетариат как класс её реализует.

Другие теоретики Пролеткульта (пролетарский поэт и один из первых социологов отечественного менеджмента А. Гастев, писатель из рабочих В. Плетнев) рассматривали пролетариат как класс, особенности мировосприятия которого диктуются спецификой каждодневного механистического, стандартизированного труда. Новое искусство должно раскрыть эти особенности посредством поиска соответствующего языка художественного высказывания.

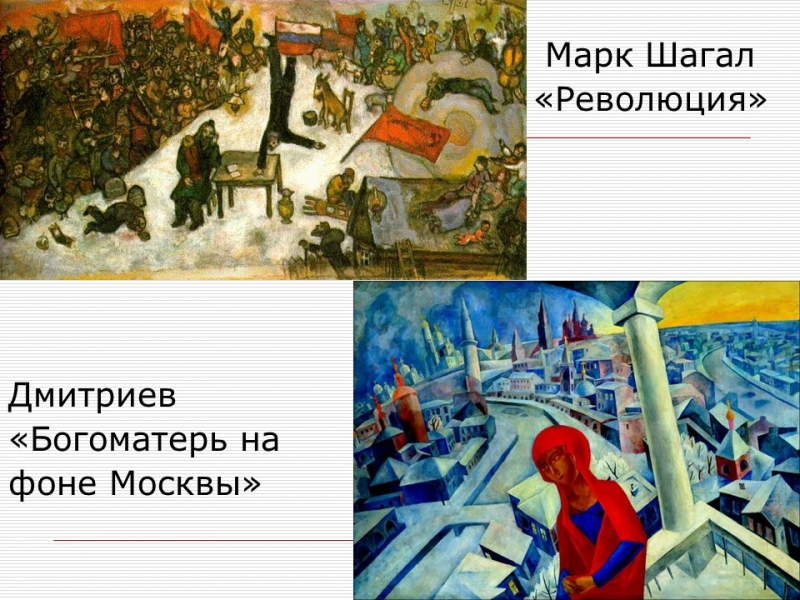

Марк Шагал

«Революция»

Дмитриев

«Богоматерь на

фоне Москвы»

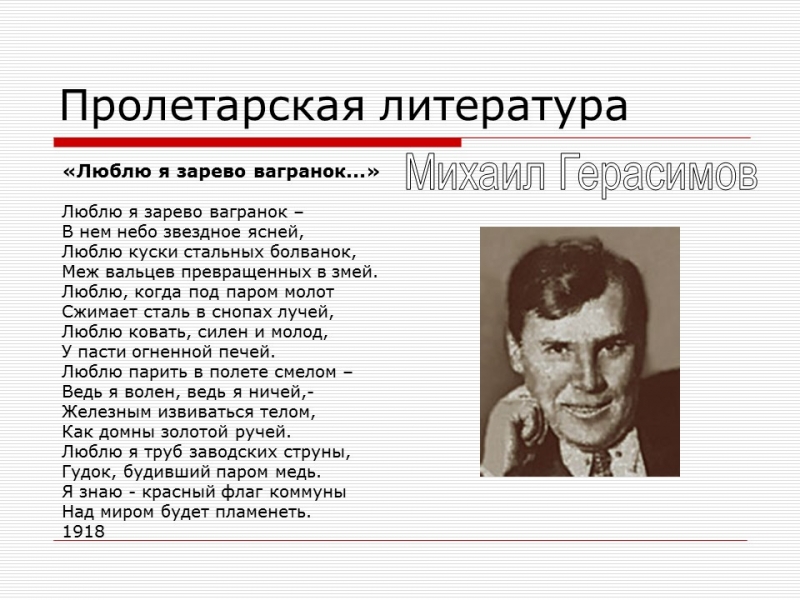

Пролетарская литература

«Люблю я зарево вагранок...»

Люблю я зарево вагранок –

В нем небо звездное ясней,

Люблю куски стальных болванок,

Меж вальцев превращенных в змей.

Люблю, когда под паром молот

Сжимает сталь в снопах лучей,

Люблю ковать, силен и молод,

У пасти огненной печей.

Люблю парить в полете смелом –

Ведь я волен, ведь я ничей,-

Железным извиваться телом,

Как домны золотой ручей.

Люблю я труб заводских струны,

Гудок, будивший паром медь.

Я знаю - красный флаг коммуны

Над миром будет пламенеть.

1918

- РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей — литературно-политическая и творческая организация. Оформилась в 1925 под названием Всероссийской АПП (ВАПП) и объединила основные пролетарские кадры на литературном фронте.

- РАПП представляла собой своеобразную школу воспитания и подготовки кадров пролет-писателей, к-рые, имея опыт практич. участия в борьбе рабочего класса, были еще слабо подготовлены для специально литературно-художественной деятельности.

- Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 РАПП ликвидирована.

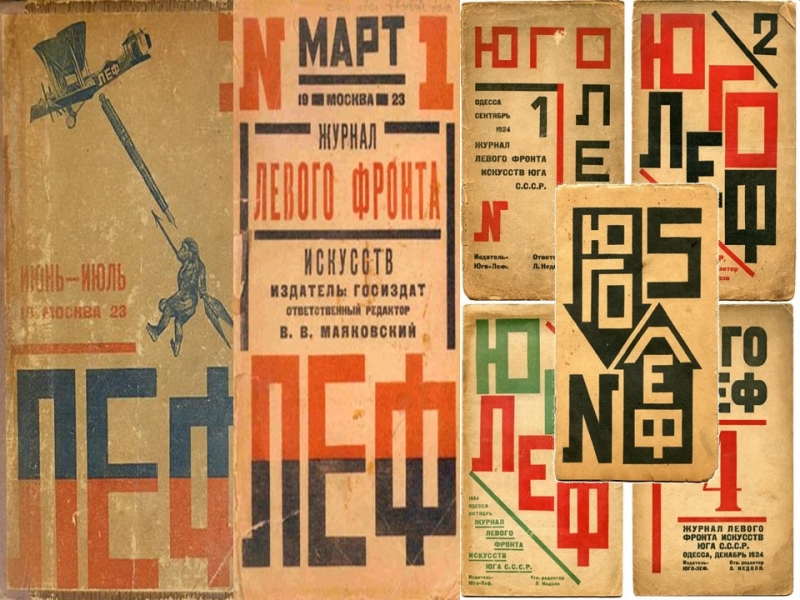

ЛЕФ

ЛЕФ (ЛЕВЫЙ ФРОНТ ИСКУССТВ) — литературная группа, возникшая в конце 1922 в Москве и существовавшая до 1929. Возглавлял ЛЕФ В.Маяковский. Членами группы были писатели и теоретики искусства Н. Асеев, С. Третьяков, В.Каменский, Б.Пастернак (порвал с ЛЕФом в 1927), А. Крученых, П. Незнакмов, О. Брик, Б. Арватов, Н. Чужак (Насимович), С. Кирсанов (начинал в Юго-Лефе, с центром в Одессе), В. Перцов, художники — конструктивисты А.Родченко, В. Степанова, А. Лавинский и др. Близок к Лефу был В. Шкловский, тогда теоретик ОПОЯЗа (Общество изучения поэтического языка).

Сочетая футуризм с новаторством в духе пролеткульта, они выступали с весьма фантастической идеей создания некого «производственного» искусства, которое должно было выполнять в обществе утилитарную функцию обеспечения благоприятной атмосферы для материального производства. Искусство рассматривалось как элемент технического строительства, лишенный личностного начала, вымысла, психологизма и т. д. Творчество представителей ЛЕФ было шире и многогранней провозглашаемых ими идейных позиций.

"Леф" просуществовал недолго. Последний, седьмой, номер вышел в январе 1925. Будучи задуман как периодическое издание, "ЛЕФ" уже с 1924 выходил крайне нерегулярно. Официальная причина закрытия журнала — его нерентабельность.

В 1927 появляется "Новый ЛЕФ", который по виду напоминает еженедельник (48 страниц). Состав редакционной коллегии значительно расширился и пополнился такими именами, как С.Кирсанов, А.Лавинский, Пастернак, Родченко, В.Степанова, Шкловский, Эйзенштейн. В то же время круг авторов значительно сократился, практически ими были только члены редколлегии.

Когда в августе 1928 порывает с "Новым ЛЕФом" Маяковский, вместе с ним покидают журнал Асеев, Брик, Кирсанов, Родченко, Жемчужный. "…мелкие литературные группировки изжили себя…", — так объяснил свой поступок сам В.Маяковский.

Несколько месяцев журнал еще выходит под редакцией Третьякова, но хиреет и "умирает" — уже навсегда.

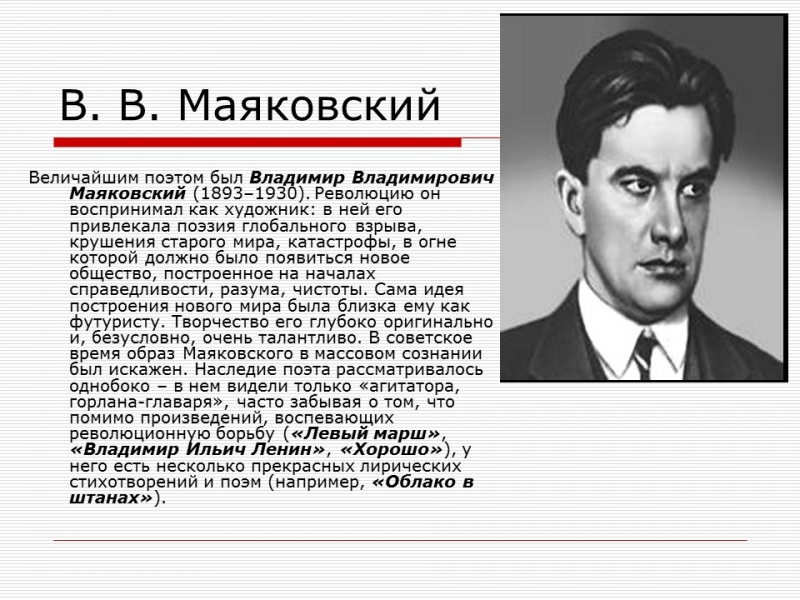

В. В. Маяковский

Величайшим поэтом был Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). Революцию он воспринимал как художник: в ней его привлекала поэзия глобального взрыва, крушения старого мира, катастрофы, в огне которой должно было появиться новое общество, построенное на началах справедливости, разума, чистоты. Сама идея построения нового мира была близка ему как футуристу. Творчество его глубоко оригинально и, безусловно, очень талантливо. В советское время образ Маяковского в массовом сознании был искажен. Наследие поэта рассматривалось однобоко – в нем видели только «агитатора, горлана-главаря», часто забывая о том, что помимо произведений, воспевающих революционную борьбу («Левый марш» , «Владимир Ильич Ленин» , «Хорошо» ), у него есть несколько прекрасных лирических стихотворений и поэм (например, «Облако в штанах» ).

• ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КИНО

• НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КИНОДЕЛА

• АГИТФИЛЬМЫ

Октябрьская рев-ция и кино

- Ленин обращает внимание на то, что кино может применяться как исследовательский инструмент или учебное пособие

«Кинематограф,— писал Ленин,—применяет-

ся систематически для изучения работы луч-

ших рабочих и для увеличения ее интенсив-

ности, т. е. для большего «подгонянья» ра-

бочего.»

- Кино — не только идеологическое явление, но и отрасль хозяйства, в какой-то мере подчиняющаяся общим законам экономики.

- В важнейшем партийном документе, принятом VIII съездом РКП(б) (1919 год)— новой программе партии, — кино упоминается в числе главных средств внешкольного образования. Таким образом, впервые в истории кино упоминается в программе политической партии и впервые в истории становится объектом попечения со стороны государства.

Кинематограф должен быть подчинен интересам трудового народа —

рабочих и крестьян,

должен включиться в работу

по просвещению масс,

должен стать помощником

партии в коммунистическом

воспитании миллионов людей.

- Руководство частной кинопромышленностью было возложено на созданные в течение первой половины 1918 года Московский и губернские кинокомитеты.

- В мае 1918 года Московский кинокомитет преобразуется во Всероссийский с непосредственным подчинением Нарком-просу РСФСР. Председателем комитета назначается старый большевик фотоспециалист Д. И. Лещенко.

- В 1918 — 1919 годах Наркомпрос намечает весьма обширную программу выпуска кинокартин, изложенную А. В. Луначарским и другими деятелями советской культуры в сборнике «Кинематограф».

Уже эти первые шаги показывают размах и разносторонность, с которыми приступило Советское государство к созданию новой, социалистической кинематографии. Однако все возрастающий натиск иностранных военных интервентов на неокрепшую Советскую страну и обострение гражданской войны сорвали эти планы.

Национализация кинодела

27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. В ознаменование этого события Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» был установлен День кино. Он праздновался ежегодно 27 августа. В годы перестройки профессиональный праздник кинематографистов стал называться День кино России.

Презентацию представляли:

Кирьянова Аня

Похожие работы

-

Советская страна в послевоенные годы 1945-1965 гг

Советская страна в послевоенные годы ( 1945-1965 г.г.) В мировой истории и в истории Советского государства послевоенное двадцатилетие – сложный, многогранный по своему значению период. Вторая мировая война как самая рарушительная, явилась важным рубежом в истории XX века, породив глобальные геополитические изменения.

-

Калманович, Моисей Иосифович

Моисе́й Ио́сифович Калмано́вич (1888, село Рыбинское Канского уезда Енисейской губернии — 27 ноября 1937, Москва) — революционер, советский государственный деятель, председатель Госбанка СССР.

-

Пасынков, Фёдор Иванович

Фёдор Иванович Пасынков (1720—1802) — генерал-поручик, флота генерал-цейхмейстер. Биография Из коренных дворян Костромской губернии, сын Ивана Евстафьевича Пасынкова. Родился в 1720 году.

-

Маккарти, Джозеф

Джо́зеф Рэ́ймонд Макка́рти (англ. Joseph Raymond McCarthy; 14 ноября 1908, Гранд-Шут, Висконсин — 2 мая 1957, Бетесда, Мэриленд) — американский сенатор-республиканец.

-

Персоны российской истории 20 века

Руководители Красной Армии в годы гражданской войны - Вацетис, Каменев / Тухачевский, Фрунзе, Блюхер, Егоров, Буденный. Руководитель РВС в годы гражданской войны - Троцкий.

-

Аванесов, Варлаам Александрович

Варлаа́м Алекса́ндрович Аване́сов (Сурен Карпович Мартиросов/Мартиросян, 24 марта (5 апреля) 1884 — 16 марта 1930) — советский государственный деятель.

-

Ролан де Ла Платьер, Жан Мари

Жан Мари Ролан де Ла Платьер (фр. Roland de La Platiere, 1734 — 15 (26) ноября 1793) — французский учёный и политический деятель. Министр внутренних дел в период Великой французской революции в жирондистских правительствах (март — июнь 1792, август 1792 — январь 1793).

-

Барановский, Владимир Львович

Владимир Львович Барановский (20 мая 1882, Казань — 11 сентября 1931) — русский и советский военный деятель. Биография Родился в Казани в семье генерал-лейтенанта Л. С. Барановского. Образование получил в Сибирском кадетском корпусе и Константиновском артиллерийском училище (1902). Из училища выпущен подпоручиком в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду.

-

Червяков, Александр Григорьевич

Алекса́ндр Григо́рьевич Червяко́в (белор. Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў, 25 февраля (8 марта) 1892(18920308) — 16 июня 1937) — советский партийный и государственный деятель.

-

Антипов, Николай Кириллович

Николай Кириллович Антипов (3 (15) декабря 1894—29 июля 1938) — советский государственный, партийный и военный деятель, видный революционер. Член ЦИК СССР 1—7 созывов, член ЦК ВКП(б) (1924—1937), кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) (1924—1925, 1928—1930).