Название: Торможение атмосферой Земли падающих тел

Вид работы: реферат

Рубрика: Физика

Размер файла: 142.59 Kb

Скачать файл: referat.me-341913.docx

Краткое описание работы: ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

Торможение атмосферой Земли падающих тел

ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ

ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

ТЕМА ДОКЛАДА:

Торможение атмосферой Земли падающих тел

Выполнил Ершов Антон

г. БЕРЕЗНИКИ, 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

ТОРМОЖЕНИЕ АТМОСФЕРОЙ ЗЕМЛИ ПАДАЮЩИХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВСТУПЛЕНИЕ

Изучение движения падающих космических тел имеет практическое значение. Существует вероятность неполного сгорания их в атмосфере Земли и попадания в атомные электрические станции и другие жизненно важные объекты.

Одним из основных параметров при описании явления торможения космических тел является температура окружающего воздуха.

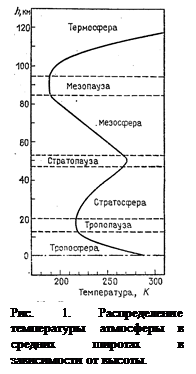

В зависимости от изменения температуры с высотой атмосферу Земли принято делить на пять основных слоёв, или сфер:

- тропосфера,

- стратосфера,

- мезосфера,

- термосфера и

- экзосфера.

На рисунке 1 представлено приближённое распределение температуры земной атмосферы до высоты 130 км.

Ближайший к земной поверхности слой называется тропосферой (от греческого "тропос" - поворот). Она простирается до высот 10 - 11 км в полярных и умеренных широтах и до 14 - 17 км - в тропических. В тропосфере температура резко снижается с высотой: в среднем на 6,5є на каждый километр. В тропосфере сосредоточено более 75% массы всей атмосферы и почти вся содержащаяся в ней влага. Здесь происходит большинство наблюдаемых атмосферных явлений: образование облаков, туманов, осадков, гроз и т.п.

Тропосфера заканчивается тропопаузой - тонким слоем, где температура в среднем составляет около -55єС. Над тропосферой находится стратосфера - слой атмосферы, границы которого располагаются в среднем на высотах 11 и 50 км. От нижней границы стратосферы до высоты около 25 км температура сохраняется почти постоянной (- 55є). Далее, до высоты 46 км, температура растёт приблизительно на 2,8є на километр и в переходном слое (на высотах 46 - 54 км), называемом стратопаузой, достигает примерно 0єС. Рост температуры и ёе высокое значение в стратопаузе объясняется наличием в стратосфере озона, поглощающего значительную долю ультрафиолетового излучения Солнца и создающего тёплый слой.

Над стратосферой, до высоты 90 км, располагается слой атмосферы, называемый мезосферой. В мезосфере наблюдается падение температуры с высотой - в среднем на 3,5є на километр. В мезопаузе (от 80 до 95 км), являющейся переходным слоем от мезосферы к термосфере, температура достигает -88єС и ниже.

Изучение характера движения космических тел, их состава, размеров, цикличности появления необходимо, чтобы не просто созерцать звёздное небо, а оказывать влияние (управлять) событиями такого рода [2].

При движении космического тела в атмосфере Земли существенное значение имеет его состав. Существует несколько классификаций по плотности и структуре:

| Группа |

Средняя плотность, г/см3 |

Предполагаемый состав |

| Астероидные А В С D |

3,7 2,1 1,0 0,6 0,2 |

обыкновенные хондриты* углистые хондриты плотное кометное вещество обычное кометное вещество рыхлое кометное вещество |

| *) - Хондриты - это каменные метеориты плотностью от 2 до 3,7 г/см3 , содержащие округлые зёрна - хондры. Очень тёмные хондриты (из-за присутствия магнетита Fe3 O4 ) называют углистыми. |

||

Торможение атмосферой Земли падающих космических тел - это сложный процесс. Только за счёт мелких метеоритов Земля прибавляет в своей массе 44 тонны каждые сутки [2]. Предпринимались неоднократные попытки описать это явление, но полного его описания до сих пор нет. Для описания этого явления требуются специальный математический аппарат и новые подходы.

В данной работе рассматривается частный случай механического движения шарообразного тела (классическая механика) в упрощённой атмосфере. Реальное явление - явление сложное и противоречивое.

ТОРМОЖЕНИЕ АТМОСФЕРОЙ ЗЕМЛИ ПАДАЮЩИХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ

Постановка задачи

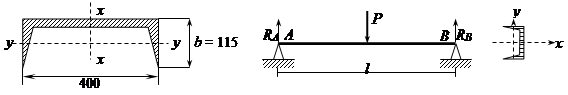

Одним из основных элементов строительных конструкций является балка. Возьмём балку (швеллер №40, последний из ряда, предлагаемого ГОСТом таблиц сортамента) [5]. Определим необходимую кинетическую энергию, необходимую для того, чтобы балка потеряла прочность.

Рассмотрим схему, приведённую на рисунке.

Будем считать, что прямое разрушение балки и есть разрушение конструкции, или нарушение герметичности сооружения.

Разрушение может наступить в случае, если

- превзойдён предел прочности металла, а именно ![]() или

или

- нарушена жёсткость балки, а именно прогиб балки в месте приложения силы ![]() .

.

Так, для консольной балки ![]() , для пролётов

, для пролётов

![]() ,

,

где l - длина балки (положим l = 4 м).

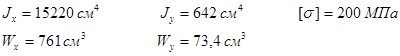

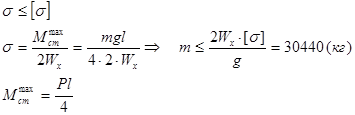

Оценим максимально допустимую нагрузку на балку. Проведём расчёт на прочность и жёсткость.

[3]

[3]

где P - вес груза в центре балки (P = mg, g - ускорение свободного падения),

l = 4 м

![]() - момент сопротивления сечения балки.

- момент сопротивления сечения балки.

Максимальный прогиб

![]()

![]()

Вывод. Итак, максимальная масса, которую может выдержать балка, ![]()

Если же груз падает со скоростью ![]() , то возникают динамические напряжения, которые можно рассчитать по формуле

, то возникают динамические напряжения, которые можно рассчитать по формуле ![]() , где Кд

- динамический коэффициент. Тогда максимально допустимая масса уменьшается:

, где Кд

- динамический коэффициент. Тогда максимально допустимая масса уменьшается:

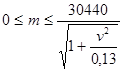

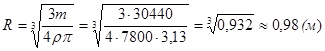

Если предположить, что падающее тело имеет шарообразную форму, то можно оценить радиус шара по формуле:

в случае, если

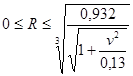

в случае, если ![]() .

.

Если же ![]() , то

, то

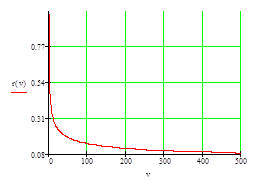

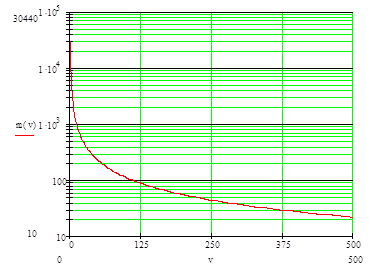

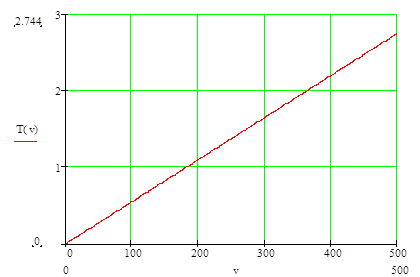

Графики зависимости ![]() и

и ![]() показывают, что с увеличением скорости масса, необходимая для разрушения балки, уменьшается. Так, при

показывают, что с увеличением скорости масса, необходимая для разрушения балки, уменьшается. Так, при

|

График зависимости радиуса космического тела в виде шара от скорости падения на балку.

График зависимости массы космического тела в виде шара от скорости падения на балку.

График зависимости предельной кинетической энергии шара от скорости.

Кинетическая энергия шара под прямой недостаточна для разрушения шара.

Процесс торможения падающих космических тел атмосферой Земли настолько сложен, противоречив и индивидуален, что требует для своего описания решения системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. При движении космического тела в атмосфере скорость и масса убывают. Это приводит к парадоксам. Например,

- кинетическая энергия в начальный момент времени равна

![]() ,

,

- кинетическая энергия тела через время ![]() равна

равна

![]() .

.

Авторы [1, 79] утверждают, что "… метеорное тело тормозится, нагревается, крошится, плавится и испаряется. Но это только внешние признаки!

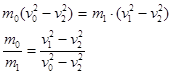

а) Предположим, что от космического тела откололся кусок массой ![]() и летит он со скоростью

и летит он со скоростью ![]() (крошится). Тогда в соответствии с законом сохранения энергии

(крошится). Тогда в соответствии с законом сохранения энергии

![]()

Запишем то же самое в несколько иной форме:

Получается, что ![]() , а

, а ![]() , чего не может быть!

, чего не может быть!

б) Предположим, что кусок массой ![]() испарился, тогда теплота парообразования r

испарился, тогда теплота парообразования r

![]() и

и

![]()

Получается, что ![]() , а

, а ![]() , чего также не может быть!

, чего также не может быть!

Получается, что не так всё просто, как кажется на первый взгляд.

Поэтому ограничимся рассмотрением частного случая, достаточно хорошо изученного типа движения.

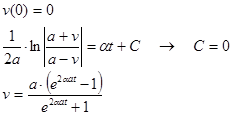

Предположим, что космическое тело при входе в земную атмосферу имеет нулевую скорость. И начинает двигаться в атмосфере под действием силы тяжести, тогда скорость будет изменяться (переменная величина), а масса тела - нет (постоянная величина). Уравнение движения можно будет записать в виде

![]() , где m - масса тела,

, где m - масса тела,

v - скорость движения тела,

α - коэффициент сопротивления воздуха.

Это дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными.

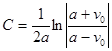

Приведём его к виду, удобному для интегрирования:

![]()

![]() , где

, где ![]() - скорость парашютирования.

- скорость парашютирования.

При ![]() .

.

Если ![]() , тогда

, тогда

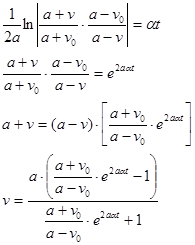

График зависимости скорости падения шара от его начальной скорости.

Это известный факт, который проверен: если начальная скорость тела больше или меньше а, то через некоторое время из-за действия на тело сопротивления воздуха скорость тела становится равной скорости парашютирования. Плотность воздуха меняется с высотой, что приводит к зависимости плотности от высоты и коэффициента α. В данной работе берётся среднее и постоянное значение параметра α.

Возьмём среднее значение ![]() , тогда

, тогда

![]()

По расчётному графику найдём R(100) = 0,15 м, m(100) = 109 кг.

Т.е. если на балку упадёт железный шар диаметром 30 см, то она выдержит, но если диаметр шара будет больше 30 см, то она разрушится, что может привести к аварийной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При описании процесса торможения космических тел атмосферой Земли исследователь сталкивается с противоречиями, которые не позволяют сформулировать проблему одним уравнением. Предлагается решать как минимум две задачи:

1. изменение скорости тела при постоянной массе;

2. изменение массы во времени при скорости тела, равной нулю (это задача термической возгонки [6], где при помощи нагрева поверхности реакционной массы сепарируют металлы, имеющие температуру испарения меньшую, чем температура испарения основного блока; при этом блок закреплён в реторте и имеет скорость, равную нулю).

Изучение торможения космических тел атмосферой Земли имеет большое практическое значение. Для изучения этих процессов потребуется специальное математическое обеспечение. В рамках данного доклада не представляется возможным описать, даже часть тех сложных процессов, которые происходят при торможении атмосферой Земли космических тел. Тем не менее, исследование даже простой модели может дать правильный порядок величин описываемого явления. Можно провести аналогию с моделью математического маятника, которая описывает лишь одно свойство явления - периодичность колебаний и не затрагивает другого свойства - затухания колебаний.

Предполагается, что имеет смысл продолжить в дальнейшем более детальное изучение этого интересного парадоксального явления.

Расчёты были проведены и графики были построены в системе MathCad [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаджанов Л.П. Метеоры и их наблюдение. М.: Наука, 1987.

2. Мосунов А., Максимов А. Вторжение космических тел в атмосферу Земли.

3. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1976.

4. Дьяконов В.П., Абраменкова Н.В. MathCad 8 Pro в математике, физике и Internet.

5. Таблицы сортамента ГОСТ 8240 – 72.

6. Чудинов С.Н. Математическая модель процесса сепарации губчатого титана. Материалы научно-практической конференции ВЗПИ (г. Москва). М., 1992.

Похожие работы

-

Электромагниты и их применение

История открытия и принцип действия магнитного поля. Использование электромагнитов в повседневной жизни. Электромагнитное реле и контакторы. Какова роль сердечника в электромагните. Преимущества дугообразного электромагнита перед прямолинейным.

-

Электрические измерительные приборы

Общее представление об электрических измерительных приборах. Ознакомление учащихся с приборами магнитоэлектрической и электромагнитной систем. Способы работы с мультиметром. Формирование бережного отношения к электрическим измерительным приборам.

-

Гравитон – термин украинский

Гравитоны - это кванты гравитационного поля. М.П. Бронштейн - украинский физик, который в начале 30-х годов решился проквантовать гравитационное поле. Появление термина "гравитон" в 1934 г. в научно-популярной статье Д.И. Блохинцева и Ф.М. Гальперина.

-

Волновая и геометрическая оптика. Дифракция

Раскрытие сути понятия "дифракция", обучение основным способам наблюдения дифракции, ее положительные и отрицательные стороны для человека. Демонстрация опыта, который стал основой для открытия нового явления; установка по измерению длины световой волны.

-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ в ФИЗИКЕ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Им. М.А. Шолохова КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ КУРСА КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ»

-

Исследование релейно контакторной схемы управления ЭП с АД и динамическое торможение

Лабораторная работа №5 Исследование релейно-контакторной схемы управления ЭП с АД и динамическое торможение Цель работы: Практически изучить схему динамического торможения АД с короткозамкнутым ротором в функции времени.

-

Изучение реверсивного магнитного пускателя

Изучение реверсивного магнитного пускателя Цель работы: Научиться собирать схему управления двигателя при помощи реверсивного магнитного пускателя, исследовать работу схемы управления асинхронного двигателя.

-

Исследование релейно-контакторной схемы управления электроприводом с АД и динамическим торможением

Лабораторная работа №5 Исследование релейно-контакторной схемы управления электроприводом с АД и динамическим торможением Цель работы: Практически изучить схему динамического торможения АД с к.з. ротором в функции времени.

-

Особенности изучения темы "Закон Архимеда" в малокомплектных школах

Изучение "Закона Архимеда", проведение опытов по определению архимедовой силы. Вывод формул для нахождения массы вытесненной жидкости и расчета плотности. Применение "Закона Архимеда" для жидкостей и газов. Методическая разработка урока по данной теме.

-

Оптические иллюзии

Городская научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи Научное общество учащихся «Открытие» МОУ «Лицей №1656» Направление: ФИЗИКА