Название: Вентиляция

Вид работы: реферат

Рубрика: Безопасность жизнедеятельности

Размер файла: 34.5 Kb

Скачать файл: referat.me-11246.docx

Краткое описание работы: Микроклимат производственных помещений определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. .

Вентиляция

Микроклимат в производственных помещениях

Микроклимат производственных помещений определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. По этой причине указанные характеристики приняты в качестве нормируемых параметров микроклимата.

Гигиеническое нормирование производственного микроклимата предусмотрено ССБТ и распространяется на рабочую зону, под которой понимается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

Оптимальные и допустимые величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для рабочей зоны производственных помещений устанавливаются в зависимости от тяжести выполняемой работы, периода года и количества избытков явного тепла в помещении.

Оптимальными микроклиматическими условиями считаются такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения реакций терморегуляции, создают ощущение теплового комфорта и способствуют поддержанию высокого уровня работоспособности.

Допустимыми условиями считаются такие параметры микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать преходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжение реакций терморегуляции, не выходящих за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает нарушений здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения и понижение работоспособности.

Поэтому в производственных помещениях должны обеспечиваться по возможности оптимальные параметры микроклимата.

Мероприятия по нормализации микроклимата

Многие производственные помещения на предприятиях рыбного хозяйства отличаются большими размерами, обращением больших масс воды (рыбоконсервные заводы), аэрозолей (рыбокоптильные заводы). Это создает определенные трудности в решении задач нормализации микроклимата, т.е. в обеспечении требований норм к параметрам микроклимата.

Согласно ССБТ с целью нормализации параметров микроклимата следует исключить из технологических процессов работы и операции, сопровождающиеся поступлением в произ Бедственные помещения больших количеств теплого или холодного воздуха, влаги, вредных паров, газов и аэрозолей. При возможности выбора различных вариантов технологических процессов и конструкций производственного оборудования предпочтение следует отдавать тем из них, которые характеризуются наименьшей выраженностью вредных производственных факторов. Большое значение имеет рационализация объемно-планировочных решений производственного помещения. Она должна быть направлена на максимальное ограничение распространения по всему помещению вредных выделений.

Нормализации микроклимата по температуре способствует устройство тамбуров-шлюзов, применение воздушно-тепловых завес у ворот и технологических проемов отапливаемых зданий, изготовление ограждающих поверхностей зданий (стен, потолков, полов) из материалов с оптимальными теплоизолирующими свойствами. В частности, материал покрытия полов в отапливаемых производственных помещениях на постоянных рабочих местах при работе стоя должен иметь коэффициент теплоусвоения не более 7 Вт-К). Для обеспечения чистоты воздуха, выполнения требований норм к его температуре и влажности используются также специальные системы: вентиляции, кондиционирования, отопления. Если с их помощью не удается нормализовать параметры микроклимата, то применяются средства индивидуальной защиты работающих.

Системы вентиляции служат для удаления из помещения загрязненного и (или) нагретого воздуха и подачи в него чистого. Системы кондиционирования воздуха обеспечивают создание и автоматическое поддержание в помещении заданных параметров воздушной среды независимо от меняющихся метеоусловий.

По способу осуществления перемещения воздуха системы вентиляции делятся на естественные и искусственные (механические). Естественная вентиляция обеспечивается за счет гравитационного давления, возникающего вследствие того, что наружный и внутренний воздух имеют разную плотность, либо за счет ветрового давления. При механической вентиляции перемещение воздуха осуществляется вентиляторами. Возможно применение и смешанных систем.

По способу подачи и направлению потока воздуха различают системы вентиляции вытяжные, приточные, приточно-вытяжные и системы с рециркуляцией. Приточная вентиляция создает избыточное давление в помещении, и за счет этого исключается попадание в него загрязненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха извне. Вытяжная вентиляция создает пониженное давление в помещении, и применяется в тех случаях, когда необходимо исключить распространение в данном помещении вредных выделений. Системы с рециркуляцией - это системы, в которых к наружному воздуху примешивается часть вытяжного воздуха из помещения. По способу конструктивного оформления, обслуживаемому объему системы вентиляции делятся на общеобменные, местные и смешанные. Общеобменная вентиляция - система, которая осуществляет циркуляцию (подачу и вытяжку) воздуха во всем помещении и тем самым создает в нем некоторые средние условия микроклимата. Она применяется при равномерном поступлении вредных веществ в воздух всего помещения и при отсутствии каких-то определенных границ у рабочих мест.

Местная вентиляция (вытяжная или приточная) создает требуемые условия только в местах нахождения людей. Конструктивно она может быть выполнена в виде воздушных душей, вытяжных зонтов, отсосов, шкафов.

По назначению системы вентиляции делятся на рабочие и аварийные. Рабочие системы - должны постоянно создавать требуемые параметры микроклимата, аварийные системы включаются при внезапных поступлениях в воздух помещения вредных или взрывоопасных смесей. Как правило, это вытяжные системы.

Естественная вентиляция может быть организованной (аэрация) и неорганизованной (инфильтрация через неплотно закрытые двери, окна, через щели и т. д.). Аэрация осуществляется в заранее установленных пределах (управляемая естественная вентиляция) через специальные проемы (форточки, фрамуги, аэрационные фонари), площади которых рассчитываются. Ее применение дает значительный экономический эффект. В зависимости от конструктивного исполнения аэрация может быть бесканальной и канальной.

Вентиляционные системы должны отвечать ряду специальных требований: не увеличивать пожарную опасность, не создавать повышенного шума, обеспечивать отвод ^ статического электричества; вентиляторы, применяемые во взрыво- и пожароопасных помещениях, должны быть выполнены из материалов, не вызывающих искрообразования.

Методика расчета систем вентиляции и кондиционирования

В расчете и проектировании систем вентиляции можно выделить следующие основные этапы:

1. Выбор типа вентиляции.

2. Определение количества поступающих в помещение вредных выделений (избыточное тепло, влага, вредные пары, газы).

3. Определение необходимого воздухообмена, т.е. количества воздуха, которое необходимо подать в помещение или удалить из него для обеспечения заданных условий микроклимата.

4. Определение параметров технических средств, с помощью которых будет осуществляется выбор электродвигателя для привода вентиляторов, производительности калориферов, размеров устройств для очистки воздуха, размещение воздухораспределительных устройств и др.

Для естественной вентиляции определяются площади вентиляционных проемов, диаметр воздуховодов при канальной естественной вентиляции.

При расчете и проектировании вентиляции наиболее ответственным сложным этапом является определение количества вредных выделений. Существующие для этого формулы носят эмпирический характер и не точны, что естественно, вносит погрешность во все последующие расчеты. Вид формул для расчета количества вредных выделений зависит от вида этих выделений и их источников (таблицы 1, 2).

Таблица 1

| Формулы для расчета количества вредных тепловыделений | |||

| Источник теплоты | Формула для расчета | Примечание | |

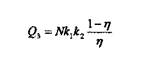

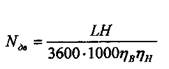

| Электродвигатели |  |

N kl k2η | - номинальная мощность электродвигателя, Вт; -коэффициент загрузки, равный 0,7-0,9; -коэффициент одновременности работы, равный 0,5-1; -КПД электродвигателя при данной нагрузке. |

|

|||

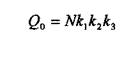

| осветительные приборы | |||

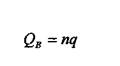

| люди |  |

nq | -количество людей в помещении; -явное количество теплоты, выделяемое одним человеком. При температуре 20°С и тяжелой работе q>>120 Вт, при легкой работе qs90 Вт. |

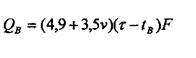

| открытые водные поверхности |  |

V-Т-F- | скорость воздуха над поверхностью воды, м/с; температура воды,°С; площадь поверхности воды, м2 . |

Источник влаги |

Расчетное количество влаги, кг/с |

Примечание |

открытая некипящая водная поверхность |

|

Р - коэффициент массоотдачи; F-площадь поверхности испарения, м2; Рн1, Рн2 - парциальные давления насыщенного водяного пара при определенной температуре воды и воздуха в помещении, Па; РБ - барометрическое давление. Па. |

мокрая поверхность пола |

|

F - площадь мокрой поверхности пола, м2; tc, 1м - температуры воздуха по сухому и мокрому термометрам,°С. |

По известным количествам вредных выделений может быть определен необходимый воздухообмен. Так, если в помещении имеет место выделение избыточного явного тепла, то объем приточного вентиляционного воздуха L (в м/ч) для ассимиляции этого тепла можно вычислить по формуле:

ΣQ- суммарное количество избыточных тепловыделений, Вт;

с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг*К);

tyx - температура уходящего воздуха,°С;

tnp - температура приточного воздуха,°С;

Температура уходящего воздуха определяется как:

![]()

где tp.3 - температура воздуха в рабочей зоне (берется по нормам),°С;

ψ- коэффициент нарастания температуры по высоте помещения, равный 0,5-1,5 °С/м;

Н - расстояние по высоте от пола до центра вытяжных отверстий, м.

Если в помещении выделяется избыточная влага, то необходимый воздухообмен можно вычислить по формуле:

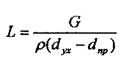

р (dyx -dnp), где G - количество влаговыделений, кг/ч; dyx и dnp - влагосодержание уходящего и приточного воздуха, кг. (на кг сухого воздуха).

В некоторых случаях, оговоренных в нормативных документах, необходимый воздухообмен L определяется по кратности k, показывающей, сколько раз воздух за 1 ч меняется в помещении. В таких случаях L=kV, где V - объем помещения, м3.

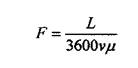

Зная L и допустимые скорости движения воздуха v по воздуховодам, определяем их сечение F (в м2):

3600v где v=6-12 м/с - для магистральных воздуховодов и не более 8 м/с - для ответвлений.

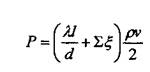

Движение воздуха по воздуховодам сопряжено с преодолением сопротивления трения воздуха о стенки воздуховодов и местных сопротивлений (отводы, тройники, переходники, решетки). Потери давления Р на преодоление этих сопротивлений:

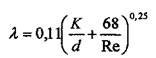

где ג- коэффициент сопротивления трению, равный:

где k - абсолютная шероховатость стенок воздуховодов, мм; 1 - длина воздуховодов, м; d - диаметр воздуховодов, мм;

Σζ- сумма коэффициентов местных сопротивлений; Re - число Рейнольдса. Для стальных воздуховодов К=0,1 мм.

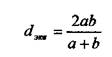

Для воздуховодов прямоугольной формы при расчетах по приведенным выше формулам пользуются понятием эквивалентного диаметра:

где а и b - стороны воздуховода.

Напор Н вентилятора должен быть достаточным для компенсации потерь давления Р и создания некоторого динамического давления Рд на выходе воздуха из вентиляционной сети, т.е. Н==Р+Рд. Величина Рд=рVр2/2 где Vp -допустимая скорость воздушной струи в рабочей зоне (м/с).

По величинам L и Н, пользуясь специальными графиками, подбирают нужный вентилятор, стремясь к тому, чтобы КПД его был максимальным. Мощность электродвигателя (на валу) Мдв (в кВт) для привода вентилятора:

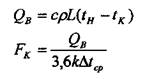

где TiBr|H- КПД вентилятора и привода соответственно, В некоторых вентиляционных системах для подогрева наружного воздуха используют калориферы. Подбор их заключается в определении расхода теплоты QB (Вт/ч) на подогрев воздуха и расчете поверхности нагрева калориферной установки ж (в м) по формулам:

k - коэффициент теплопередачи калорифера, Вт^м^К);

Δtcp - разность температур теплоносителя калорифера (пар, вода) и воздуха,°С.

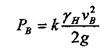

При расчете естественной вентиляции сначала находят располагаемое давление (гравитационное или ветровое, или их сумму). При ветре давление РВ в плоскости вентиляционных фрамуг

где k - аэродинамический коэффициент, равный для области повышенных давлений 0,75-0,85; пониженных - 0,4-0,45;

Ун - удельный вес наружного воздуха, НУмЗ; VB - скорость ветра, м/с.

Перепад давлений АР в плоскости фрамуг.

Необходимая площадь вентиляционных фрамуг рассчитывается как

где μ- коэффициент расхода, зависящий от конструкции фрамуг и угла открытия створок, равный ОД 5-0,65.

Общая величина гравитационного давления Рг, под влиянием которого также может происходить естественный воздухообмен в производственных помещениях:

![]()

где Н - расстояние между центрами нижнего и верхнего рядов вентиляционных отверстий; Ун, Ув - удельный вес наружного и внутреннего воздуха соответственно, Н/м3

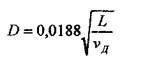

При канальной естественной вентиляции диаметр трубы дефлектора ориентировочно можно определить по выражению:

где УД - скорость воздуха в трубе дефлектора, равная половине скорости ветра, м/с.

Подбор кондиционеров осуществляется таким образом, чтобы их производительность по воздуху, холоду и теплу обеспечивала создание требуемых условий микроклимата в обслуживаемых помещениях.

Похожие работы

-

Метеорологические условия на промышленных предприятиях

Основные понятия и определения. Нормирование метеорологических условий. Защита от не нормальных метеорологических условий.

-

Влияние метеорологических условий на организм человека

В организме человека непрерывно протекают окислительные процессы, сопровождающиеся образованием тепла. Вместе с тем непрерывно происходит и отдача тепла в окружавшую среду.

-

Параметры метеорологических условий и факторы, влияющие на микроклимат производственных помещений

Метеорологические условия производственных помещений характеризуются температурой, влажностью, скоростью движения воздуха и интенсивностью теплового излучения.

-

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха

Период года. Категория работ. Температура. Относительная влажность,%.

-

Микроклимат рабочей зоны как фактор опасного и вредного воздействия. Опасность переохлаждения и

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ пм-пу РЕФЕРАТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА «Микроклимат рабочей зоны как фактор опасного и вредного воздействия. Опасность переохлаждения и перегрева организма человека. Нормы допустимых и оптимальных значений параметров микроклимата, методы и средства их нормализации при работах в помещениях и за их пределами».

-

Охрана труда применительно к отделу "Маркетинг" Дома книги "Молодая гвардия"

Правовые и организационные вопросы охраны труда. Микроклимат в производственных помещениях. Система вентиляции и кондиционирования воздуха. Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека. Рациональное освещение производственных помещений.

-

Микроклимат производственных помещений

Производственное помещение – замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно или периодически осуществляется трудовая деятельности людей.

-

Метеорологические условия производственной среды

Температура в производственных помещениях. Тепловое излучение. Средства снижения тепловыделений.

-

Микроклимат на производстве

Микроклимат как фактор создания благоприятных условий труда. Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата. Терморегуляция организма человека. Особенности нормирования показателей микроклимата. Основные меры обеспечения норм микроклимата.

-

Микроклимат производственных помещений

Метеорологические условия рабочей среды (микроклимат). Параметры и виды производственного микроклимата. Создание требуемых параметров микроклимата. Системы вентиляции. Кондиционирование воздуха. Системы отопления. Контрольно-измерительные приборы.