Название: Связь индекса напряженности регуляторных систем и других показателей сердечного ритма со специальной работоспособностью

Вид работы: реферат

Рубрика: Физкультура и спорт

Размер файла: 58.1 Kb

Скачать файл: referat.me-346732.docx

Краткое описание работы: Поиск простых и доступных способов определения максимально возможного уровня результатов, которого может добиться человек при занятиях спортом, - актуальная и нерешенная проблема физиологии физического воспитания.

Связь индекса напряженности регуляторных систем и других показателей сердечного ритма со специальной работоспособностью

лыжников-гонщиков

Старший научный сотрудник А.А. Богатов, Институт возрастной физиологии РАО, Москва

Введение. Поиск простых и доступных способов определения максимально возможного уровня результатов, которого может добиться человек при занятиях спортом, - актуальная и нерешенная проблема физиологии физического воспитания.

Состояние регуляции - один из ведущих факторов, обусловливающих рабочие возможности человека [10, 11]. Получить представление о состоянии регуляторных систем организма позволяет анализ математических показателей сердечного ритма [1, 4 - 6, 12]. Для выявления качественных изменений состояния регуляторных систем Р.М. Баевский [1] предложил градации изменения хронотропной функции сердца по величине индекса напряженности (ИН).

Установлено, что в группе нетренированных лиц с высокими значениями PWC170 напряженность регуляторных систем меньше, чем в группе с низкой PWC170, и с ростом тренированности происходит снижение ИН [2, 3, 7 - 9].

Критерием физической работоспособности в области спортивной деятельности служит ее технический результат [13].

Целью настоящего исследования было изучение связи индивидуальных значений ИН в разные периоды годичного тренировочного цикла с результатами соревнований лыжников-гонщиков.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 35 юношей 17-18 лет, имеющих 2-й и 3-й разряды по лыжным гонкам и занимающиеся в одной учебно-тренировочной группе. Средний рост испытуемых составил 174,33 ± 3,74 см, вес - 66,6 ± 7,02 кг. Наблюдения проводились в течение одного года во время переходного (май), подготовительного (октябрь) и соревновательного (февраль) периодов годичного тренировочного цикла. Все испытуемые были практически здоровы, не страдали хроническими, острыми респираторными и другими заболеваниями и были допущены к учебно-тренировочным занятиям врачами республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Обследование проводилось после дня отдыха недельного тренировочного цикла.

Для определения показателей ритма сердца, по которым оценивали уровень напряженности регуляторных систем, использовали метод кардиоинтервалографии, предложенный В.В. Париным и Р.М. Баевским [6].

В состоянии относительного покоя после 10-минутного отдыха в положении лежа проводили запись ста последовательных кардиоинтервалов во втором отведении кардиограммы. Регистрацию сердечной деятельности осуществляли на электрокардиографе ЭК1Т-03М при скорости лентопротяжного механизма 25 мм/с. Длительность кардиоинтервалов определяли вручную. Строили гистограммы, из которых выводили следующие показатели: мода (Мо), амплитуда моды (АМо), вариационный размах (DХ). ИН рассчитывали по формуле:

![]() .

.

Работоспособность спортсменов оценивали по результатам, показанным на городских соревнованиях - лыжных гонках на 10 и 5 км. Корреляционный анализ проводился с помощью стандартной программы на ЭВМ.

Результаты и обсуждение. Корреляционный анализ показал наличие достоверных связей между индивидуальными значениями ИН в разные периоды годичного тренировочного цикла и результатами лыжных гонок на 10 и 5 км.

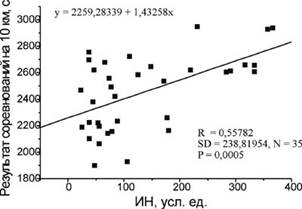

Рис. 1. Связь между ИН в переходном периоде годичного тренировочного цикла и результатами соревнований на 10 км

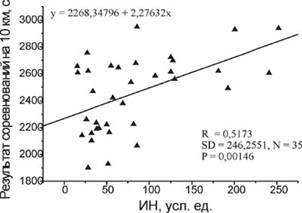

Так, теснота корреляции между значениями ИН юношей в переходном периоде и результатами соревнований на 10 и 5 км составила 0,55782 и 0,60477 (p < 0,001) соответственно. Несколько ниже коэффициенты корреляции между величинами ИН в подготовительном периоде и временем преодоления лыжных дистанций на 10 (r = 0,5173) и 5 км (r = 0,3667, p < 0,05). Как свидетельствуют линии регрессии, представленные на рис. 1 и 2, чем ниже ИН лыжников в переходном и подготовительном периодах, тем быстрее они справляются с дистанцией 10 км. Эти связи отражаются корреляционной зависимостью и описываются соответствующими уравнениями регрессии.

Таким образом, индивидуальные значения (ИН) спортсменов в переходном и подготовительном периодах связаны с результатами лыжных гонок на 10 и 5 км. Зная индивидуальную величину ИН и подставив ее в уравнение регрессии, можно с достаточной степенью достоверности рассчитать вероятный результат соревнований.

Наличие более высоких достоверных связей обнаружено при составлении множественных корреляционных зависимостей показателей кардиоинтервалографии в переходном и подготовительном периодах с результатами лыжных гонок на 10 и 5 км. Коэффициенты множественной корреляции между математическими показателями сердечного ритма в переходном периоде и результатами лыжных гонок на 10 и 5 км составили 0,606 (r2 = 0,367, SD = 244,23) и 0,627 (r2 = 0,393, SD = 177,55) соответственно. Уравнения множественной регрессии имеют следующий вид:

T10 = 2557,63 - 708,12Мо - 3,11АМо + 1416,08DX + 2,41ИВР - 1,55ИН;

T5 = 1490,22 - 232,22Мо - 4,18АМо + 239,78DX + 0,02ИВР + 1,63ИН,

где T10 и T5 - расчетное время прохождения дистанции лыжной гонки на 10 и 5 км соответственно.

Рис. 2. Связь между ИН в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла и результата ми соревнований на 10 км

Подставив индивидуальные значения математических показателей ритма сердца в приведенные уравнения регрессии, можно с достаточной степенью достоверности рассчитать вероятный результат соревнований на 10 и 5 км.

Теснота множественной связи показателей кардиоинтервалографии в подготовительном периоде и результов соревнований на 10 (r = 0,524) и 5 км (r = 0,442) несколько ниже.

Таким образом, определение математических показателей сердечного ритма позволяет с достаточной степенью достоверности уже в переходном периоде прогнозировать вероятный результат, которого может добиться спортсмен.

Выводы

1. Индивидуальные значения ИН лыжников в течение годичного тренировочного цикла коррелируют с результатами соревновательной деятельности.

2. Определение математических показателей сердечного ритма позволяет на любом этапе годичного цикла прогнозировать результат, которого может добиться спортсмен.

Список литературы

1. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. - М.: Медицина, 1979. - 298 с.

2. Бачу Г.С., Филявич А.Е., Николаевская Ю.А. Электро-, поли-, интервалокардиография у спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1989, с. 89 -91.

3. Дутов В.С., Северин А.Е., Шастун С.А., Шастун А.С. Динамика показателей сердечного ритма во время выполнения ступенчато возрастающей нагрузки на велоэргометре у обследуемых с различными уровнями физической работоспособности // Теория и практика физ. культуры. 1997, № 4, с. 14 - 15.

4. Жемайтите Д.И. Возможности клинического применения автоматического анализа ритмограмм. Вильнюс, 1972. - 215 с.

5. Меерсон Ф.З. Адаптация, дезадаптация и недостаточность сердца. - М.: Медицина, 1978. - 251 с.

6. Парин В.В., Баевский Р.М. Математические методы анализа сердечного ритма. - М.: Наука, 1968. - 173 с.

7. Парышкин Ю.А., Аксенов В.В. Динамика математико-статистических показателей сердечного ритма у лыжниц-гонщиц // Теория и практика физ. культуры. 1985, № 1, с. 17.

8. Ритм сердца у спортсменов / Под общ. ред. Р.М. Баевского, Р.Е. Мотылянской. - М.: ФиС, 1986. - 144 с.

9. Солодков А.С., Морозова О.В. Адаптационно-компенсаторные нарушения у детей-инвалидов и их коррекция средствами физической культуры // Теория и практика физ. культуры. 1999, № 1, с. 45 - 47.

10. Сонькин В.Д. Энергетика оздоровительных упражнений // Теория и практика физ. культуры. 1991.

11. Сонькин В.Д. Метаболические и гомеостатические факторы мышечной работоспособности // Тез. докл. Всерос. конф.: Прикладные аспекты исследований скелетных, сердечных и гладких мышц. Пущино, 1996, с. 50 - 51.

12. Шлык Н.И. Сердечный ритм и центральная гемодинамика при физической активности у детей. - Ижевск: Филиал изд-ва Нижегородского ун-та, 1991. - 418 с.

13. Шпагин Ю.А. Общее определение и структура понятия "физическая работоспособность человека" // Вопросы общей и специальной работоспособности спортсмена.

Похожие работы

-

Динамика вегетативных функций при адаптации к физическим нагрузкам

Адаптация - одно из основных свойств живых организмов, обеспечивающее существование организма в различных условиях среды и при физических нагрузках.

-

Влияние уровня двигательной активности на формирование функциональных систем

Оценка адаптационных возможностей и резервов организма учащихся представляет одну из сложных проблем современной физиологии, медицины, педагогики в связи со значительным возрастанием учебных нагрузок.

-

Исследование реакции сердечно-сосудистой системы на использование различных циклических средств подготовки

В подготовке лыжников-гонщиков используются разнообразные циклические средства, основные из которых - бег по пересеченной местности, кросс с имитацией, передвижение на лыжероллерах, лыжах различными стилями (коньковый ход, классический ход).

-

Гендерные особенности вегетативных реакций на умственную нагрузку студентов с высоким уровнем физической активности

Высокий уровень повседневной физической активности характеризуется изменением вегетативного баланса в сторону преобладания парасимпатического тонуса. Для тренированных лиц характерна относительная брадикардия в покое и при физических нагрузках.

-

Динамика показателей сердечного ритма во время выполнения ступенчато возрастающей нагрузки на велоэргометре

Целью исследования было изучение влияния уровня физической работоспособности на показатели кардиоритмо-граммы.

-

О некоторых особенностях адаптации сердечно-сосудистой системы младших школьников, занимающихся физкультурой

Современные условия жизни детей в больших городах ведут к недостаточному пребыванию их на свежем воздухе. Это неблагоприятно сказывается на здоровье детей и приводит к снижению сопротивляемости организма.

-

Актуальные проблемы детской спортивной медицины

Особенности современных социально-экономических и экологических условий жизни населения России выдвигают новые и привлекают внимание к старым проблемам физического воспитания и спортивного совершенствования детей, подростков, юношей и девушек.

-

Комплексный контроль в системе подготовки юных конькобежцев

Важным компонентом общей системы подготовки юных спортсменов, во многом определяющим эффективность работы специализированных ДЮСШ, центров олимпийской подготовки и других, является комплексный контроль.

-

Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические характеристики у спортсменов циклических видов спорта

Изучение сердечного ритма у спортсменов циклических видов спорта необходимо для понимания физиологических механизмов адаптации сердца к физическим нагрузкам в условиях его гиперфункции и для правильной клинико-прогностической оценки полученных данных.

-

Эффективность применения программы психофизической регуляции в занятиях с лицами разного возраста

Среди различных качеств организма одно из ведущих - способность к психофизической регуляции (пфр), которая используется в целях мобилизации резервных возможностей организма.