Название: Особенности обучения основам здоровьесбережения в неспециализированном вузе

Вид работы: реферат

Рубрика: Физкультура и спорт

Размер файла: 107.01 Kb

Скачать файл: referat.me-346867.docx

Краткое описание работы: Проведенные исследования выявили негативную тенденцию, связанную с существованием у студентов качественных различий между представлениями о факторах, обеспечивающих индивидуальное здоровье человека, и их практической реализацией.

Особенности обучения основам здоровьесбережения в неспециализированном вузе

Кандидат педагогических наук, доцент К.Г. Габриелян Доктор биологических наук Б.В. Ермолаев Доктор биологических наук, профессор И.О. Кутателадзе, Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Москва Московский государственный открытый университет, Москва

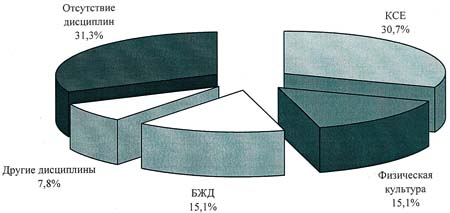

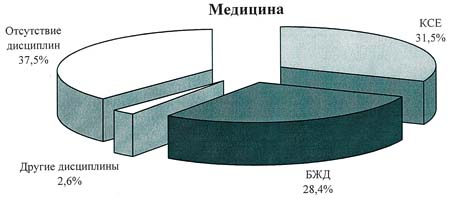

Выявив распределение предметов, информирующих студентов по вопросам индивидуального здоровья человека, мы обнаружили существенный разброс дисциплин, ведущими среди которых являются "физическая культура", "концепции современного естествознания" (КСЕ) и "безопасность жизнедеятельности" (БЖД) (рис. 1). КСЕ и БЖД превалируют и в формировании взглядов студентов на вопросы, смежные с проблемой индивидуального здоровья (рис. 2), при полном отсутствии профильной дисциплины - "физической культуры".

Проведенные в Московском государственном открытом университете исследования выявили негативную тенденцию, связанную с существованием у студентов качественных различий между представлениями о факторах, обеспечивающих индивидуальное здоровье человека, и их практической реализацией. В исследовании приняли участие 150 студентов 2-го курса (59 юношей и 91 девушка, средний возраст - 18,1 года), обучающихся по специальности "мировая экономика" и "юриспруденция".

Результаты анонимного исследования показали, что у студентов в подавляющем большинстве отмечается адекватное представление о составляющих индивидуального здоровья: позитивном влиянии регулярной двигательной активности (98,7%); воздействии рационального питания (94%); соблюдении индивидуального режима дня (продолжительность сна, режима труда и отдыха и т.д.) (86,3%); отсутствии вредных привычек, например курения (98%). Высокие значения всех перечисленных факторов показывают сформировавшуюся в общественном сознании иерархию системы ценностей, связанных с индивидуальным здоровьем.

При существующем соглашении о значимости факторов, определяющих сохранение и укрепление индивидуального здоровья, наблюдается существенная диссоциация результатов в вопросе их практической реализации. Регулярно тренируются 38% студентов; считают свое питание рациональным 37,2%; соблюдают режим дня 13,6%; не курят - 58%.

С одной стороны, существующее различие между декларацией указанных факторов и их практической реализацией указывает на значительные резервы возможной утилизации уже наличествующих у студентов представлений и знаний об индивидуальном здоровье (его позитивных и негативных аспектах). С другой стороны, это различие предопределило значимость проблемы расстановки акцентов в образовании студентов по "физическому воспитанию и индивидуальному здоровью" в русле выявления глубинных причин зафиксированной диспропорции и, соответственно, конкретных подходов к решению этой проблемы в методическом плане.

Выявленные тенденции усугубляются некоторыми социальными причинами. Индивидуальные и общественные нормы в отношении здоровья, а также распределение баланса ответственности за здоровье личности между нею и государством в России и СССР намного отстали от мировых стандартов. Установлено, что и сама по себе ценность здоровья носит не фундаментальный, а инструментальный характер. Здоровье зачастую является дополнительным жизненным ресурсом, средством для достижения других, более значимых целей. Однако социологические исследования показывают улучшение нормативных представлений относительно здоровья в последние годы. Забота о здоровье становится элементом имиджа преуспевающих, серьезных деловых людей, качественной характеристикой любого профессионала. Вместе с тем ценность здоровья в нормативных представлениях повысилась, но не стала фактом сознания, осталась на уровне моды: реальное самосохранительное поведение не претерпело существенных изменений: по-прежнему много пьющих и курящих, нарушающих режим сна, отдыха и двигательной активности, не заботящихся о правильном питании и т.д. [3].

Рис. 1. Основные источники знаний студентов в области индивидуального здоровья

В этом ключе оценивалось соотношение нескольких групп факторов, определяющих уровень здоровья и продолжительность жизни человека. Результаты исследования показали, что иерархия значимости четырех выделенных групп факторов у студентов представляется следующей: группу факторов, условно названную "Индивидуальный образ жизни" студенты ставят на первое место (33,2%); за ней следуют факторы "Окружающая среда" (29,2%), "Наследственность" (22,2%) и группа факторов "Медицина" (15,4%). Полученные результаты существенно отличаются от общепризнанной медико-биологической обусловленности вкладов каждой группы факторов в индивидуальное здоровье: "Индивидуальный образ жизни" - 50%, "Окружающая среда" - 20%; "Наследственность" - 20% и "Медицина" - 10% [2].

При всей условности предлагаемого деления необходимо отметить, что важность фактора, отвечающего за индивидуальный образ жизни, явно недооценена, все остальные факторы переоценены. Указанные диспропорции связаны со слабой ориентацией студентов на собственные усилия в поддержании своего здоровья, которые принято считать важной характеристикой прогноза адаптационных ресурсов человека, а значит, и его психосоматического здоровья.

Основной особенностью применения здоровьесберегающих технологий в неспециализированном вузе является разработка научно-методических подходов, решающих двуединую задачу обучения самосохранительному поведению и активации мотивационной составляющей в перспективе непрерывности образования. Причем средства и методы решения поставленных проблем могут быть сугубо педагогическими. Так, решающим направлением здоровьесберегающего образования является научное обоснование (медико-биологических, психологических и социальных механизмов, в том числе и философских аспектов) известных, исторически апробированных и новых систем оздоровительной физической культуры, например циклической аэробики и аэробики в зале, шейпинга, бодибилдинга, калланетики, ушу, йоги, спортивных игр и единоборств и т.д. Вовлечение студентов в систему оздоровительной физической культуры (спорта) инициирует повышение грамотности и информированности в вопросах потенциальных составляющих здорового образа жизни: системы питания, психорегуляции, внетренировочных факторов воздействия на организм, способов диагностики, контроля и самоконтроля занимающихся и, как следствие, повышения доли "собственных усилий" в формировании индивидуального здоровья. Результаты наших исследований показали, что регулярно тренирующиеся студенты фактору "Индивидуальный образ жизни" отводили 37,3%, а нетренирующиеся - лишь 30,7%.

При разработке конкретных методик, оздоровительных техник и технологий (в том числе и психотехник), предназначенных для реализации в практической педагогической деятельности, продуктивное воплощение нашли следующие принципы: творческого характера обучения и развития; совместной деятельности и общения как основного средства обучения; активного деятеля; соотношения исполнительной и познавательной деятельности; роли социокультурного контекста и т.д.

Программа обучения студентов основам здоровьесбережения, формирования культуры самосохранения, воспитания активности в отношении здоровья - открытый, творческий процесс, ограниченный ценностными ориентирами общества и доминирующими мировоззренческими установками. Он определяется уровнем развития современных систем оздоровительной физической культуры, кинезиологических технологий и рядом субъективных факторов (в том числе взаимосвязью культивируемых систем оздоровительной физической культуры и индивидуальных особенностей личности студента, квалификацией и личностью преподавателя и т.д.).

Рис. 2. Основные источники образования студентов в областях знаний, связанных с индивидуаль ным здоровьем

Похожие работы

-

Динамика физической подготовленности студентов железнодорожного вуза

Целевая установка подготовки в вузе высококвалифицированных специалистов - обеспечение уровня здоровья и профессионального долголетия как системообразующих факторов успешной и счастливой жизни.

-

Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной мотивации студентов к физической активности

Известно, что состояние психических процессов человека, в том числе мотивация, рассматривается как одно из важнейших условий, непосредственно влияющих на эффективность различных видов деятельности, включая физическую активность в ее широком понимании.

-

Особенности характера студентов - легкоатлетов и баскетболистов

Проблема исследования особенностей характера студентов - легкоатлетов и баскетболистов - в литературе по психологии нет единого мнения относительно существования различий между чертами характера спортсменов.

-

Профессиональная подготовка студентов ФФК средствами гимнастики

На основе личностно ориентированного подхода к организации целостного педагогического процесса обучения будущих учителей физической культуры, можно предложить следующую схему их образования на примере учебного предмета "Гимнастика".

-

Валеология: проблема, воспитание и образование студентов в техническом вузе

В настоящей работе определена цель: изучить организацию валеологических подходов при формировании основ здорового образа жизни студентов I курса, занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах.

-

Программное обеспечение преемственности подготовки специалистов по физической культуре и спорту в системе "колледж-вуз"

Для реализации "вектора движения вверх" в образовательном пространстве смежные системы разных уровней должны обеспечивать преемственность образования, способствующего профессиональному росту личности.

-

Теоретические основы методики тактико-технической подготовки тренеров по борьбе

Подготовка тренеров в вузе на практике осуществляется, как правило, на основе объяснительно-иллюстративного метода обучения, когда студент осваивает общие биомеханические закономерности выполнения приемов.

-

Плавание как учебная спортивная и педагогическая дисциплина

Целью данного исследования явилось обоснование оптимальной структуры и содержания преподавания теории и методики плавания с углубленным курсом специализации в педагогическом вузе.

-

Должностная инструкция на преподавателя кафедры "Физвоспитание"

Должностная инструкция содержит следующее:Планирование, организацию и проведение теоретических и практических учебных занятий по физическому воспитанию.

-

Экзаменационный стресс как один из факторов развития близорукости у студенческой молодежи

Среди всех видов заболеваемости студентов особое место занимает нарушение зрения. Известно, что офтальмологическая близорукость занимает второе место по инвалидности и является социально значимой проблемой.