Название: Индуктивно-связанная плазма

Вид работы: контрольная работа

Рубрика: Химия

Размер файла: 87.95 Kb

Скачать файл: referat.me-368278.docx

Краткое описание работы: Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой как простой и точный метод качественного и количественного анализа. Возбуждение и ионизация с последующим переходом в стабильное состояние. Интенсивность испускания волны данной длины.

Индуктивно-связанная плазма

Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Дальневосточный федеральный университет

Химический факультет

Кафедра аналитической химии и химической экспертизы

Тема:

«Индуктивно-связанная плазма»

Выполнил:

Студент 042гр

Остапенко Дмитрий Сергеевич

Руководитель:

К.х.н. доцент Черняев А.П.

Владивосток, 2010г.

Оглавление

Введение

Атомизация пробы

Возможности метода

Устройство оптической системы

Пробоподготовка и анализ проб

Литература

Введение

Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой это весьма популятный, простой и точный метод анализа. Суть его в том, что при возбуждении и ионизации с последующим переходом в стабильное состояние каждый элемент Периодической Таблицы испускает квант света с определенной длиной волны. Соответственно, определяя длину волны, можно провести качественный анализ, а определяя интенсивность испускания волны данной длины – количественный. Отсюда еще одно важное достоинство атомно-эмисионной спектроскопии – оба этих анализа выполняются одновременно.

Возможности метода

Метод ICP AES предназначен для определения преимущественно металлов и металлоидов. Выделяется своей экспрессивностью, удобством и простотой использования. Отлично подходит для анализа воды на металлы в.т.ч. и тяжелые. Также можно успешно анализировать различные геологические породы, биологические объекты. Достаточно хорошо получаются анализы сплавов, хотя тут могут возникнуть трудности, связанные с наличием и процентным содержанием некоторых металлов, но они обычно устраняются пробоподготовкой и методикой проведения анализа.

Атомизация пробы

Современными источниками атомизации и возбуждения служат индуктивно-связанная плазма, плазма постоянного тока, а также микроволновая плазма с емкостной или индуктивной связью.

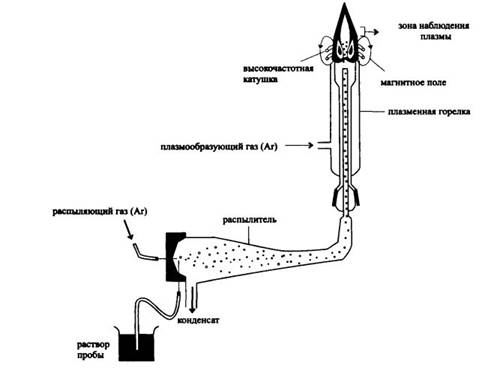

Чаще всего применяют индуктивно-связанную плазму. Основными узлами данного прибора являются: система подачи пробы, распылитель, узел атомизации пробы (кварцевая горелка с плазмой), оптическая камера, и собственно детектор.

Несколько более подробно остановимся на узле атомизации.

Устройство плазменной горелки:

Плазменная горелка состоит из трех концентрических кварцевых трубок, непрерывно продуваемых аргоном. Верхняя часть горелки помещена внутрь катушки индуктивности высокочастотного генератора (обычно 27,12 или 40,68 МГц). Высокочастотная аргоновая плазма инициируется с помощью искрового разряда. При этом аргон частично ионизируется, в нем возникают свободные носители заряда. Затем в электропроводящем газе инициируется высокочастотный ток, вызывающий дальнейшую лавинообразную ионизацию газа. Ввиду малого сопротивления плазмы она быстро нагревается до 6000-10000 К без прямого контакта с электродами. В центральный канал горелки в виде аэрозоля поступает раствор пробы. При этом стабильность плазмы не нарушается. В плазме происходит высушивание пробы, диссоциация на атомы, ионизация и термическое возбуждение образующихся атомов и ионов.

Ввиду относительно долгого пребывания пробы в плазме и высоких температурах, условия возбуждения близки к оптимальным. Химические матричные эффекты в ICP обычно довольно низки. По этим причинам пределы обнаружения весьма малы.

Дополнительным достоинством метода является возможность плавно регулировать условия атомизации и возбуждения. Поэтому при анализе методом ICP можно подобрать «компромиссные» условия, обеспечивающие одновременное определение множества элементов. Таким образом, ICP-АЭС – типичный многоэлементный метод анализа. Диапазон линейности градуировочного графика достигает пяти-шести порядков (на практике обычно используют 3-4 порядка). Воспроизводимость тоже весьма высока.

Недостатком метода является очень большой расход аргона. Он достигает 10-30л/мин для плазмообразующего газа ( в зависимости от типа горелки и марки спекрометра) и 1-2л/мин для газа-носителя. Также требуется аргон чистотой не менее 99,99%.

Устройство оптической системы

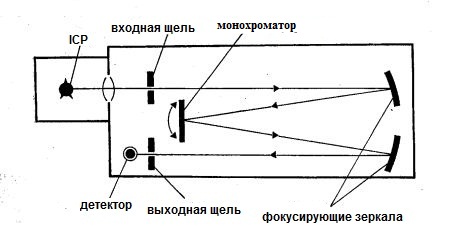

В принципе сама суть того, как обрабатывается пучок света, несложна. Через входную щель он поступает в оптическую камеру, где проходит 1 или несколько фокусирующих зеркал, попадает на монохроматор, далее преобразованный пучок света вновь проходит через фокусирующие линзы и попадает на детектор.

Особого внимания заслуживает монохроматор. В современных приборах в основном используются дифракционные решетки и решетки Эшелле. Свет, попадая на монохроматор, разлагается на монохроматические пучки, которые далее проходя через специальную систему линз попадают на детектор. В более ранних версиях ICP применялись системы со сканирующим монохроматором, определение элементов происходило последовательно, с накоплением сигнала. Рабочий диапазон 220-800нм. При вакуумируемой оптической камере или камере с атмосферой азота (во избежание поглощения УФ части спектра воздухом) – 170-800нм.

Пробоподготовка и анализ проб

Все пробы, анализируемые на ICP должны быть переведены в раствор. Для этого навеску пробы массой 0,1-0,5г (в зависимости от природы пробы, целевых элементов и их предполагаемого содержания навеска может различаться) разлагают азотной кислотой при нагревании или в микроволновой печи. Получившийся раствор при необходимости фильтруется, чтобы удалить взвешенные частицы, наличие которых негативно скажется как на качестве анализа, так и на состоянии механизмов и деталей прибора. После описанных процедур проба разбавляется, чтобы снизить концентрацию солей и оставшейся кислоты. Первое необходимо для того, чтобы не было зашкаливания относительно градуировочного графика, а также для того, чтобы избежать перекрывания спектров излучения элементов. Второе – для того чтобы не так быстро разрушать систему подачи пробы и горелку, так как азотная кислота это достаточно агрессивная среда. Чаще всего рекомендуется анализировать растворы с концентрацией HNO3 10-2 М и ниже. Также для разложения некоторых проб может использоваться соляная или фтороводородная кислота. Однако в случае использования HF необходима замена некоторых частей и узлов системы подачи пробы на специальные, устойчивые к действию фтороводородной кислоты.

Анализ одной пробы обычно занимает немногим более минуты, после чего аналитик получает спектры всех обнаруженных элементов. Расход – 5-6мл пробы на один анализ.

Литература

М.Томпсон, Д.Н.Уолш – Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно-связанной плазмой

Ю.А.Золотов – Основы аналитической химии (2т.)

М.Отто – Современный методы аналитической химии (1т.)

Похожие работы

-

Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа

Цель практического эмиссионного спектрального анализа, его сущность, точность и применение. Особенности стилоскопического анализа, основные характеристики спекрографа. Метод трех стандартных образцов, постоянного градуировочного графика и добавок.

-

Спектральные методы анализа

Методы, основанные на определении химического состава и строения веществ по их спектру. Методы эмиссии, абсорбции, рассеяния и преломления. Способы воздействия на вещество для получения его спектра. Спектры оптического диапазона. Возбуждение атома.

-

Количественный эмиссионный спектральный анализ, его аппаратура. Пламенная фотометрия

Понятие и виды эмиссионного спектрального анализа, который основан на зависимости между концентрацией элемента и интенсивностью его спектральных линий. Формула Ломакина. Метод трех эталонов, постоянного графика, визуальные методы. Стилоскопический анализ.

-

Атомно-эмиссионный спектральный анализ

Основы атомно-эмиссионного спектрального анализа, его сущность и область применения. Пламя, искра и высокочастотная индуктивно-связанная плазма как источники возбуждения спектра. Суть спектрографического, спектрометрического и визуального анализа.

-

Абсорбционные оптические методы

Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного излучения анализируемыми веществами. Атомно-абсорбционный анализ. Молекулярно-абсорбционный анализ. Схема фотометрических исследований. Метод стандартных серий и колориметрического титрования.

-

Методы количественного обнаружения в образцах экологически опасных радионуклидов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ Методы количественного обнаружения присутствия в образцах экологически опасных радионуклидов

-

Атомно-эмиссионный спектральный анализ

Теория атомно-эмиссионного спектрального анализа. Основные типы источников атомизации, описание процессов, происходящих в пламени. Принципиальная схема атомно-эмиссионного фотометра. Спектрографическая, спектрометрическая и виртуальная оценка спектра.

-

Методы контроля и анализа веществ (химические методы)

Качественная реакция на отделение кобальта. Определение нормальности раствора; концентрации и количество вещества, выделяемого на электроде. Условия съемки полярограмм в вольтамперометрии. Сущность атомно-эмисссионного оптического спектрального анализа.

-

Физико-химические методы анализа, их классификация и основные приёмы

Использование в физико-химических методах анализа зависимости физических свойств веществ от их химического состава. Инструментальные методы анализа (физические) с использование приборов. Химический (классический) анализ (титриметрия и гравиметрия).

-

Атомно-абсорбционный анализ

Химическое влияние железа и других тяжелых металлов на человека. Гравиметрический и титриметрический методы, потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия, электрогравиметрия, атомно-эмиссионная спектроскопия, фотометрический и люминесцентный анализы.