Название: Элементы d-блока периодической системы

Вид работы: реферат

Рубрика: Химия

Размер файла: 292.59 Kb

Скачать файл: referat.me-369672.docx

Краткое описание работы: Химические свойства элементов d-блока периодической системы, их содержание и биологическая роль в организме. Рассмотрение кислотно-основных и окислительно-восстановительных реакций 3d-элементов. Механизмы действия карбоангидраза и алькогольдегидрогеназа.

Элементы d-блока периодической системы

1. Химические свойства и биологическая роль элементов d -блока

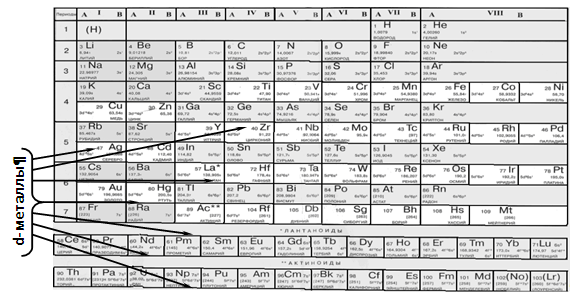

К d -блоку относятся 32 элемента периодической системы. Они расположены в побочных подгруппах периодической системы в 4-7 больших периодах между s- и p-элементами.

Характерной особенностью элементов d -блока является то, что в их атомах последними заполняются орбитали не внешнего слоя (как у s- и p-элементов), а предвнешнего [(n - 1)d] слоя. В связи с этим, у d-элементов валентными являются энергетически близкие девять орбиталей – одна ns-орбиталь, три nр-орбитали внешнего и пять (n - 1)d-орбиталей предвнешнего энергетического уровней:

Строение внешних электронных оболочек атомов d блока описывается формулой ( n -1) da nsb , где а=1~10, b =1~2.

2. Общая характеристика d -элементов

В периодах (слева направо) с увеличением заряда ядра радиус атома возрастает медленно, непропорционально числу электронов, заполняющих оболочку атома.

Причины – лантаноидное сжатие и проникновение ns электронов под d -электронный слой (в соответствии с принципом наименьшей энергии). Происходит экранирование заряда ядра внешними валентными электронами: у элементов 4-го периода внешние электроны проникают под экран электронов 3d-подуровня, а у элементов 6-го периода – под экран 4f и 5d электронов (двойное экранирование).

В периодах (слева направо) наблюдается уменьшение энергии ионизации, энергии сродства к электрону. Поскольку изменения энергии ионизации и энергии сродства к электрону незначительны, химические свойства элементов и их соединений изменяются мало.

В группах (сверху вниз) с увеличением заряда ядра атома возрастают энергия ионизации, относительная электроотрицательность элементов (ОЭО), нарастают неметаллические и кислотные свойства, уменьшаются металлические свойства элементов.

3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства и закономерности их изменения

Элементы d-блока находящиеся в III, IV, V, VI, VIIB группах имеют незавершенный d-электронный слой (предвнешний эн. уровень). Такие электронные оболочки неустойчивы. Этим объясняется переменная валентность и возможность проявлять различные степени окисления d-элементов. Степени окисления элементов d-блока в соединениях всегда только положительные.

Соединения с высшей степенью окисления проявляют кислотные и окислительные свойства (в растворах представлены кислородсодержащими анионами). Соединения с низшей степенью окисления – основные и восстановительные свойства (в растворах представлены катионами). Соединения с промежуточной степенью окисления – проявляют амфотерные свойства.

Например: CrO основной оксид, Cr 2 O 3 – амфотерный оксид, CrO 3 – кислотный оксид.

![]()

В периоде с возрастанием заряда ядра атома уменьшается устойчивость соединений с высшей степенью окисления, возрастают их окислительные свойства.

В группах увеличивается устойчивость соединений с высшей степенью окисления, уменьшаются окислительные и возрастают восстановительные свойства элементов.

4. Окислительно-восстановительные свойства d -элементов в организме человека

Вследствие разнообразия степеней окисления для химии 3d-элементов характерны окислительно-восстановительные реакции.

В свою очередь, способность 3d-элементов изменять степень окисления, выступая в роли окислителей или восстановителей, лежит в основе большого количества биологически важных реакций.

В ходе эволюции природа отбирала элементы в такой степени окисления, чтобы они не были ни сильными окислителями, ни сильными восстановителями.

Нахождение в организме человека d-элементов в высшей степени окисления возможно только в том случае, если эти элементы проявляют слабые окислительно-восстановительные свойства.

Например, Мо+6 в комплексных соединениях в организме в организме имеет степень окисления +5 и +6.

Катионы Fe+3 и Cu+2 в биологических средах не проявляют восстановительных свойств.

Существование соединений в низших степенях окисления оправдано для организма. Ионы Mn+2 , Co+2 , Fe+3 при рН физиологических жидкостей не являются сильными восстановителями. Окружающие их лиганды стабилизируют ионы именно в этих степенях окисления.

5. Комплексообразующая способность d -элементов

Возможность создания химических связей с участием d-электронов и свободных d-орбиталей обуславливает ярко выраженную способность d-элементов к образованию устойчивых комплексных соединений.

При низких степенях окисления для d-элементов более характерны катионные, а при высоких – анионные октаэдрические комплексы.

КЧ d-элементов непостоянны, это четные числа от 4 до 8, реже 10,12.

Используя незаполненные d-орбитали и неподеленные пары d-электронов на предвнешнем электронном слое, d-элементы способны выступать как донорами электронов – дативная связь , так и акцепторами электронов.

Пример соединений с дативной связью: [ HgI ]¯, [ CdCl 4 ]¯.

6. Металлоферменты

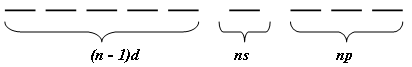

Октаэдрическое строение иона комплексообразователя определяется способностью его орбиталей к d2 sp3 -гибридизаци. Например, для хрома (III), d2 sp3 -гибридизация будет выглядеть следующим образом:

Бионеорганические комплексы d-элементов с белковыми молекулами называют биокластерами . Внутри биокластера находится полость, в которой находится ион металла определенного размера, размер иона должен точно совпадать с диаметром полости биокластера. Металл взаимодействует с донорными атомами связующих групп: гидроксильные –ОН¯, сульфгидрильные –SH¯, карбоксильные –СОО¯, аминогруппы белков или аминокислот – NH2 .

Биокластеры, полости которых образуют центры ферментов, называют металлоферментами .

В зависимости от выполняемой функции биокластеры условно подразделяют на:

- транспортные, доставляют организму кислород и биометаллы. Хорошими транспортными формами м/б комплексы металлов с АМК. В качестве координирующего металла могут выступать: Со, Ni, Zn, Fe. Например – трансферрин.

- аккумуляторные , накопительные. Например – миоглобин и ферритин.

- биокатализаторы и активаторы инертных процессов .

Реакции, катализируемые этими ферментами подразделяются на:

Кислотно-основные реакции. Карбоангидраза катализирует процесс обратимой гидратации CO2 в живых организмах.

Окислительно-восстановительные.

Катализируются металлоферментами, в которых металл обратимо изменяет степень окисления.

А. Карбоангидраза, карбоксипептидаза, алкогольдегидрогеназа.

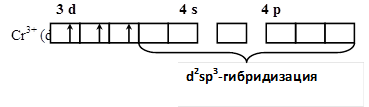

Карбоангидраза – Zn содержащий фермент. Фермент крови, содержится в эритроцитах. Карбоангидраза катализирует процесс обратимой гидратации CO2 , также катализирует реакции гидролиза, в которых участвует карбоксильная группа субстрата.

Н2 О + СО2 ↔ Н2 СО3 ↔ Н+ + НСО3 ¯ (механизм "цинк-вода")

ОН¯ + СО2 ↔ НСО3 ¯ (механизм "цинк-гидроксид")

Координационное число цинка 4. Три координационные места заняты аминокислотами, четвертая орбиталь связывает воду или гидроксильную группу.

Механизм действия:

Обратимая гидратация CO2 в активном центре карбоангидразы

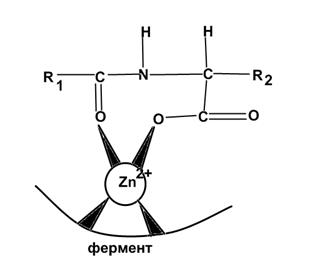

Карбоксипептидаза Zn содержащий фермент. Объектами концентрации являются печень, кишечник, поджелудочная железа.

Участвует в реакциях гидролиза пептидных связей.

Схема взаимодействия цинка карбоксипептидазы с субстратом ("цинк-карбонил"):

Схема реакции гидролиза пептидных связей карбоксипетидазы:

Алкогольдегидрогеназа это -содержащий фермент.

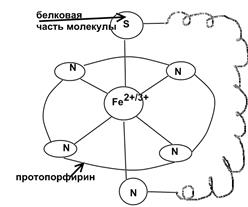

Б. Цитохромы, каталаза, пероксидаза.

Цитохром С . (см лекцию КС). Гемсодержащий фермент, имеет октаэдрическое строение.

Перенос электронов в окислительно-восстановительной цепи с участием этого фермента осуществляется за счет изменения состояния железа:

ЦХ*Fe3+ + ẽ ↔ ЦХ*Fe2+

Группы ферментов, катализирующие реакции окисления водородпероксидом, называются каталазами и пероксидазами . Они имеют в своей структуре гем, центральный атомом является Fe3+ . Лигандное окружение в случае каталазы представлено АМК (гистидин, тирозин), в случае пероксидазы – лигандами являются белки. Концентрируются ферменты в крови и в тканях. Каталаза ускоряет разложение пероксида водорода, образующегося в результате реакций метаболизма:

Н2 О2 + Н2 О2 ↔каталаза ↔ 2 Н2 О + О2

Фермент пероксидаза ускоряет реакции окисления органических веществ (RH) пероксидом водорода:

Н2 О2 + Н2 О*RH ↔пероксидаза ↔ 2 Н2 О + RCOOH

В. СОД, ОКГ, ЦХО, ЦП.

СОД – супероксиддисмутаза

– медьсодержащий белок. Ускоряет реакцию разложения супероксид-иона ![]() , свободный радикал. Этот радикал вступая во взаимодействие с компонентами клети разрушает ее. СОД переводит супероксид-ион

, свободный радикал. Этот радикал вступая во взаимодействие с компонентами клети разрушает ее. СОД переводит супероксид-ион ![]() в пероксид водорода. Который, в свою очередь, разлагается в организме под действием фермента каталазы.

в пероксид водорода. Который, в свою очередь, разлагается в организме под действием фермента каталазы.

Схематически процесс можно представить:

![]()

![]()

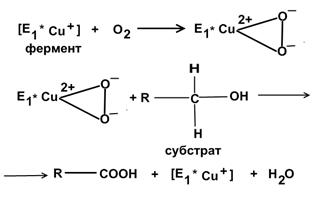

ОКГ – оксигеназы – ферменты, активирующие молекулу кислорода, которая участвует в процессе окисления органических соединений. Оксигеназы присоединяют оба атома кислорода с образованием пероксидной цепочки.

Механизм действия оксигеназ можно представить следующим образом:

Цитохромоксидаза – ЦХО – важнейший дыхательный фермент.

Катализирует завершающий этап тканевого дыхания. В ходе каталитического процесса степень окисления меди ЦХО обратимо изменяется: Cu2+ ↔Cu1+ .

Окисленная форма ЦХО (Cu2+ ) принимает электроны, переходя в восстановленную форму (Cu1+ ), окисляющуюся молекулярным кислородом, который сам при этом восстанавливается.

Затем кислород принимает протоны из окружающей среды и превращается в воду. Схема действия ЦХО:

![]()

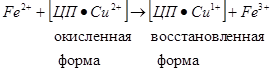

Церулоплазмин – ЦП – медьсодержащий белок содержится в плазме млекопитающих. ЦП содержит 8 атомов меди на 1 молекулу белка. ЦП участвует в окислении железа:

![]()

Параллельно идет процесс окисления протонированных субстратов (RH) с образованием свободнорадикальных промежуточных продуктов:

HR → R + H+ + ẽ

В то же время ЦП катализирует восстановление кислорода до воды:

О2 + 4ẽ + 4Н+ →ЦП→ 2Н2 О

Выполняя транспортную функцию, ЦП регулирует баланс меди и обеспечивает выведение избытка меди из организма.

7. Железо, кобальт, хром, марганец, цинк, медь, молибден в организме: содержание, биологическая роль

| Элемент | Содержание в организме (взрослого человека) | Биологическая роль |

| Fe | 5 г (около 70% в гемоглобине) | Входит в состав гемоглобина, т.е. принимает участие в транспорте кислорода, обеспечивает процесс дыхания живых организмов. Входит в состав ферментов цитохромов, каталазы, пероксидазы. В связанной форме находится в некоторых белках, выполняющих роль переносчиков железа. |

| Co | Входит в состав витамина В12 . Влияет на углеводный, минеральный, белковый и жировой обмен, принимает участие в кроветворении. |

|

| Cr | 6 мг | Биогенный элемент. |

| Mn | 0,36 моль | Входит в состав ферментов аргиназа, холинестераза, фосфоглюкомутаза, пируваткарбоксилаза и д.р. Участвует в синтезе витаминов С и В, доказано его участие в синтезе хлорофилла. Участвует в процессе аккумуляции и переноса эрги. |

| Zn | Входит в состав ферментов катализирующих гидролиз пептидов, белков, некоторых эфиров и альдегтдов. | |

| Cu | 1,1 ммоль | Входит в состав ферментов окигеназ и гидролаз. Участвует в кроветворении. |

| Mo | Входит в состав ферментов, катализирующих ОВР: ксанингидрогеназа, ксантиноксидаза, альдегидоксидаза и д.р. Важный микроэлемент для растений: принимает участие в мягкой фиксации азота. |

Похожие работы

-

Окислительно-восстановительный реакции

Окисли?тельно-восстанови?тельные реа?кции (ОВР) — это встречно-параллельные химические реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ, реализующихся путём перераспределения электронов между атомом-окислителем и атомом-восстановителем.

-

по Химии

Стехиометрические понятия и правила: Массовая доля вещества, молярная концентрация вещества Фактор эквивалентности, химический эквивалент Молярная масса эквивалента, количество вещества эквивалента

-

Окислительно-восстановительные реакции 2

Окислительно-восстановительные реакции Вводная часть Учитель. В III в. до н.э. на острове Родос был построен памятник в виде огромной статуи Гелиоса (у греков – бог Солнца). Грандиозный замысел и совершенство исполнения Колосса Родосского – одного из чудес света – поражали всех, кто его видел.

-

Кислород 2

Кислород — элемент главной подгруппы шестой группы, второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 8. Обозначается символом

-

Йод 2

Йод знают все. Порезав палец, мы тянемся к склянке с йодом, точнее, с его спиртовым раствором. Но не все знают, насколько важно содержание йода в нашем организме. Йод является очень сильным антисептическим препаратом. Однако йод служит не только для смазывания ссадин и царапин. Хотя йода в человеческом организме всего 25 мг, он играет важную роль.

-

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе представлений о строении атома

Формулировка периодического закона Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Связь периодического закона и периодической системы со строением атомов. Структура периодической Системы Д. И. Менделеева.

-

Элементы s-блока периодической системы

Химические свойства элементов s-блока периодической системы. Механизмы образования осадков элементов групп IА и IIА. Возникновение разности потенциалов на клеточных мембранах. Электронное строение и биологический антагонизм натрия, калия, кальция, магния.

-

Щелочные металлы

Щелочные металлы- химические элементы главной подгруппы 1 группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева: Li - литий, Na - натрий, K - калий, Rb - рубидий , Сs- цезий, Fr - франций. Получили свое название от гидроокисей щелочных металлов, названные едкими щелочами. Атомы щелочных металлов имеют на внешней оболочке по 1 s - электрону, а на предшествующей - 2 s и 6 р- электронов ( кроме лития).

-

Дмитрий Иванович Менделеев и его Система элементов

На заседании 6 марта 1869 года. Русского химического общества (учредительное собрание которого состоялось в ноябре 1868 года) Д.И.Менделеев хотел сделать сообщение о своей системе элементов; но из-за болезни не мог быть, и вместо него сообщение делал Н.А.Меншуткин. Как он потом рассказывал, речь его не вызвала особого интереса или обмена мнений, лишь профессор Ф.Н.Савченков несколько дней спустя указал Д.И.Менделееву на сходство его таблицы с таблицей В.Одлинга.

-

Фазовый состав полиблочных блок-сополимеров полиариленсульфоноксида и полиэтиленоксида

Исследование закономерностей, установленных для блок-сополимера с близкими параметрами растворимости компонентов, характерных и для других пар полимеров. Изучение фазового состава блок-сополимеров и его влияния на морфологию и некоторые свойства.