Название: Расчет и конструирование фундаментов

Вид работы: курсовая работа

Рубрика: География

Размер файла: 198.2 Kb

Скачать файл: referat.me-61047.docx

Краткое описание работы: Фундаменты мелкого заложения на естественном основании.

Расчет и конструирование фундаментов

.

Курсовой проект

Выполнил: _____________.

Белорусская Государственная Политехническая Академия , Кафедра: «Геотехника и экология в строительстве»

Минск 2001

Введение

В данном курсовом проекте по дисциплине Механика грунтов, основания и фундаменты рассчитаны и запроектированы фундаменты мелкого заложения и свайные фундаменты. Приведены необходимые данные по инженерно-геологическим изысканиям, схемы сооружений и действующие нагрузки по расчетным сечениям. Расчет оснований и фундаментов произведен в соответствии с нормативными документами

СниП 2.02.01-83 Основания и фундаменты

СниП 2.02.03-85 Свайные фундаменты

СниП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции

2. Фундаменты мелкого заложения на естественном основании

2.1 Анализ физико-механических свойств грунтов пятна застройки

Исходные данные для каждого из пластов, вскрытых тремя скважинами:

Таблица 1

| Номер пласта | Мощность пласта по скважинам | Плотность частиц грунта rs , т/м3 |

Плотность грунта r, т/м3 |

Влаж-ность W,% |

Пределы пластичности |

Угол внутреннего трения j° |

Удельное сцепление С , кПа |

|||

| 1 | 2 | 3 | Wl , % |

Wp , % |

||||||

| 1 | 5 | 6 | 4 | 2,67 | 2,10 | 8 | - | - | 40 | - |

| 2 | 4 | 5 | 6 | 2,68 | 2,03 | 22 | 25 | 15 | 27 | 13 |

| 3 | 13 | 12 | 12 | 2,65 | 2,08 | 17 | - | - | 29 | - |

Для каждого из пластов, вскрытого скважинами должны быть определены расчетные характеристики.

а) число пластичности: Jp=Wl-Wp ,

Для пласта 1 нет, т.к. песок

Для II пласта: Jp=Wl-Wp=25-15=10

Для III пласта: нет, т.к. песок

б) плотность сухого грунта: ![]()

Для I пласта: ![]() т/м3

т/м3

Для II пласта: ![]() т/м3

т/м3

Для III пласта: ![]() т/м3

т/м3

в) пористость и коэффициент пористости грунта:

![]() ,

, ![]()

Для I пласта: ![]() ,

, ![]()

Для II пласта: ![]() ,

, ![]()

Для III пласта: ![]() ,

, ![]()

г) показатель текучести для глинистых грунтов: ![]()

Для II пласта: ![]()

д) степень влажности грунта: ![]()

Где:

r - пластичность грунта т/м3;

rs - пластичность частиц грунта т/м3;

rw - плотность воды, принимаем 1.0;

W - природная весовая влажность грунта, %;

Wl - влажность на границе текучести;

Wp - влажность на границе пластичности;

Для I пласта ![]() пески влажные (0,5<Sr£0.8)

пески влажные (0,5<Sr£0.8)

Для II пласта: ![]()

Для III пласта: ![]() Пески насыщенные водой (Sr>0.8)

Пески насыщенные водой (Sr>0.8)

Полученные данные о свойствах грунтов вносим в Таблицу 2

Таблица

ПОКАЗАТЕЛИ |

Значения показателей для слоев |

||

1 |

2 |

3 |

|

Плотность частиц грунта rs , т/м3 |

2.67 | 2,68 | 2,65 |

Плотность грунта r, т/м3 |

2,1 | 2,03 | 2,08 |

Природная влажность W , % |

8 | 22 | 17 |

Степень влажности Sr |

0,55 | 0,97 | 0,92 |

Число пластичности Jp |

- | 10 | - |

Показатель текучести Jl |

- | 0,7 | - |

Коэффициент пористости е |

0,39 | 0,61 | 0,49 |

Наименование грунта и его физическое состояние |

Песок гравелистый плотный | Суглинок мягкопластичный | Песок пылеватый плотный |

Угол внутреннего трения j° |

40 | 27 | 29 |

Удельное сцепление С , кПа |

- | 13 | - |

Определим модуль деформации:

![]() кПа ,

кПа ,

![]() кПа ,

кПа ,

![]() кПа

кПа

b - коэффициент зависящий от коэффициента Пуассона m:

![]()

Где e1 – начальный коэффициент пористости;

cc – коэффициент сжимаемости;

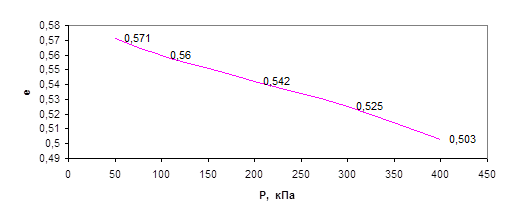

![]()

e1 – коэффициент пористости при P1=100 кПа

e2 – коэффициент пористости при P2=200 кПа

e3 – коэффициент пористости при P3=300 кПа

0,56-0,525

![]() Cс1= =0.000175 кПа

Cс1= =0.000175 кПа

200

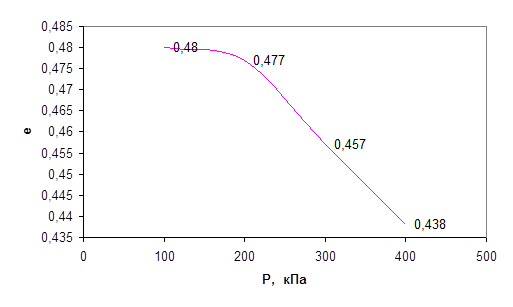

0,48-0,457

![]() Cс2= =0.000115 кПа

Cс2= =0.000115 кПа

200

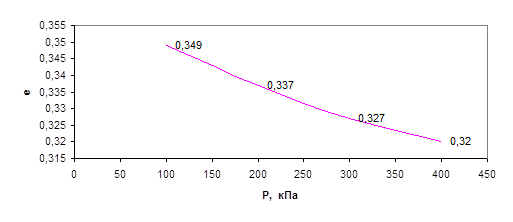

![]() Cс3= 0,349-0,327 =0.00011 кПа

Cс3= 0,349-0,327 =0.00011 кПа

200

![]()

2.2.

Выбор глубины заложения подошвы фундамента

Минимальную глубины заложения подошвы фундамента предварительно назначают по конструктивным соображениям.

Глубина заложения подошвы фундамента из условий возможного пучения грунтов при промерзании назначается в соответствии с табл.2 СНиП 2.02.01-83.

Если пучение грунтов основания возможно, то глубина заложения фундаментов для наружных стен отапливаемых сооружений принимается не менее расчетной глубины промерзания df , определяемой по формуле:

df=kh×dfn ,

где dfn – нормативная глубина промерзания

kh - коэффициент влияния теплового режима

здания

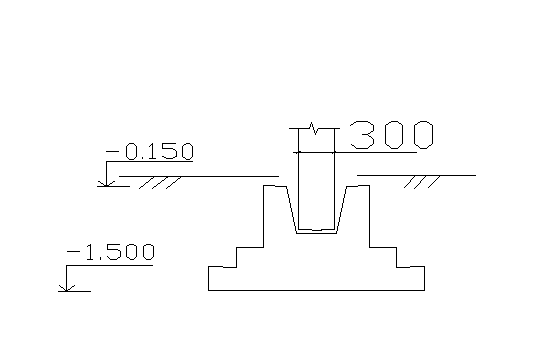

Принимаем глубину заложения фундамента d=1,5м. Планировку выполняем подсыпкой грунта до отметки 209.000м и уплотнение его виброплащадкой до плотности r=1,0т/м3.

2.3. Выбор типа фундамента и определение его размеров

При расчете оснований по деформациям необходимо, чтобы среднее давление Р под подошвой центрально нагруженного фундамента не превышало расчетного сопротивления грунта R. Для внецентренно нагруженного фундамента предварительно проверяются три условия:

PMAX£1.2R ; P<R ; PMIN>0

Расчетное сопротивление грунта основания R в кПа определяется по формуле:

![]()

Где gc1 и gc2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по табл.3

СНиП 2.02.01-83 или методическое пособие (прил14);

K=1- коэффициент зависящий от прочностных характеристик грунта;

Mg, Mq, Mc – коэффициенты принимаемые по табл.4 СНиП 2.02.01-83 или методическое пособие (прил.15);

b - ширина подошвы фундамента, м;

db – глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала;

d| - глубина заложения фундамента бесподвальных помещений

KZ – коэффициент зависящий от прочностных характеристик грунта ( принимаем KZ=1 );

g||’- осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента;

g|| - то же для грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента, кН/м3 ;

c|| - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего под подошвой фундамента, кПа.

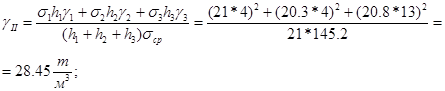

gс1=1,4 gс2=1,2; К=1;

Мg=2,46; Мq=10,85; Mc=11,73;

Kz=1 т.к. b<10м

С||=0 кПа , т.к. песок.

db=0 , т.к. нет подвала. d1=1.5

Удельный вес грунта - g=r´g=10´r

g =gобр.зас=rобр.зас.*10=18кН/м3;

g1=2,1*10=21 кН/м3;

g2=2,03*10=20,3 кН/м3;

g3=20,8 кН/м3;

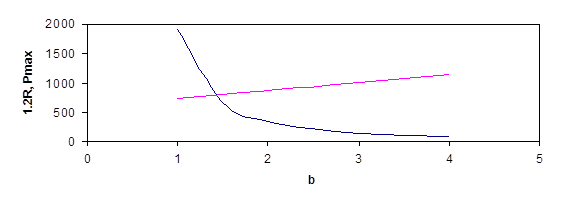

![]() кПа

кПа

![]() ;

;

Давление под подошвой фундамента:

![]()

![]() ;

; ![]()

![]()

![]() Где: Р, Рmax, Pmin – соответственно среднее, максимальное и минимальное давление на грунт под подошвой фундамента

Где: Р, Рmax, Pmin – соответственно среднее, максимальное и минимальное давление на грунт под подошвой фундамента

No,|| - расчетная нагрузка на уровне отреза

фундамента, кН;

Mo,|| - расчетный изгибающий момент, кН×м;

d - глубина заложения фундамента, м;

gm – осредненный удельный вес - 20¸22 кН/м3.

A – площадь подошвы фундамента, м2

W – момент сопротивления площади подошвы фундамента в направлении действия момента, м3

Принимаем, что большая сторона фундамента равна a=1.1b, тогда А=1.1b*b=1.1b2 и ![]() ; gm=21 кН/м3; d=1,5м.

; gm=21 кН/м3; d=1,5м.

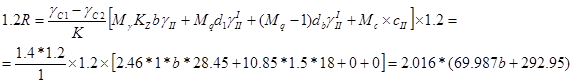

Находим значения Pmax, 1.2R при b=1;1,5; 2; 3; 4; и строим график зависимости между b и Pmax,1.2R. Точка пересечения, дает нам искомую величину b.

Pb=1.5max= ![]()

![]() кН;

кН; ![]()

1.2Rb=1м=141,094*1+590,59кПа

принимая b=1,6м, считаем А, W, Pmax, Pmin, и проверяем условия.

принимая b=1,6м, считаем А, W, Pmax, Pmin, и проверяем условия.

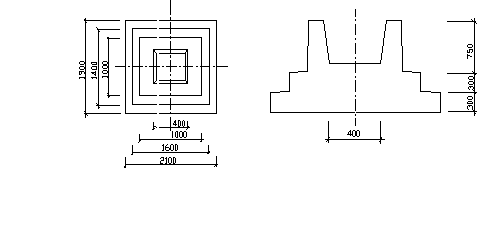

Условия соблюдаются при b=1,9; a=2,1; W=1,4; A=3,97

Pmax=378.423кН; < 1.2R=550кПа P=192.762кН; < R=458кПа

Pmin=7,1кН; >0

2.4. Вычисление вероятной осадки фундамента

Расчет осадки фундамента производится по формуле:

S<Su ,

Где S – конечная осадка отдельного фундамента, определяемая расчетом;

Su – предельная величина деформации основания фундамента зданий и сооружений, принимаемая по СниП 2.02.01-83;

Определим осадку методом послойного суммирования. Расчет начинается с построения эпюр природного и дополнительного давлений.

Ординаты эпюры природного давления грунта:

n

szg=ågi×hi ,

i=1

где gi – удельный вес грунта i-го слоя, Кн/м3;

hi – толщина слоя грунта, м;

g=10×r т/м3.

Tак как в выделенной толще залегает горизонт подземных вод, то удельный вес грунта определяется с учетом гидростатического взвешивания:

![]()

gs=10×rs ,

rs – плотность частиц грунта, т/м3;

e – коэффициент пористости грунта;

gs – удельный вес частиц грунта, Кн/м3.

![]() кПа

кПа

![]() кПа

кПа

gsb|||=(26,7-10)(1-0,37)=10,521 Кн/м3

![]() кПа

кПа

![]() кПа

кПа

Ординаты эпюры природного давления откладываем влево от оси симметрии.

Дополнительное вертикальное напряжение szр для любого сечения, расположенного на глубине z от подошвы фундамента, определяется по формуле:

szр=a×P0

где a - коэффициент, принимаемый по табл.1 СниП 2.02.01-83;

P0 – Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента определяется как разность между средним давлением по оси фундамента и вертикальным напряжением от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента:![]()

Давление непосредственно под подошвой фундамента:

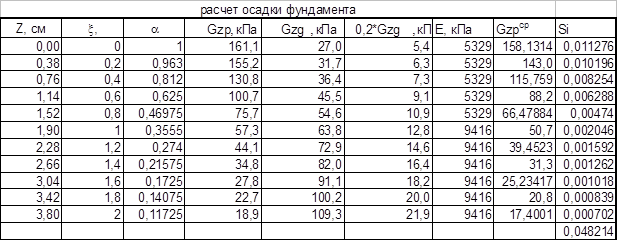

Расчет осадки отдельного фундамента на основании в виде упругого линейно деформируемого полупространства с условным ограничением величины сжимаемой зоны производится по формуле:

![]()

где S – конечная осадка отдельного фундамента, см;

hi – толщина i-го слоя грунта основания, см;

Ei – модуль деформации i-го слоя грунта, кПа;

b - безразмерный коэффициент, равный 0.8;

szpi – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме напряжений на верхней Zi-1 и нижней Zi границах слоя, кПа.

Условие соблюдается, т.к. S=4,8см<Su=8см.

3. Свайные фундаменты

3.1. Основные положения по расчету и проектированию свайных фундаментов

Фундаменты из забивных свай рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85 по двум предельным состояниям:

- по предельному состоянию первой группы ( по несущей способности): по прочности – сваи и ростверки, по устойчивости – основания свайных фундаментов;

- по предельному состоянию второй группы ( по деформациям ) – основания свайных фундаментов.

Глубина заложения подошвы свайного ростверка назначается в зависимости от:

наличия подвалов и подземных коммуникаций;

геологических и гидрогеологических условий площадки строительства ( виды грунтов, их состояние, положение подземных вод и т. д. );

глубины заложения фундаментов прилегающих зданий и сооружений;

возможности пучения грунтов при промерзании.

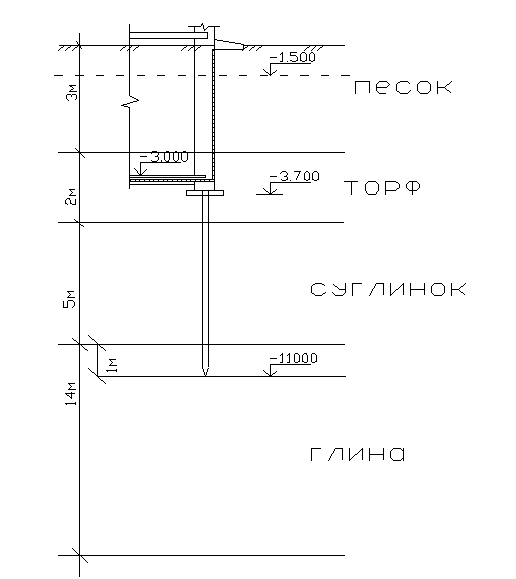

| Описание грунтов | Мощность слоя, м |

Рыхлый насыпной грунт из мелкого песка с органическими примесями r=1,3(0.9) т/м3, j=12° |

3.0 |

Торф коричневый водонасыщенный, Jl=0.6,r=(1,2)0.6 т/м3, j=8° |

2,0 |

Слой суглинка Jl=0,3 r=1,8(1,15) т/м3, Е=14000 кПа, j=22°, С=50 кПа |

5,0 |

глина Jl=0,2 r=2,1 т/м3, Е=20000 кПа, j=20°, С=100 кПа |

14,0 |

Горизонт подземных вод от поверхности земли , м |

1,5 |

В скобках указана плотность грунта во взвешанном состоянии. Мощность пласта в колонне изм-ся от кровли до его подошвы.

3.2. Расчет и конструирование свайных фундаментов

Прежде всего необходимо выбрать тип сваи, назначить ее длину и размеры поперечного сечения. Длину сваи определяют как сумму L=L1+L2+L3.

L1 – глубина заделки сваи в ростверк, которая принимается для свайных фундаментов с вертикальными нагрузками не менее 5 см.

L2 – расстояние от подошвы плиты до кровли несущего слоя.

L3 – заглубление в несущий слой.

Принимаем железобетонные сваи, квадратного сечения размером 300х300 мм.

L=0.15+7.3+1=8,45=9м.

Несущая способность Fd ( в кН ) висячей сваи по грунту определяется как сумма сопротивления грунтов основания под нижним концом сваи и по боковой поверхности ее:

Fd=gc×( gcr×R×A+U×ågcf×fi×li ),

Где gc –коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый gc=1.0.

gcr и gcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и по боковой поверхности сваи ( табл. 3 СНиП 2.02.03-86 ); для свай, погруженных забивкой молотами, gcr =1.0 и gcf =1.0;

А – площадь опирания на грунт сваи, в м2, принимаемый по площади поперечного сечения сваи;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;

U – периметр поперечного сечения сваи, м;

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, кПа;

li – толщина i-го слоя грунта, м.

При определении fi пласты грунтов расчленяются на слои толщиной не более 2м.

A=0.3*0.3=0.09 м.

gс=1; gCR=1; gсf=1;

R=4825кПа U=0.3*4=1.2 м.

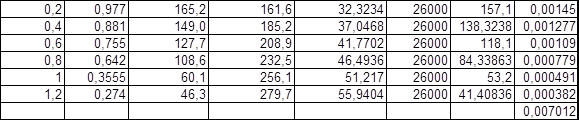

| № | h | z | f |

| 1 | 1,5 | 0,75 | 26,5 |

| 2 | 1,5 | 2,25 | 30 |

| 3 | 2,00 | 4 | 0 |

| 4 | 2,00 | 6 | 42 |

| 5 | 1,50 | 7,75 | 44 |

| 6 | 1,50 | 9,25 | 45 |

| 7 | 0,5 | 10,5 | 65 |

Fd=1×( 1×4825×0,09+1,2×(1,5*26,5+1,5*30+0+2*42+1,5*44+1,5*45+0,5*65))=835,95 кН

Расчетная нагрузка Р, допускаемая на сваю, определяются из зависимости:

где gк – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4.

![]() кН;

кН;

![]()

Определим кол-во свай по формуле:

![]() ,

,

где ![]()

Проверка несущей способности сваи:

N<P,

Для внецентренно нагруженого свайного фундамента необходима проверка нагрузки

yi – расстояние от главной оси свайного поля до оси каждой сваи, м;

Np,| - расчетный вес ростверка, кН;

![]() кН; < P=597 кН

кН; < P=597 кН

n – количество свай в кусте.

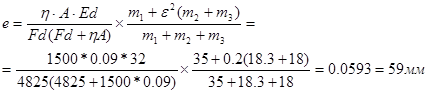

Определим отказ сваи, необходимый для контроля несущей способности сваи.

![]()

h - коэффициент, принимаемый равным 1500 кН/м2 ;

А – площадь поперечного сечения сваи, м2 ;

A=0.09 м2 ;

Ed – расчетная энергия удара молота, кДж;

Ed=32 кДж;

m1 – полный вес молота, кН;

m1=35,0 кН;

m2 – вес сваи с наголовником, кН;

m2=18.3 кН;

m3 – вес подбабка, кН;

m3=18 кН;

e - коэффициент восстановления энергии удара, e2=0,2;

Ed=0,9×G×H,

G – вес ударной части молота, кН;

H - расчетная высота падения ударной части молота, м;

3.3. Расчет основания свайного фундамента по деформациям

При расчете осадки свайный фундамент рассматривается как условный массивный фундамент, в состав которого входят ростверк, сваи и грунт.

![]()

h – длина сваи, м;

![]()

Давление Р в кПа по подошве условного фундамента определяется с учетом веса условного массива:

![]() ,

,

Где A1 – площадь подошвы условного фундамента, м2;

Nd1 – суммарный вес условного массива и нагрузок, приложенных на уровне обреза ростверка, кН.

Nd1=N0+G1+ G2+ G3 .

Здесь N0 – нагрузка, приложенная на уровне обреза ростверка;

G1 – вес ростверка;

G2 – вес свай=4*(8,3*0,09)*25=75;

G3 – вес грунта в объеме выделенного условного массива G3=13*3+6*2+11,5*5+21*1=129,5.

Nd1=240+29+75+129,5=473,5 кН.

![]()

Давление Р от расчетных нагрузок не должно превышать расчетного сопротивления грунта R, то есть необходимо соблюдение условий P<R .

Расчетное сопротивление грунтов R для свайных фундаментов будет представлено в следующей форме:

![]() кПа.

кПа.

gс1=1,25; gс2=1 ; К=1;

Мg=0,51; Мq=3,06; Mc=5,66;

Kz=1 т.к. b<10м

С||=100 , т.к. грунт глина

db=2 , глубина подвала – расстояние от уравня планировки до пола подвала (для сооружений с подвалом шириной В£20м и глубиной более двух метров принимается db=2) .

Удельный вес грунта - g=r´g=10´r

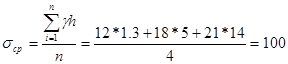

g1=1,3*10=13,0 кН/м3;

g2=0,6*10=6кН/м3;

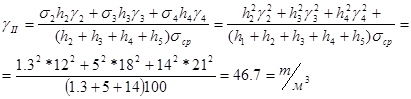

g3=18 кН/м3; g4=21 кН/м3; ![]() кН/м3;

кН/м3;

кПа

кПа

![]() кПа

кПа

P=169кПа <R=1139 кПа

Условия выполняются.

3.4. Вычисление вероятной осадки свайного фундамента.

Расчет осадки фундамента производится по формуле:

S<Su ,

Где S – конечная осадка отдельного фундамента, определяемая расчетом;

Su – предельная величина деформации основания фундамента зданий и сооружений, принимаемая по СниП 2.02.01-83;

Определим осадку методом послойного суммирования. Расчет начинается с построения эпюр природного и дополнительного давлений.

Ординаты эпюры природного давления грунта:

n

szg=ågi×hi ,

i=1

где gi – удельный вес грунта i-го слоя, Кн/м3;

hi – толщина слоя грунта, м;

g=10×r т/м3.

r®по заданию для свайных фундаментов.

![]() кПа

кПа

![]() кПа

кПа

![]() кПа

кПа

![]() кПа

кПа

Ординаты эпюры природного давления откладываем влево от оси симметрии.

Дополнительное вертикальное напряжение szр для любого сечения, расположенного на глубине z от подошвы фундамента, определяется по формуле:

szр=a×P0

где a - коэффициент, принимаемый по табл.1 СниП 2.02.01-83;

P0 – Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента определяется : ![]()

Давление непосредственно под подошвой фундамента:

Расчет осадки отдельного фундамента на основании в виде упругого линейно деформируемого полупространства с условным ограничением величины сжимаемой зоны производится по формуле:

![]()

где S – конечная осадка отдельного фундамента, см;

hi – толщина i-го слоя грунта основания, см;

Ei – модуль деформации i-го слоя грунта, кПа;

b - безразмерный коэффициент, равный 0.8;

szpi – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме напряжений на верхней Zi-1 и нижней Zi границах слоя, кПа.

S=0,70см<Su=8см.Условие выполняется.

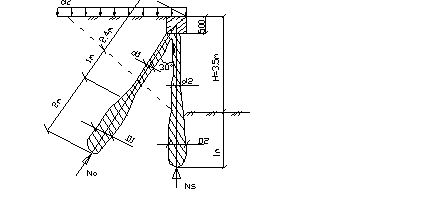

3.5. Устройство ограждающей стенки.

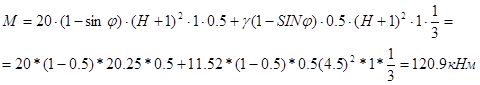

Расчет козловой системы в качестве ограждения котлована сводиться к определению давления грунта в состоянии покоя на глубине (Н+1м), т.е. примерно на 1м ниже уровня пола подвала (дно котлована): ![]()

Это давление полностью воспринимается козловой системой из свай. При этом вертикальные сваи работают на сжатие, а наклонные, - анкерные, на выдергивание. Расчет устойчивости производиться на восприятие опрокидывающего момента на 1 погонный метр ограждения от бокового давления грунта в состоянии покоя и пригрузки на поверхности в 20кПа от веса механизмов(боковое давление от пригрузки – q=20кПа(1-sinj).

Опрокидывающий момент по глубине(Н+1) составит:

Усилие в ряду вертикальных свай на 1 погонный метр ограждающей стены равно:

![]()

Усилие на погонный метр ряда наклонных свай:

![]()

![]()

![]() Что бы грунт между сваями не высыпался за счет арочного эффекта, расстояние между вертикальными сваями нужно принять по 0,6м. Анкерные сваи рассчитываем на трение по боковой поверхности:

Что бы грунт между сваями не высыпался за счет арочного эффекта, расстояние между вертикальными сваями нужно принять по 0,6м. Анкерные сваи рассчитываем на трение по боковой поверхности:![]()

![]()

![]() gcf – коэффициент надежности=1,6.

gcf – коэффициент надежности=1,6. ![]() кН, т.к. стойки сваи расположены через 0,6м, то усилие на одну сваю

кН, т.к. стойки сваи расположены через 0,6м, то усилие на одну сваю ![]() кН.

кН.

![]() Несущая способность сваи будет

Несущая способность сваи будет ![]()

![]() т.к. свая анкерная работает на растяжение, то дополнительно сваи армируют стержнем Æ10AIII. Определим длину корня анкерной сваи исходя из того, что свая работает на трение по боковой поверхности: Fs=gс*u*e*gcffili<Ns 1.60.6281*36.5*ts<53.64

т.к. свая анкерная работает на растяжение, то дополнительно сваи армируют стержнем Æ10AIII. Определим длину корня анкерной сваи исходя из того, что свая работает на трение по боковой поверхности: Fs=gс*u*e*gcffili<Ns 1.60.6281*36.5*ts<53.64

![]()

![]()

![]() Принимаем длину корня ts=2,0м. Тогда несущая способность анкерной сваи: Fs=1.6*0.628*1*(36.5+38)=74кН > 53.6кН. т.к. свая работает на расстояние то её необходимо армировать стержнем, диаметр которого определили из условия:

Принимаем длину корня ts=2,0м. Тогда несущая способность анкерной сваи: Fs=1.6*0.628*1*(36.5+38)=74кН > 53.6кН. т.к. свая работает на расстояние то её необходимо армировать стержнем, диаметр которого определили из условия: ![]()

![]() Принимаем арматуру Æ14 А III с площадью сечения As=1.539 cм2.

Принимаем арматуру Æ14 А III с площадью сечения As=1.539 cм2.

![]() 3.6. Последовательность выполнения работ на строительной площадке.

3.6. Последовательность выполнения работ на строительной площадке.

![]() В данном курсовом проекте рассматривается два фундамента:

В данном курсовом проекте рассматривается два фундамента:

![]() столбчатый на естественном основании и ленточный свайный.

столбчатый на естественном основании и ленточный свайный.

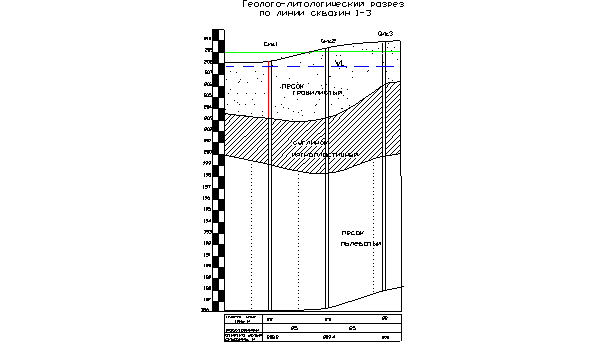

![]() При проектировании столбчатого фундамента на естественном основании проанализировав физико-механические свойства грунтов и построив геолого-литологического разрез по линии 1-3 скважин определили, что после подготовительных работ таких как расчистка строительной площадки от мусора, деревьев и кустов, срезки и удаления растительного слоя производят планировку строительной площадки бульдозером с поворотным отвалом, до отметки 210.000м (от уровня моря). По контуру котлована выполняем приямки для сбора и удаления атмосферных осадков с помощью насосов. Последующий монтаж строительных конструкций таких как фундаменты, колонны, ограждающие конструкции, стропильные фермы и плиты покрытия выполняются бригадами монтажников с использованием монтажных кранов с телескопической стрелой на пневмоколесном ходу. Обратную подсыпку выполняют бульдозерами и последующую уплотнение грунта вибро-площадкой в частности в рассматриваемом варианте – песок плотности r=1,0 т/м3.

При проектировании столбчатого фундамента на естественном основании проанализировав физико-механические свойства грунтов и построив геолого-литологического разрез по линии 1-3 скважин определили, что после подготовительных работ таких как расчистка строительной площадки от мусора, деревьев и кустов, срезки и удаления растительного слоя производят планировку строительной площадки бульдозером с поворотным отвалом, до отметки 210.000м (от уровня моря). По контуру котлована выполняем приямки для сбора и удаления атмосферных осадков с помощью насосов. Последующий монтаж строительных конструкций таких как фундаменты, колонны, ограждающие конструкции, стропильные фермы и плиты покрытия выполняются бригадами монтажников с использованием монтажных кранов с телескопической стрелой на пневмоколесном ходу. Обратную подсыпку выполняют бульдозерами и последующую уплотнение грунта вибро-площадкой в частности в рассматриваемом варианте – песок плотности r=1,0 т/м3.

![]() По данным физико-механических свойств грунтов( вариант свайного фундамента). Мы сделали вывод, что верхние слои грунта не могут не смогут воспринимать нагрузку от тяжелой техники. Для монтажа конструкций рекомендуется выполнять строительство в зимний период времени, или если это невозможно то рекомендуется выполнить песчаную подсыпку, по ней ж/б плиты. Забивку свай выполняют с помощью трубчатого дизель-молота марки С-859. После проверки действительного отказа сваи выполняется ж/б ростверк по всем требованиям расчетов и последующее возведение кирпичных стен. Обратную подсыпку выполняют бульдозерами и последующую уплотнение грунта катками.

По данным физико-механических свойств грунтов( вариант свайного фундамента). Мы сделали вывод, что верхние слои грунта не могут не смогут воспринимать нагрузку от тяжелой техники. Для монтажа конструкций рекомендуется выполнять строительство в зимний период времени, или если это невозможно то рекомендуется выполнить песчаную подсыпку, по ней ж/б плиты. Забивку свай выполняют с помощью трубчатого дизель-молота марки С-859. После проверки действительного отказа сваи выполняется ж/б ростверк по всем требованиям расчетов и последующее возведение кирпичных стен. Обратную подсыпку выполняют бульдозерами и последующую уплотнение грунта катками.

Похожие работы

-

Проблемы деформирования геологической среды в зоне подземных хранилищ газа (ПХГ) в каменной соли и их контроль

Если подача газа по магистральным газопроводам производится с практически постоянной скоростью, то потребление газа, а следовательно и его дефицит, резко возрастает в холодное время года.

-

Инженерные геологические изыскания под ИЖС

Участки для индивидуальной застройки выделяют, зачастую, из фонда земель наименее продуктивных, испытавших техногенное воздействие и имеющих нарушенное природное сложение.

-

Шпунт, шпунтовые ограждения

Шпунтовые ограждения представляют собой временные ограждения котлованов, которые состоят из забитых в грунт стальных или деревянных шпунтовых свай. Ограждения из шпунта изготавливаются под любые виды сооружений при устройстве фундаментов.

-

Влияние промерзания грунтов на фундамент здания

В процессе эксплуатации здания температурный режим грунтов вблизи фундаментов существенно изменится по сравнению с нормативным, а соответственно изменится и глубина промерзания грунтов этих зданий.

-

Плывуны

Песчаные грунты ведут себя по-разному в зависимости от размера песчинок. Пески бывают пылеватые, мелкие, средние и крупные. Под весом строительных конструкций они проседают и уплотняются.

-

Организация инженерно-геологических исследований

Инженерно-геологические изыскания разделяются на подготовительный, полевой и камеральный периоды. Главное содержание подготовительного периода — подготовка к проведению полевых и камеральных работ.

-

Исследование деформационных свойств горных пород в скважинах с применением прессиометров

Это один из современных и уже довольно широко применяемых методов изучения деформационных свойств горных пород. Сущность его та же, что и метода испытания горных пород пробными статическими нагрузками.

-

Проектирование осушительной системы

Проектирование осушительной системы Курсовая работа гидромелиорации студента Осокина Евгения Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет

-

Экспресс-оценка фильтрационно-емкостных свойств образцов горных пород

В данной работе описывается экспрессный метод определения фильтрационно-емкостных свойств горных пород с использованием серийного анализатора влажности. Метод позволяет оперативно определять объемную плотность.

-

Отчет по геофизическим работам на месте "Дома Ипатьева"

Результаты исследовательских работ, предпосылки для постановки геофизических методов. Метод срединного градиента. Сейсмометрический метод.