Название: Модель специальной силовой подготовленности пауэрлифтеров

Вид работы: реферат

Рубрика: Физкультура и спорт

Размер файла: 73.74 Kb

Скачать файл: referat.me-346874.docx

Краткое описание работы: В процессе спортивной подготовки роль управляемой системы выполняет спортсмен - чрезвычайно сложная и многофункциональная система, что крайне затрудняет процесс управления как самими действиями, так и развитием их систем.

Модель специальной силовой подготовленности пауэрлифтеров

Кандидат педагогических наук, доцент И.В. Бельский, Белорусская политехническая академия, Минск

В настоящее время становится все более очевидным, что только принцип системного подхода к оценке деятельности (в том числе и спортивной) позволяет глубже понять все многообразие взаимосвязанных и взаимообусловленных морфологических, физиологических и психологических процессов, происходящих при адаптационных перестрой ках организма к сложным и часто экстремальным условиям жизни [1, 5, 11, 13, 16, 18, 19].

В процессе спортивной подготовки роль управляемой системы выполняет спортсмен - чрезвычайно сложная и многофункциональная система, что крайне затрудняет процесс управления как самими действиями, так и развитием их систем. Главные трудности связаны с недостаточностью информации. Спортивный результат, являясь моделью деятельности спортсмена в условиях соревнований, только констатирует имеющийся факт, но не раскрывает причинно-следственных связей. Вот почему необходимо моделирование характеристик отдельных сторон мастерства спортсменов.

В соответствии с этим в науке о спорте возникает проблема создания моделей спортсмена в различных видах спорта в состояниях, соответствующих различным этапам спортивной подготовки, различным уровням мастерства [2, 16].

На необходимость создания "модели сильнейшего спортсмена" указывали многие специалисты [7, 9, 10, 14], объясняя это тем, что она несет в себе очень важные в педагогическом отношении функции:

1. Контрольную: определение уровня специальной подготовленности спортсменов.

2. Методическую: выяснение правильности избранной методики тренировки с учетом степени достижения поставленных задач в соответствии с нормативными требованиями.

3. Сравнительную: выявление различий между спортсменами в зависимости от показанных результатов.

4. Прогностическую: представление информации о достижении спортсменом уровня, необходимого для перехода к решению последующих, более высоких задач тренировки.

Первая попытка теоретической разработки структуры модели сильнейшего спортсмена принадлежит В.В. Кузнецову и А.А. Новикову.

Ими были выделены десять параметров "модели сильнейшего спортсмена": 1 - специальная физическая подготовленность; 2 - функциональные возможности организма; 3 - техническое мастерство; 4 - тактическая подготовленность; 5 - психологическая подготовленность; 6 - теоретическая подготовленность; 7 - морфологическая особенность; 8 - возраст и стаж; 9 - способность к восстановлению; 10 - состояние здоровья.

В дальнейшем основные компоненты "моделей сильнейших спортсменов" в соответствии с характером каждого из них были сгруппированы на трех уровнях: на первом находятся характеристики деятельности сильнейших спортсменов на ответственных соревнованиях; на втором объединены характеристики специальной физической, технической и тактической подготовленности спортсменов; на третьем располагаются характеристики функциональной и психологической подготовленности, морфологические особенности, возраст и спортивный стаж сильнейших спортсменов в период наивысших спортивных достижений. Составлены блок-схемы "моделей сильнейших спортсменов" для основных групп видов спорта, для чего были определены составляющие каждого из основных компонентов этих моделей и проведено их иерархическое распределение по значимости в основных группах видов спорта.

Осуществление разработки "модельных характеристик" требует представления о структуре подготовленности спортсмена, основных факторах, ее определяющих, и их влиянии на спортивные достижения [12, 17]. Решение этого вопроса стало возможным благодаря привлечению современных методов обработки экспериментальных данных, и прежде всего методов корреляционного и факторного анализов [4, 8].

А.В. Черняк исследовал характер взаимосвязи между достижениями в рывке, подъеме штанги на грудь для толчка и упражнениями общей и специальной физической подготовки. Исследовались такие упражнения: приседание, тяга становая, прыжок вверх с места, прыжок с разбега вверх через планку, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, тройной прыжок с места, пятискок в длину с места, бег на 30 и 60 м.

Он нашел, что между результатами в рывке и приседании со штангой коэффициент корреляции равен 0, 875, между результатами в толчке и приседании со штангой - 0,865. Между показателями в тяге становой и рывке, в тяге становой и толчке коэффициенты корреляции равны соответственно 0,870 и 0,850.

Болгарскими специалистами П. Добревым и К. Колевым проведены исследования зависимости между результатами в классическом двоеборье и специальновспомогательных упражнениях у болгарских и зарубежных тяжелоатлетов.

На основе анализа результатов исследования авторы пришли к следующему выводу: между результатами в классическом двоеборье и специальновспомо гательных упражнениях существует тесная связь.

А.Н. Воробьев, А.И. Мульчин, В.А. Анисимов [3] исследовали корреляционную зависимость между морфологическими признаками, скоростно-силовыми качествами и спортивно-техническими показателями у тяжелоатлетов.

Результаты исследования показали следующее:

1. По мере повышения спортивного мастерства высота прыжка вверх увеличивается. На основании полученных данных можно рекомендовать выпрыгивание вверх с места как тест при отборе дя занятий тяжелой атлетикой.

2. Высота прыжка вверх имеет среднюю достоверную связь с длиной тела и ног, жимом, рывком, толчком и приседанием со штангой на груди и плечах. Среднюю связь с подскоком имеют сумма разгибате лей тела и ног, разгибателей туловища, а также относительная сила разгибателей ног. С весом тела, со скоростью двигательной реакции, относительной силой разгибателей туловища высота прыжка вверх с места не имеет достоверной связи.

Н.С. Ипполитов [6] считает прыжок в длину с места, прыжок вверх с места, метание набивного мяча, приседание со штангой высокопрогностичными тестами, тройной прыжок с места - среднепрогностичным, а бег на 60 м и наклон вперед относит к малопрогностичным тестам.

Исследование модели спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в пауэрлифтинге, основывалось на использовании сравнительного, статистического и корреляционного анализов данных физического развития, функционального состояния организма и специальной силовой подготовленности пауэрлифтеров.

Результаты корреляционного анализа свидетель ствуют, что показатели физического развития практически не оказывают никакого существенного влияния на спортивные результаты в приседаниях со штангой и тяге штанги. Что же касается спортивных результатов в жиме лежа, то здесь сразу два показателя физического развития статистически значимо влияют на его величину: масса тела и окружность плеча спортсменов.

Среди показателей функционального состояния не отмечается ни одной статистически значимой связи со спортивными результатами.

Наибольшее число существенных взаимосвязей отмечается между показателями специальной силовой подготовленности и спортивными результатами. Так, результаты в приседаниях со штангой существенно зависят от величин максимальной и относительной становой силы, результаты в жиме лежа - от относительной силы сгибателей кисти и взрывной силы разгибателей ног, результаты в тяге штанги - от относительной становой силы, максимальной и относительной силы разгибателей ног. В целом, анализируя результаты корреляционного анализа показателей физического состояния спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге, для достижения высокого спортивного результата следует отметить наибольшую значимость показателей их силовой подготовленности. Значительно меньшее влияние на спортивный результат (только в жиме лежа) оказывают отдельные показатели физического развития спортсменов, и никакой сколько-нибудь существенной роли не играет функциональ ное состояние организма спортсменов. Вместе с тем следует отметить (и это отчетливо видно), что в зависимости от характера соревновательного упражнения проявляет себя глобально более выраженная корреляционная зависимость спортивного результата либо от показателей физического развития (жим лежа), либо от функционального состояния организма спортсменов (приседания со штангой, тяга штанги).

Результаты сравнительного статистического и корреляционного анализов материалов исследования легли в основу научно обоснованного выделения наиболее информативных показателей соматического развития, функционального состояния (уровня тренированности) организма и специальной силовой подготовленности спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге. При отборе наиболее информативных признаков структуры специальной подготовленности спортсменов-пауэрлифтеров предпочтение отдавалось тем признакам, которые характеризовались достоверной корреляционной связью со спортивным результатом. Такой подход позволил разработать структурную модель, включающую в себя перечень наиболее информативных признаков, определяющих уровень специальной подготовленности высококва лифицированных спортсменов-пауэрлифтеров.

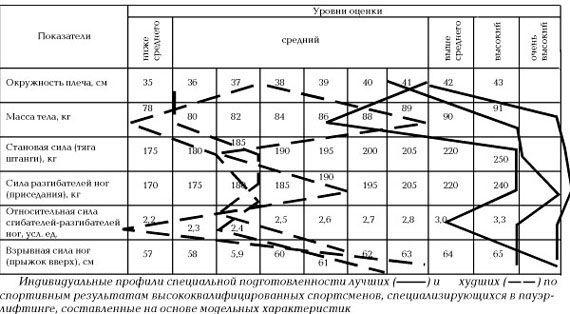

Модель структуры специальной подготовленности представителей пауэрлифтинга (см. рисунок) включала следующие признаки:

- массу тела;

- окружность плеча;

- становую силу;

- силу разгибателей ног;

- взрывную силу разгибателей ног.

Выделенные на основе статистического и корреляционного анализов существенно значимые для достижения высокого спортивного результата показатели специальной подготовленности спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге, послужили основанием для разработки модельных характеристик их соматического развития, функционального состояния организма и специальной силовой подготовленности.

Для разработки модельных характеристик использовался персентильный подход, который позволяет более плавно построить динамически возрастающий ряд нормативных значений по сравнению с определением нормативов по сигма-шкале. При этом для разработки различных уровней модельных характеристик были использованы следующие персентили: Р40 - уровень выше среднего, Р30 - высокий уровень и Р20 - очень высокий уровень значений нормативного показателя. Такой выбор персентилей позволил расположить все уровни нормативных требований между максимальным результатом, достигнутым в группе спортсменов, и среднеарифметической величиной спортсменов - представителей того или иного вида спорта по каждому информативно значимому показателю. При этом нормативные значения не выходили за пределы максимальных индивидуальных значений и не были равны им, а также не опускались до уровня среднеарифметической величины [15].

Таким образом, корреляционный анализ материалов исследования показателей физического развития, функционального состояния организма, специальной силовой подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге, и их спортивных результатов свидетель ствует, что показатели физического развития и функционального состояния организма спортсменов практически не оказывают существенного влияния на спортивные результаты. Из всех результатов спортивного троеборья лишь жим лежа имеет достоверные корреляционные связи с массой тела и окружностью плеча спортсменов. Определяющую роль в достижении высоких спортивных результатов играет здесь специальная силовая подготовленность по показателям относительной силы сгибателей кисти, максимальной и относительной становой силы, максимальной и относительной силы мышц-разгибателей ног, взрывной силы разгибателей ног.

Разработанные модельные характеристики в дальнейшем прошли экспериментальную апробацию при использовании индивидуального подхода к нормированию нагрузок в тренировочном процессе высококвалифицированных спортсменов, специализи рующихся в новейших атлетических видах спорта.

Список литературы

1. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. - Киев: Наукова думка, 1968. - 88 с.

2. Бернштейн Н.А. Предисловие к русскому изданию //Моделирование в биологии /Под ред. Н.А. Бернштейна. - М.: Иностранная литература, 1963, с. 5-17.

3. Воробьев А.Н., Мульчин А.И., Анисимов В.А. Исследование корреляционной зависимости между морфологическими признаками, скоростно-силовыми качествами и спортивно-техническими показателями у тяжелоатлетов //Научные исследования в тяжелой атлетике. - М.: ГЦОЛИФК, 1967. Вып. 1, с. 106-114.

4. Годик М.А. Исследование факторной структуры скоростных двигательных способностей человека: Автореф. канд. дис. М., 1966. - 22 с.

5. Друзь В.А. Моделирование процесса спортивной тренировки. - Киев: Здоров'я, 1967. - 96 с.

6. Ипполитов Н.С. Исследование прогностической значимости скоростно-силовых и силовых качеств у подростков при отборе для занятий тяжелой атлетикой: Автореф. канд. дис. Л., 1975. - 22 с.

7. Ким В.Ф. Модельные характеристики специальной физической подготовленности и тренировочной нагрузки тяжелоатлетов различной квалификации и весовых категорий: Автореф. канд. дис. Малаховка, 1980. - 22 с.

8. Королев Л.А. Корреляционные плеяды и многофакторный анализ в оценке спортивной адаптации //Спорт в современном обществе. М., 1974.

9. Кузнецов В.В., Новиков А.А. Основная направленность теоретических и экспериментальных исследований современной системы подготовки спортсмена //Теор. и практ физ. культ. 1971, № 1, с. 66-68.

10. Моделирование как метод научного исследования /Б.А. Глинский, Б.С. Грянов, Б.С. Дынин, Е.П. Никитин. - М.: Моск. ун-т, 1965. - 248 с.

11. Николаев А.Н. Психологическая адаптация человека к усложненным условиям деятельности: Автореф. канд. дис. Л., 1984. - 17 с.

12. Новик И.Б. О моделировании сложных систем. - М.: Мысль, 1965. - 335 с.

13. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. - Киев: Здоров'я, 1988.

14. Принципы и методы моделирования в тренировке /Н. Алекс, К. Радут, К. Симонеску и др. //Спорт в современном обществе. М., 1978, с. 168.

15. Секетлиев Д. Статистические методы в научных медицинских исследованиях. 1968. - 419 с.

16. Хох В.И. Модельная характеристика силовой подготовки и экспериментальное обоснование методики тренировки начинающих тяжелоатлетов: Автореф. канд. дис. М., 1975. - 27 с.

17. Шустин Б.Н. О разработке "моделей сильнейших спортсменов" //Управление процессом подготовки спортсменов высших разрядов. Л., 1976, с. 119-120.

18. Hettinger Th. Isometrischeg Musceltraining von Dr.Th. Hettinger. Mit Einleitworten von Prof. Dr. M. Nachenbroch U.A. 2, uberarb und ew. Auf 1. - Stuttgart: Theime, 1966. - 175 s.

19. White Saxon W. The new science of exercise //Proc. Austral. Physiol. and Pharmacol. Soc. 1992, n. 2, c. 123-139.

Похожие работы

-

Методика балльной оценки уровня игровой подготовленности спортсменов в пляжном волейболе

Балльная оценка уровня игровой подготовленности спортсменов в пляжном волейболе позволяет сравнивать представителей своеобразных стилей и способов ведения состязаний из разных регионов, стран, континентов.

-

Экспериментальное обоснование методики специальной физической подготовки юных танцоров на этапе начальной специализации

Достижение мастерства в видах спорта, связанных с искусством движения, требует от спортсмена специальной физической подготовленности, включающей умение воспроизвести такие упражнения, которые по своей структуре сходны со спортивными движениями. В связи с этим физическая подготовка в спортивных танцах имеет свою специфику, так как развитие физических качеств подчинено решению строго определенных задач.

-

Структурно-функциональная модель интегральной подготовленности борца высокой квалификации

Научно обоснованная концепция и структурирование современной системы интегральной подготовки позволяют создать идеальную модель борца олимпийца с выделением не обходимых для него свойств и качеств.

-

Модификация направленности специальной силовой подготовки юных прыгунов в высоту

На современном этапе развития легкой атлетики, характеризующемся значительным ростом спортивных достижений, все более высокие требования предъявляются к совершенствованию методики тренировки в детском и юношеском спорте.

-

Физиологическое обоснование модельной программы тренировки специальных силовых качеств лыжников–гонщиков высокой квалификации

Характеристики возрастной группы. Факторная структура специальной силы. Методы и критерии физиологической оценки мышечной силы спортсменов. Характеристики, выражающие уровень развития силы. Режимы и параметры тренировочных нагрузок развивающего характера.

-

Влияние физического утомления спортсмена на надежность проявления двигательного навыка борца

При возросшей интенсивности ведения соревновательного поединка на фоне прогрессирующего физического утомления будет происходить временная еавтомати зация двигательного навыка спортсмена.

-

Девочки в спортивном плавании

Анализ подготовки пловцов высокого класса в стране показал, что с 1980 г. в каждом олимпийском цикле количество выполнявших нормативы мс и мсмк мужчин почти в 2 раза превышало количество женщин.

-

Комплексное многофункциональное устройство для обучения и тренировки тяжелоатлетов и пауэрлифтеров

Конструирование механических моделей движений широко применяется при создании тренажерной техники для обучения и тренировки тяжелоатлетов и согласуется с теорией "искусственной управляющей среды" И.П. Ратова.

-

Инновационные технологии: методология, обучение и совершенствование рациональной системы двигательных действий

Обучение и совершенствование - две стороны одного и того же процесса. Отличаются они прежде всего задачами, местом, временем, применяемыми методами и средствами. Обучение предшествует совершенствованию.

-

Повышение скоростно-силовых возможностей велосипедистов-шоссейников с помощью нового комплексного биостимулятора

Изучено срочное влияние приема эргогенического витаминизированного препарата, состоящего из настойки женьшеня, сухого вина, солей янтарной кислоты и витаминов Р, РР, С, на скоростные и скоростно-силовые возможности велосипедистов-шоссейников.