Название: Исследование Тактика морского боя

Вид работы: реферат

Рубрика: Военная кафедра

Размер файла: 20.06 Kb

Скачать файл: referat.me-55231.docx

Краткое описание работы: Исследование по истории « ТАКТИКА МОРСКОГО БОЯ» г.Хабаровск 2003 «Как совершенствовалась тактика и оружие морского боя с начала и до конца XIX века?» тактика

Исследование Тактика морского боя

Исследование по истории

« ТАКТИКА МОРСКОГО БОЯ»

г.Хабаровск

2003

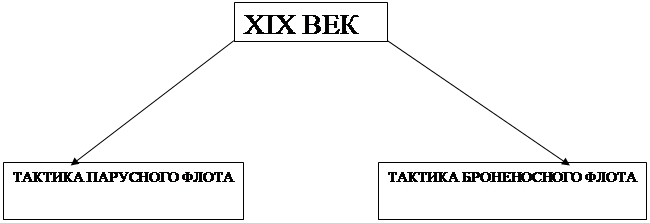

«Как совершенствовалась тактика и оружие морского боя с начала и до конца XIX века?»

тактика

|

||

![]()

|

|

|

|

ПАРУСНАЯ ТАКТИКА XIX ВЕКА.

XIX век начался с замены линейной тактики маневренной, в которой нужно было резать строй противника и ставить его в два огня.

С введением маневренной тактики были придуманы различные построения и переходы от одного положения флота к другому, изданы целые книги сигналов, значительно упростивших выполнение распоряжений адмирала.

Построения совершались посредством передвижения

частей флота и назывались эволюцией, а положение кораблей после перестроения назвали ордером. При этом главным правилом было то, чтобы любой строй позволял легко перестроиться в боевой ордер.

Боевой ордер иначе назывался линией баталий или ордером баталий. Все корабли в нём должны были находиться в линии, идя друг за другом в кильватер.

Походные строи, или ордеры, были различны. Но основным считалась кильватерная колонна. При большом количестве кораблей их строили в две или три колонны.

Строй конвоя использовался при необходимости отступления или при сопровождении транспортов.

ТАКТИКА БРОНЕНОСНОГО ФЛОТА

Как это ни кажется парадоксальным, но, несмотря на огромное отличие броненосцев от парусников, тактика броненосного флота практически повторяла линейную тактику флота парусного. Основным строем была всё та же длинная кильватерная колонна. Как и во времена адмирала Ф.Ф. Ушакова, две колонны сходились на артиллерийский выстрел и начинались дуэли. Только очень выросли дистанции для артиллерийского боя- с 50- 100 метров до нескольких километров. Почему же при огромных изменениях в кораблях и оружии тактика флота изменилась мало? Дело в том, что остались прежними средства связи.

ОРУЖИЕ, НУМЕРАЦИЯ СТВОЛОВ,

БОМБОВЫЕ ПУШКИ.

Для придания кораблю остойчивости в 20-х годах XIX века стали уменьшать длину ствола. Появились пушки одного и того же калибра, но разных номеров: №1-длинные пушки, №2-средней длины, №3-короткие. Эта система имела преимущество: возрос вес бортового залпа.

Из-за того, что потопить деревянный флот при помощи артиллерии было трудно, нужно было создать оружие, которое могло это сделать. Этим оружием стала бомбовая пушка, снаряды которой разрывали борт судна.

НАРЕЗНЫЕ ПУШКИ

В 1870-е годы НАРЕЗНЫЕ ПУШКИ сменили гладкоствольные, потому что у нарезных пушек бронебойность выше.

системы изготовления

![]()

ВУЛЬВИЧЕСКАЯ Круппа Шведская

АРТИЛЛЕРИЯ МЕНЯЕТ СНАРЯД И ПОРОХ,

БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД

Введение вместо обычного черного медленно горящего пороха позволило удлинить ствол орудия, что способст-вовало увеличению начальной скорости снаряда с 480 до 640 м/с. Но это было только начало: в 1888 году француз П. Виель изобрел бездымный нитроглицериновый порох, чуть позже великийрусский химик Д.И. Менделеев – пирокол-лоидный. Оба пороха не давали при выстреле дыма, а самое важное – позволяли довести начальную скорость снаряда до 700-800 м/с.

Попытки придать снаряду высокую скорость приводили к увеличению длины ствола. Однако еще в 1860 году, после нескольких катастроф с казнозарядными пушками, Англия вернулась к орудиям, заряжаемым с дула. Это было связано с тем, что такая пушка оказывалась дешевле и быстрее заря-жалась. Открытие и закрытие массивного винтового затвора в то время требовали нескольких минут. А большая точность и дальность стрельбы орудий с затвором не имели значения при тогдашних дистанциях морского боя (несколько сот метров).

Однако относительные преимущества дульнозарядных систем быстро померкли перед их недостатками. Оружейники даже пытались сделать снаряд и канал ствола гранеными, например, восьмигранные пушки Паллизера. Появление снарядов Паллизера (разрывного действия, с за-каленной головной частью), похожих на граненый стакан, еще больше увеличивало бронепробиваемость, причем снаряд разрывался внутри корабля, но такие снаряды были очень дороги.

Несчастный случай все расставил на свои места: на стрельбах 2 января 1879 года осколки 305-мм пушки весом 38 тонн, разорвавшейся в барбете английского броненосца «Тандерер», погубили 2 офицеров и 8 матросов. Забыв, что пушка уже заряжена, артиллеристы зарядили ее повторно… Если бы орудие заряжалось с казны, то трагедии не произо-шло бы. В 1880 году Англия окончательно перешла на использование казнозарядных орудий.

Через некоторое время у кораблестроителей появилась очередная проблема. Знаменитая оружейная фирма Армстронга, продукцией которой было оснащено более половины боевых кораблей мира, разработала новые системы орудий среднего калибра. Новая 120-мм пушка могла дать в минуту 10-12 выстрелов – в пять раз больше, чем старые пушки того же калибра. Столь высокий результат достигался в первую очередь применением метал-лической гильзы и быстро открывавшихся и закрывавшихся затворов. Такой снаряд с помощью гильзы совместили с зарядом и назвали унитарным. Он стал похож на огромный ружейный патрон.

В один из осенних дней на британском морском полигоне для практических стрельб произошло событие, вошедшее в военную историю. К поставленному на мертвый якорь старому казематному броненосцу подошел новый корабль, вооруженный скорострельными пушками, и обрушил на него град снарядов. Всего через 7 минут оконечности судна были превращены в развалины. Безнадежно разбитый корабль пришлось спешно буксировать в Портсмут. Так закончились испытания новых снарядов с начинкой из лиддита – мощного взрывчатого вещества. Этот эксперимент не только способствовал принятию подобных снарядов на вооружение, но и показал необходимость увеличения площади бронирования борта, чтобы противо-стоять если не главному калибру, то хотя бы снарядам скорострельных орудий.

В итоге, среди специалистов распространилось твердое убеждение, что скорострельные орудия и начиненные мощной взрывчаткой снаряды смогут легко вывести из строя и барбетные, и цитадельные броненосцы, разрушая их не защищенную броней носовую и кормовую оконечности.

В 1891 году завод Гарвея доставил в Россию образцы своих броневых плит. Англичане хотели получить заказ на броню для русского флота, который спешно строил новые броненосцы. Естественно, что для демонстрации они отобрали самые лучшие образцы. По этим плитам стреляли из тяжелых 229-мм орудий, но русские снаряды делали в них только небольшие углубления. При этом сами снаряды, сделанные из твердой, но довольно хрупкой стали, разбивались.

Представители завода были очень довольны результа-тами, глядели победителями и готовились получить крупный заказ. Но англичан попросили подождать неделю. Когда прошел этот срок, русское Адмиралтейство предложило повторно испытать броневые плиты и, к изумлению англичан, уменьшило калибр снарядов до 152 миллиметров. Недоумевающие англичане согласились и только подивились чудачеству русских.

Настал день второго испытания. Вот прогремел первый выстрел. Снаряд ударил по броне и … легко пробил ее, а сам разбился лишь на две части. Второй снаряд пронзил броню и остался целым и невредимым. Пораженные англичане тут же заявили, что могут изготовить еще более прочные плиты, которые не пробьют и эти удивительные русские снаряды. Они просили только дать им срок – несколько месяцев. Но месяцы проходили один за другим, а новых плит все не было.

Тогда новые, более прочные образцы гарвеевской брони были поставлены французами. И опять русские снаряды легко пробили одну за другой все экспериментальные плиты. Эти выстрелы русских морских орудий прозвучали тогда на весь мир. И заводчики западных стран, и военные моряки иностранных флотов растерялись. Они поняли, что русские ввели какое-то усовершенствование не то в орудиях, не то в снарядах, которое было сильнее всех нововведений металлургов. Но что это за усовер-шенствование? Позже стало известно, что оно названо рус-скими «магнитным приспособлением» и представляет собой какое-то улучшение конструкции снаряда.

В области военной техники даже важнейшие секреты недолго остаются достоянием одной страны. Через некоторое время тайна чудодейственной силы русского снаряда раскрылась. Оказалось, что инспектор морской артиллерии контр-адмирал С.О. Макаров предложил надеть на остроконечную головную часть снаряда тупоносый колпак, выполненный из мягкой стали. Металл колпака при ударе о броню расплющивался и далее, при проникновении закаленного сердечника в броню, оставался на ней. При этом он служил своего рода металлической смазкой, облегчавшей проникновение снаряда сквозь броню, а – главное направлял острие сердечника на плиту, не позволяя сердечнику опрокидываться. Чтобы не ухудшать баллистику снаряда, поверх бронебойного тупоносого колпака надевался остроносый баллистический наконечник, изготовленный из тонкой стали.

Появление этого эффективного бронебойного снаряда явилось результатом глубочайшего творческого постижения таких наук, как баллистика, механика, термодинамика, и отличного знания металлургической техники. Изобретение Макарова очень скоро было принято во всех иностранных флотах. Его так и назвали –«макаровский наконечник». И до настоящего времени этот наконечник составляет главную, решающую силу бронебойных снарядов. Вот почему в 1902 году современники назвали вице-адмирала С.О. Макарова победителем брони.

По словам Макарова, появлению идеи бронебойного снаряда способствовал случай, произошедший на полигоне при испытании русской брони для строившегося броне-носца. Все отобранные плиты практически без повреждений с честью выдержали обстрел из крупнокалиберного орудия, а одна почему-то была пробита. Позже выяснилось, что по недосмотру эту плиту установили мягкой незакаленной стороной. Это происшествие заставило Макарова задуматься над вопросом: почему снаряд разбивается о плиту, поставленную твердой стороной, и пробивает такую же плиту, повернутую мягкой?

Ответ дал анализ особенностей баллистических свойств снаряда. Снаряд нарезного орудия летит остроконечной частью вперед потому, что ему в канале ствола придается вращение, но летит он не строго по прямой, а все время как бы качается. Поэтому наконечник никогда не встретится с броней точно под прямым углом, а значит, при ударе произойдет опрокидывание снаряда, то есть вместо закаленного, острого наконечника основной удар нанесет боковая стенка, и снаряд расколется. При попадании же снаряда в мягкую стенку броневой плиты он легко углублялся, что существенно уменьшало вероятность опрокидывания. Тогда-то у главного флотского артил-лериста и возникла мысль сделать у бронебойного снаряда искусственную «подпорку» из мягкого металла, которая препятствовала бы его опрокидыванию.

Похожие работы

-

Обучение курсантов учебных заведений МВД России защите от холодного оружия

История возникновения искусства ножевого боя. Изучение основных принципов защиты от нападения с холодным оружием, которая включает в себя психологические, технические и тактические составляющие. Обучение защите от холодного оружия бойцов отряда "Витязь".

-

Военно морской флот, история возникновения и прочие, форма боевая техника

Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное учреждение Средство общеобразовательного учреждения “ Черемховский горнотехнический колледж”

-

Разработка и исследование мероприятий по повышению коэффициента защиты помещения

Введение Темой данной работы является разработка и исследование мероприятий по повышению коэффициента защиты помещения. Эта тема является актуальной в настоящее время, в связи с широким использованием атомной энергии.

-

Сторожевое охранение

Факультет военного обучения Донского Государственного Технического Университета Автомобильная кафедра Реферат По дисциплине: «Тактика» Тема: «Организация непосредственного сторожевого охранения района на месте и района привала»

-

Исследование работы судовой системы в ЧС

Исследование устойчивости системы инертных газов в условиях чрезвычайной ситуации. Введение. В течение последних десятилетий объем морских перевозок постоянно возрастает. Средний годовой прирост составляет 7,5%.

-

Военное судостроение России

Чупина Ильи 9 «В» Судостроительная промышленность, являясь одной из важнейших отраслей народного хозяйства и обладая научно-техническими и производственным потенциалом, оказывает решающее влияние на многие другие смежные отрасли и на экономику страны в целом, а также на её обороноспособность и политическое положение в мире.

-

Виды стрелкового оружия

Оглавление Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр.3 Совершенствования стрелкового оружие . . . . . . . стр.6 Развитие артиллерий и противотанковых средств стр.8

-

Тактика спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Принципы руководства и управления боевыми действиями при тушении пожаров. Определение времени работы трех стволов РСК-50 от автоцистерны АЦ-40(130)63Б. Расчет сил на тушение пожара при организации подачи воды методом подвоза с помощью АЦ-40(375)Ц1.

-

Структура управления Вооруженными силами в период с 1917-1985 гг.

Анализ структуры управления Вооруженными силами, основной период становления, которых начинается с 1917 года и заканчивается периодом формирования демократического общества - 1985 г. Отличительные черты Вооруженных сил периода Великой отечественной войны.

-

Зарождение и развитие отечественной военной педагогики

Развитие военной педагогики, которое неразрывно связано с реформами во всех областях общественной жизни Российского государства. Учреждение главного управления военно-учебных заведений в России. Теория и практика обучения и воспитания военнослужащих.